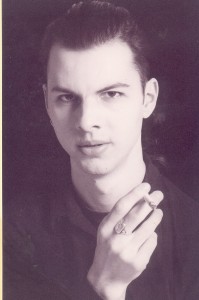

Теодор Курентзис, 1993 г. Из личного архива Натальи Зимяниной

Дирижер Теодор Курентзис, грек, получивший в 2014 году наконец и российское гражданство, вот уже почти двадцать лет – фигура, вызывающая отчаянные споры. Являясь художественным руководителем Пермского театра оперы и балета, он вместе с оркестром и хором musicAeterna нарасхват во всем мире. Этим летом пермские музыканты открывали оперную часть Зальцбургского фестиваля оперой Моцарта «Милосердие Тита» в постановке Питера Селларса, вызвав ажиотаж, перекрывший даже успех «Аиды» с дебютом Анны Нетребко в заглавной партии!

Курентзиса принимают далеко не все. Кто-то считает его чистым продуктом пиара, но большинство слушателей ценят и его фантастическую музыкальность, самозабвенное трудолюбие, оригинальность и свежесть интерпретаций, редкую способность создать новый, свой собственный мир и с головой увлечь в него огромную аудиторию. А пермские меломаны в последнее время переживают, что в их театре он появляется все реже…

Мы публикуем его интервью 15-летней давности, когда публика только начинала выискивать его имя на афише. Пожалуй, никогда впоследствии он не говорил о себе, о дирижерской профессии, о музыкальной жизни Москвы с такой искренностью и страстностью.

Газета «Время МН», 14.08.2002

Беседовала Наталья Зимянина

НЗ: Теодор, вы так прочно осели в Москве, что начинаешь сомневаться — да грек ли вы? У вас тут, наверное, русские родственники?

ТК: Я из старой греческой аристократии. По бабушкиной линии наша семья происходит из Византии, из Фанари, там испокон веков жили люди искусства и письменности. И даже когда турки захватили эти места, они с уважением относились к греческой элите. По линии мамы больше 450 лет прослеживается род Карадза. Мой прадедушка Панайотис Карадзас — главный герой восстания против турок в 1821 году.Третий род, сошедшийся в нашей семье, — из Влахии. Это были очень богатые люди с глубокими традициями образования. Они финансировали греческую революцию против турок.

Я мог бы считать себя аристократом по рождению, но не признаю этого «титула». Я считаю, что аристократизм в ХХI веке — это спектакль, который устраивается там, где слаб театр. Вот в Англии же, например, драма есть, а театра нет.

НЗ: Кто в вашей семье оказался первым музыкантом?

ТК: Моя мама пианистка. Дядя пианист — Дмитрий Карадзас, для меня просто дядя Митя. Все мои предки слыли большими любителями музыки. И все всегда ходили на концерты Митропулоса, Фуртвенглера, Каллас и поклонялись им.

НЗ: Мама где работает?

ТК: Она проректор консерватории.

НЗ: Что же вы с такими семейными традициями и связями делаете здесь, в России? Здесь так хорошо? Или в Греции нет симфонических оркестров?

— Есть. Но родина художника там, где ему легче дышать. Там где одним воздухом с ним дышат его единомышленники. Артист как пророк: у него есть место рождения, отечество — но нет родины. Родина для артиста – это пространство фантазии и красоты. Где у всех один язык, одна религия. Где все голенькие.

НЗ: Что сегодня представляет собой профессия дирижера?

ТК: Я не считаю себя «дирижером». Если уж называть себя таковым, надо еще раз уточнить, что это такое. Вот я стою на Тверской у входа в Московскую филармонию, читаю, какие предлагаются абонементы. Если имена, там перечисленные, — это дирижеры, то я им называться не хочу. Я вообще не верю в профессии. Дирижирование – это не профессия. Настоящий Дирижер исполняет музыку не для того, чтобы жить, а для того, чтобы умереть. Так считал Никос Эгонопулос, великий греческий сюрреалист.

НЗ: Вы учились у великого педагога Ильи Мусина в Санкт-Петербурге. А до этого, в Греции, чем занимались?

ТК: Я получил образование как скрипач, вокалист, теоретик, композитор и дирижер. Карьера у меня сложилась задолго до Мусина. У меня был хороший оркестр. Я был специалистом по аутентичной музыке. Работал и в опере с потрясающими мастерами. Но у меня были особенные интерпретации, и я на них настаивал. Меня постигло страшное разочарование. Я вдруг понял, что классическая музыка сейчас завязла в болоте. Сегодня люди, допущенные до искусства, не могут связать три поэтических слова. Спросите, сколько дирижеров изучали поэзию Тракла, чтобы исполнять Хиндемита и Берга. И кто из них погружался в поэтическое пространство Поля Валери, чтобы дирижировать Онеггером или Пуленком.

Настоящая музыка – акт смерти. В Афоне говорят: если ты умрешь до того, как ты умрешь, ты не умрешь, когда умрешь. Произведение может существовать только как opus posth в свободном пространстве наслаждения. Мусин говорил, что надо всегда дирижировать как в последний раз. И если у тебя еще и завтра концерт — надо в течение шести часов после предыдущего все пережить заново и возродиться, чтобы снова умереть.

НЗ: Как вы из Греции попали к Мусину?

ТК: В Королевской академии в Лондоне я увидел видеозапись его мастер-класса. И сразу принял решение.

НЗ: Но вы же до этого уже получили образование как дирижер?

Я был такой хороший мальчик. Стоял за пультом с палочкой и дирижировал – раз, два, три, четыре… Немножко улыбался оркестру… У меня была немецкая техника… В общем, похож был на «настоящего дирижера».

НЗ: И что Мусин?

ТК: Я встретился с ним в Петербурге. Он страшно меня ругал. Как же я испугался, что я полная бездарь! Я снял какую-то ужасную квартиру-пещеру без мебели в пригороде, по сравнению с которой берлинская Александерплатц отдыхает. Закрылся на две недели. Лежал на полу, делал духовные упражнения и дирижировал. Вернулся к Мусину. Стал показывать ему Четвертую симфонию Малера. Я ждал, что он меня убьет. А он вдруг сказал: «Пришел второй Митропулос…» И я понял, что он отправил меня в ссылку как гомеопатию прописал: дал мне стимул найти свое собственное бытие. Через несколько лет я спросил у него, действительно ли поначалу я показался ему таким уж ужасным? И он ответил, что я был ясен для него с первого же затакта.

НЗ: Сколько лет вы у него проучились?

ТК: Пять. И, если бы он был жив, учился бы еще. Я прошел с ним весь репертуар. В 23 года сыграл «Весну священную» Стравинского, Малера, Брукнера, Шмидта, Цемлинского, Равеля, Дебюсси, все симфонии Брамса, Шумана, Бетховена. Не просто под игру концертмейстера — два раза в неделю я дирижировал оркестром. Мусин сидел в альтах и делал замечания… При этом он говорил: «А махать палочкой так, как это делают в Москве, можно научить любого продавца из киоска».

НЗ: Без шпилек в адрес Москвы не обошлось. Вы как человек со стороны действительно видите разницу между культурной Москвой и Санкт-Петербургом? Или при рассмотрении издали она нивелируется?

ТК: Разница огромна. Это разные страны. Как ни удивительно, Москва, мне кажется, лучше. Роскошный Петербург Чайковского, Римского-Корсакова, Стравинского, Лядова, Дягилева, Павловой и Нижинского, Шостаковича и дореволюционного Прокофьева — далеко в прошлом. Это было давно. И это был другой город. Можно провести аналогию с Грецией. Люди насладились мировой славой, мнят себя сыновьями золотых поколений — и почивают на лаврах. Все хорошее, что осталось в Петербурге — это остатки образования и традиций, которые не удалось вытравить за 80 лет. Таким неистребленным мастодонтом и был Илья Мусин. И Николай Рабинович, который тоже преподавал в Ленинградской консерватории. Все остальное — мифология.

НЗ: Чем же Москва лучше?

ТК: Москве можно простить, ибо не ведали, что творили. Бедная Москва! Удел любой столицы, находящейся под пристальным вниманием, — быть руганной-переруганной. Когда столицу перенесли в Москву, все стало сосредотачиваться в этом центре, все стало огромно, объемно, открыли массу театров… И Москва стала «плохая» — а Петербург умер и стал «хороший»… Знаете, жизнь — огромная больница, где каждый хочет перебраться на постель другого, потому что ему кажется, что он тут же выздоровеет. Возник миф: «Москва — это плохо, но у нас есть хотя бы Санкт-Петербург». Все вышесказанное по своей сути относится и к Большому театру.

НЗ: В чем вы видите выход хотя бы для Большого театра?

ТК: Вагнер говорил, что свет источает только театр, охваченный внутренним пламенем. Большому нужна духовная реконструкция. Например, там должны быть люди, которые досконально знают оперу. Дирижеры, владеющие технологией оперного пения, способные обучать певцов искусству просодии. Нужны специальные педагоги для певцов. Нужны выдающиеся коучи — этот термин бытует во всем мире, только не здесь. Коуч — это больше, чем концертмейстер, он разучивает с певцами партии. Он передает традиции прошлого века и вместе с тем умеет мастерски исследовать и находить общий язык с авторским текстом. Нужны хорошие режиссеры. Нужна правильная иерархия независимо от статуса, известности. Нужно, чтоб каждый знал: театр — это не место работы, а место творчества.

НЗ: Что вы видели в Большом? Что понравилось, что не понравилось?

ТК: Видел «Игрока» под управлением Рождественского — и это было очень прилично. Но многое меня коробит. Например, оркестр Большого театра не имеет своего звучания. Играет как попало.

НЗ: «Свой» звук у каждого хорошего оркестра — это не миф ли?

ТК: Не миф. Я думаю, Геннадий Рождественский мог бы добиться нужного звука. Но что вы хотите, если в Большом дирижеров меняют каждые два года!

НЗ: Какое у вас впечатление от других московских музыкальных театров?

ТК: Я не понимаю одного. Вот есть театр. Есть помещение, есть певцы. В общем, есть возможности для творчества. А творчества-то и нет! Почему тогда, например, министерство культуры не соберет человек пять-шесть талантливых людей и не десантирует их в одну труппу? Чтобы сделать одну, но классную? Да можно за полчаса — благо, все друг друга знают, кто и что собой представляет — обзвонить всю Москву и собрать под одну крышу мощных профессионалов: дирижера, режиссера, директора оркестра, художника, завпоста. Да за полгода они сделают лучший спектакль в России! Какой рутинному театру не осилить и за 12 лет. Более того, я скажу вам, что одного московского гонорара Кабалье хватит на то, чтобы за три месяца создать лучший оркестр Европы…

Я хочу спросить вас: кто, например, вообще отвечает за музыкальное качество Театра Станиславского и Немировича-Данченко? Кому я должен предъявлять претензии? С кого надо спрашивать, если нехорош спектакль в Новой опере? Не с Колобова же! Колобов очень одаренный дирижер. В принципе, лучший в Москве. Но надо, чтобы в каждом театре было ядро талантливых молодых людей — и надо доверить им отвечать за качество. Вот есть режиссер Митя Черняков, москвич. Много ли вы видели его спектаклей в Москве? Да ни одного! И посмотрите, кто в этом сезоне ставил спектакли в Театре Станиславского. И Новая опера — сирота какая-то. Взять тот же Большой театр — никто не понимает, зачем открывают Новую сцену. У них и в старое-то здание кто ходит? Придут на «Хованщину» и спрашивают: «А когда будет фуэтэ?»… Скажите мне, каковы художественные критерии? Кто решает, с каким образованием, мерой таланта и вкуса человек достоин делать спектакль? Иногда я не понимаю: Россия хочет стать Европой — или это ей не выгодно???

НЗ: Все устали, хотят жить спокойно, без неожиданностей.

ТК: Ах, вот в чем дело!.. Но как можно мириться с тем, что на высшей строчке искусства фигурируют такие имена как Басков? И никто при этом не может предложить ничего другого! Шоу-бизнес в России уже настолько сильно влияет на жизнь, что человек теряет элементарные ориентиры, где хорошо, а где плохо. Если я поверю, что «Адриана Лекуврер» в Большом театре — это хорошо, тогда я, наверное, должен поверить и в то, что постановки Конвичного — это плохо.

НЗ: Вы долго жили в Петербурге, хорошо знаете Мариинку. Если в Большой придет Гергиев — будет лучше?

ТК: Я не верю в «хорошее» и «плохое» в Большом театре. Ни Иксанов, ни Гергиев — один человек ничего в Большом театре не изменит. Одна кукушка весны не сделает. Надо ломать рутину в целом. Менять менталитет. В советское время царствовало немало «мэтров», которые заразили труппы музыкальных театров страшной инфекцией. Разные известные врачи делали и делают театрам тяжелые наркотические уколы. Пришло время деинтоксикации. Да, будет ломка, как у наркоманов, но должны же театры когда-нибудь выздороветь. Потому что продолжаеть наркотические инъекции — это не решение, это медленная смерть. Помните, как Скарпиа в «Тоске» говорит палачу, мучающему Каварадосси: «Basta, Roberti!» — так и мы должны сказать Большому театру: «Друзья, остановитесь!» Я очень обрадовался, когда в Большом появился Алексей Парин, потрясающе образованный знаток оперы. У него была тысяча предложений! Но Большой не сделал ничего. Парин ушел. Хорошо еще, выдающийся режиссер Петер Конвичный успел провести мастер-классы… А ведь публику надо образовывать. Сначала, вкусив подлинного искусства, она, возможно, возмутится. Потом задумается. Станет смотреть на искусство новыми глазами. И, наконец, полюбит его.

НЗ: Я так поняла, что на московские спектакли вы не ходок?

ТК: Я стараюсь не ходить в театры. Я больше люблю саму музыку. Я думаю о ней как о любимом человеке. Я вообще из тех, кто больше любит на расстоянии. Фантазия и дух выше физики.

НЗ: Но на концертах я вижу вас часто. Как вы отнеслись к назначению Горенштейна главным дирижером светлановского оркестра?

ТК: Во главе таких крупных оркестров надо ставить людей, которые могли бы стать их лицом. В Москве, кроме Рождественского и Колобова, сейчас подходящего дирижера нет. Значит, Министерство культуры должно было сделать шаг в европейскую реальность: определить хороший гонорар и пригласить настоящего европейского дирижера. Пригласили же в 30-е годы Фрица Штидри возглавить Ленинградскую филармонию. Он был ассистентом Малера в Венской опере, после Ленинграда работал в Метрополитен-опере. Был же тот же Петипа в Мариинке… Россия – это такая федерация, союз, который очень правильно переваривает всё иностранное, мировые проблемы искусства — и выдает что-то свое, уникальное. Поэтому в начале ХХI века ограничивать поиски собственной завалинкой — это абсурд.

Я помню, как Госоркестр приезжал в Грецию, как выходил Светланов. Блестящий дирижер — со своим звучанием, со своим мышлением. Вот это было лицо оркестра! Он и сам испытывал потребность быть таким фронтменом, как сейчас говорят… Можете ли вы себе представить где-нибудь в Карнеги-холле выступление Госоркестра, который там помнят со Светлановым, под управлением Горенштейна?!..

НЗ: Как мама относится к тому, что вы зависли в России? Она к вам приезжает?

ТК: Мама не приезжала, хотя я приглашал. Она же работает. У меня, конечно, ситуация тяжелая. Иногда мне кажется, что у меня не меньше проблем, чем у России. Мне не нравится этот мир. Я пытаюсь найти какой-то подход к жизни, усилить впечатлениями своего духовного мира и жить в этом пространстве. Я будто не помню, где живу физически. Меня будто где-то носит. Родился в Афинах… В 89-м оказался в Румынии… Потом вдруг обнаружил себя в Чехословакии… Всю жизнь я наблюдаю за своими походами, как будто это не я, а кто-то другой.

НЗ: Интересно, бывает ли, что дирижера мучит навязчивая мелодия? Или это удел простых смертных?

ТК: Еще как мучит. Представьте себе сцену почти мифологическую. Человек сидит на столе в своей квартире. Довольно холодно. Везде разложено много хороших книг, раскрытых на прекрасных страницах — Хайдеггер, Жак Лакан, масса поэтических сборников. Человек сидит и думает о «Песне о земле» Малера. Рвет фотографии и разбрасывает клочки… Это серьезная ситуация, кризисная — ничего серьезней в жизни нет. И вдруг в окно врывается ужасающая, как пошлый крик, сцена гадания из «Кармен». Я подбежал к окну посмотреть, откуда она. А это с прогулочных катеров, плавающих ночью по санкт-петербургским каналам, гремит музыка, броская и навязчивая, как проститутка. Мне от нее было так плохо, так больно, что я тут же забыл, о чем я думал, о чем хотел написать. Помните, у Малларме: не бросил копейку шарманщику из страха увидеть, что шарманка играет не сама по себе… Вот когда я понял Ницше, его книгу «Казус Вагнер». Проснулись все тени, которые я не знал до своего рождения. Я оцепенел, как древний человек перед тотемом. Меня до сих пор ранит эта мелодия. Если мне приходится дирижировать этой музыкой, мне сложнее ее играть. Она мне теперь будто улыбается, а потом показывает зубы, как дикая собака.

НЗ: У вас такая оригинальная манера дирижировать, что я даже как-то спросила у оркестрантов, каково им с вами. Они ответили: дирижер хороший, прикольный, но главное — все понятно, чего он от нас хочет.

ТК: Ну зачем вы спрашивали… Оркестранты — это инструменты. То есть это все равно что спрашивать инструмент, хорошо ли на нем играют. Я на репетиции могу вложить в оркестр тысячу единиц информации. А на концерте добавить еще две тысячи. За счет своей энергии. Так, дирижерский импульс способен породить бесконечное число вариантов piano.

НЗ: Какое музыкальное сочинение впервые потрясло вас?

ТК: Потрясение идет не от сочинения, а от качества. В четыре года я слушал Караяна и Бернстайна в одно лето. Мама водила меня на все концерты Афинского фестиваля, мы ходили на них через день. Из сочинений меня потрясла Девятая симфония Бетховена. Потом вырос немножко — и испытал потрясение от фортепьянных концертов Моцарта. В 18 лет — от «Песни о земле» Малера.

НЗ: С чего «чайнику»можно начать знакомство с классической музыкой?

ТК: Подросток может начать со старинной музыки в хорошем аутентичном исполнении.

НЗ: Как по-вашему, раньше, при жизни, скажем, Бетховена, его музыку играли лучше? Или интерпретации как-то совершенствуются?

ТК: Очевидный прогресс — в изготовлении инструментов. Совершенствуется технология — у инструментов появляется больше красок.

НЗ: К скрипкам это тоже относится?

ТК: И к скрипкам. Вместе с тем исполнение потеряло в чувстве и ощущении стиля. Порча произошла в период позднего романтизма. Царицей популярности всегда была итальянская музыка — и всё начали интерпретировать как бельканто, всё в одной манере. Вплоть до того, что изменился диапазон, повысилось «ля». На музыку намазали дешевого итальянского соуса. В результате весь ХХ век мы слушали Моцарта, Бетховена и Брамса в огромном, таком роскошном звучании — при пустоте внутри. Раньше в моцартовском «Дон Жуане» играло шесть первых скрипок, теперь — шестнадцать. В жертву количеству и технологии принесли бедную прелесть стиля.

НЗ: Где вас слушать в следующем сезоне?

ТК: В «Геликон-опере» я дирижирую «Аиду» и «Фальстафа».

НЗ: А с большими оркестрами?

ТК: 30 октября в Большом зале консерватории сыграю с федосеевским оркестром Седьмую симфонию Шостаковича. Я произведу в ней капитальный ремонт.

НЗ: А Московская филармония не делала вам предложений?

ТК: Угол Маяковской и Тверской — хорошее место. Но еще лучше — около памятника Маяковскому. Я бы после какого-нибудь концерта в в зале Чайковского собрал бы всех этих старушек, облил бы себя нефтью и просто поджег. Может, кто-нибудь и понял бы, что такое на самом деле быть дирижером.

НЗ: Все спрашивают вас про ваши кольца; может, вы и мне расскажете?

ТК: Вам — расскажу. Вот это большое, на правой руке, подарила мне в 90-м году, в Будапеште, после «черных» путешествий, в которых я искал вдохновения, культовая личность, подруга и духовная сестра Анжелика Вракас, муза декадентов. Она персонаж почти ирреальный. Дело в том, что в моей подписи зашифрована буква «омега», знаменующая конец алфавита, конец времени. А на перстне Анжелики — буква «А», символ начала времени. Она сказала, что это волшебное кольцо, и я не снимаю его уже 12 лет. Взамен я отдал ей свое фамильное кольцо 1853 года.

НЗ: А второе, на левой?

ТК: Оно помогает мне не забывать, что искренней любви удостаиваются только недостойные ее.

Пока нет комментариев