Печально памятных событий, прямо или косвенно связанных с театральной сферой, за последние месяцы произошло в российской столице уже столько, сколько не было и за иные годы. Понятно, что на фоне арестов и обысков по так называемому «Делу “Седьмой студии”», или отмены премьеры «Нуреева» в Большом, ситуация в Камерном музыкальном театре имени Бориса Покровского как бы отошла на второй план. И хотя уж здесь-то никакого политического подтекста не просматривается, последствия для нашей культуры могут оказаться не менее разрушительными, пусть даже и в локальном, так сказать, «камерном» масштабе. Потому что потерю созданного великим режиссером уникального театра, чье влияние на развитие музыкальной сцены – не только отечественной – невозможно переоценить, не все и заметят. А дело движется именно к этому. Итак, что же случилось и кто виноват?

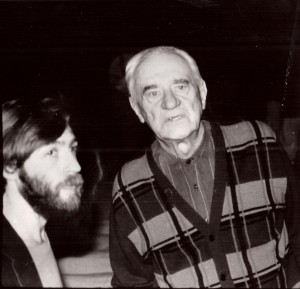

Михаил Кисляров и Борис Покровский

Царь велит своим боярам…

В начале было слово: «ликвидировать» (точнее – «исключить из штатного расписания») ни много ни мало должность главного режиссера. Прозвучало оно не то чтобы прямо с небес, но из уст небожителя – Геннадия Рождественского, занимающего в театре почетный пост музыкального руководителя. Вернее, было написано в письме на имя директора, поскольку сам маэстро обитает в Париже и в театре не появляется по полгода. И речь шла не о чем-нибудь второстепенном, но о ключевой должности и ключевой фигуре: основанный режиссером, театр этот всегда был режиссерским по определению. Но именно слова: «наш театр – режиссерский» послужили детонатором, спровоцировавшим взрыв, положивший начало процессу распада.

Михаил Кисляров, занимавший должность главного режиссера последние семь лет, не просто ученик и соратник Покровского, но человек, чьими стараниями, прежде всего, театр и вернулся к своим истокам. И это Кисляров придумал ежегодный фестиваль спектаклей Покровского, возрождая не только постановки, но и краеугольные принципы его театра, во многом попранные в те годы, когда сам Мастер был уже не в силах контролировать происходящее и влиять на него. Пикантность – чтобы не сказать неблаговидность – нынешней ситуации усугубляется еще и тем обстоятельством, что Кисляров не только инициировал приглашение Рождественского на эту должность, но и выступил основным «уговорщиком», – что называется, на свою же голову. Ведь грядущее превращение интеллигентного и обаятельного маэстро в диктатора с неограниченными полномочиями (нигде официально не прописанными, но оттого не менее непререкаемыми) отнюдь не стало таким уж сюрпризом для тех, кто давно знает Рождественского и помнит, в частности, его последнее появление в Большом театре в качестве худрука, продлившееся, впрочем, лишь один неполный сезон…

Михаил Кисляров: Мы долго вели переговоры. Поначалу Геннадий Николаевич отказывался, мотивируя это вполне понятным нежеланием внедряться в повседневные заботы: распределение ролей, назначение составов, и всякие другие дела, которыми необходимо заниматься постоянно, если руководишь театром. Мы с директором сказали, что ему никоим образом не надо входить во все эти частности. Его главная задача – формировать репертуар и время от времени появляться за дирижерским пультом. Первые годы так оно и было. Мы старались оградить маэстро от всяческих склок, жалоб и интриг, каковые имеют место, наверное, в каждом театре, но с течением времени некоторым людям удалось втянуть его в это и вбить клин между Геннадием Николаевичем и мной. И постепенно он все чаще стал решать категорически, без обсуждения, то один вопрос, то другой…

Михаил Кисляров и Геннадий Рождественский на поклонах после премьеры «Блудного сына»

Вернемся, однако, к «крамольным» словам про «режиссерский театр», сказанным Кисляровым дирижеру Игнату Солженицыну в переписке по поводу постановки оперы Моцарта «Милосердие Тита». Вообще-то разногласия, возникающие между режиссером и дирижером в процессе постановки – вещь вполне естественная. Как правило, они разрешаются в рабочем порядке, путем взаимных уступок и компромиссов. И если бы Солженицын находился в Москве, принимая непосредственное участие в работе над спектаклем, ситуация, несомненно, развивалась бы по-другому. Решение спорных вопросов по переписке нередко приводит к взаимному недопониманию, обостряя конфликт, что легко мог бы разрешиться при очном общении.

Частная переписка – вещь конфиденциальная, использовать ее в качестве оружия, мягко говоря, некорректно. Однако коль скоро это было сделано Игнатом Солженицыным, то и я счел себя вправе познакомиться с этой перепиской, дабы понять: «а был ли мальчик»? Что тут можно сказать? У каждого – своя правота, и каждый порой проявляет чрезмерную категоричность. Но один из оппонентов пытается все же найти почву для компромисса, предлагая обсудить сложившуюся ситуацию в прямом диалоге (по телефону или скайпу). Второй же отказывается, и более того – пересылает эту переписку в Париж Рождественскому, особо упирая на слова о «режиссерском театре», которые, как и предполагалось, вызвали гнев маэстро, усмотревшего в них ущемление своего негласного статуса верховного владыки.

И вот, на основании выхваченной из контекста фразы, не посчитав даже нужным кого-либо выслушать, Рождественский изрекает свой приговор: ликвидировать. А что же директор? Казалось бы, любой вменяемый человек на его месте попытался бы как-то спустить все на тормозах, ответив что-нибудь вроде: «Геннадий Николаевич, такие вопросы подобным образом не решаются. Приедете – обсудим». Тем более что Рождественскому уже не раз случалось менять свое мнение по тому или иному поводу на противоположное. Но директор, уже несколько минут спустя после получения предписания, издает соответствующий приказ, не дав себе труда хорошенько подумать, взвесить последствия, поговорить с кем бы то ни было. И уже постфактум предлагает: «Ждать царева возвращенья для законного решенья», делая пока вид, будто ничего не произошло – ведь по закону Кисляров еще два месяца формально числился в своей должности. А «Милосердие Тита» передали другому режиссеру, и в результате зрителям показали спектакль в жанре «концерт в костюмах», с которым всю жизнь боролся основатель Камерного театра…

Кто в доме хозяин?

При Покровском такой вопрос большинству людей даже и в голову не приходил. Хотя на самом-то деле в последние лет десять жизни Мастера фактическим хозяином был тогдашний директор Лев Оссовский, тихой сапой перекроивший устав театра, превратив его в «директорский», но при этом все свои решения продвигавший с неизменной присказкой: «Мы с Борисом Александровичем»… Сам Покровский не раз на полном серьезе говорил близким людям: «Я его боюсь: он ведь может меня уволить». А сегодня уже Михайлов формально может уволить того же Рождественского, находящегося, как и все остальные, на контракте у него, а вовсе не у министерства. Но на деле каждое слово музыкального руководителя воспринимается директором, как приказ, подлежащий безоговорочному исполнению. Вспоминаю наш разговор примерно год назад (кажется, это было после премьеры «Сервилии»): «Вы понимаете, что это – не формат Камерного театра? – Так захотел Геннадий Николаевич. – А если завтра он захочет “Кольцо нибелунга”? – (без малейшей паузы) Значит, будем ставить»…

Виктор Вольский, Михаил Кисляров и Геннадий Рождественский

Олег Михайлов – вообще фигура своеобразная. Что называется, «вышел из низов»: работал монтировщиком декораций, дослужился до завпоста, потом стал техническим директором, не имея при этом даже высшего образования. Тем не менее, когда после смерти Покровского осуществлялась смена руководства, министерство предложило на директорский пост его кандидатуру. Поначалу как временную, поскольку его соответствие этой должности вызывало большие сомнения. И именно Кисляров тогда совершил фатальную ошибку, сделав все, чтобы Михайлова оставили директором, руководствуясь естественной вроде бы логикой: он – свой, знает театр, работал при Покровском, а «человек со стороны» – это всегда «кот в мешке».

Михайлов – человек непредсказуемый. Он может высказывать вполне здравые мысли, а может и, что называется, «гнать пургу», может выполнять свои обещания, а может и не выполнять. Его поступки иногда столь абсурдны, что трудно объяснить их чем-либо иным, кроме как сильнейшей алкогольной зависимостью (автору этих строк, около года проработавшему в Камерном театре, не раз случалось видеть директора в некондиционном состоянии). Этот факт хорошо известен не только в театре, но и в министерских кабинетах; связанных с ним скандалов было более чем достаточно, и Михайлов не раз висел на волоске, но всякий раз находились причины, чтобы оставить его еще на какое-то время. К чему это привело, мы теперь и наблюдаем.

Спустя два месяца Михайлов вообще уволил главного режиссера, да еще и в откровенно хамской, издевательской форме, предложив на выбор должности… реквизитора или артиста оркестра, а потом и вовсе приказал не пускать его в театр. Это и стало последней каплей, всколыхнувшей театральную общественность. В поддержку Михаила Кислярова высказались наследники Покровского, председатель СТД Александр Калягин, ведущие режиссеры и многие другие деятели искусств. В итоге на совещании в Министерстве культуры было озвучено решение вернуться к статус-кво, то есть отменить директорские приказы о сокращении должности и увольнении, а также дано поручение комиссии СТД по музыкальным театрам изучить ситуацию и дать свои предложения. А дальше стали происходить какие-то уж совсем странные вещи.

Продолжение следует (часть вторая https://musicseasons.org/bulgakovu-i-ne-snilos-ili-teatralnyj-roman-2017-2/)

Все права защищены. Копирование запрещено

Дмитрий, Устав театра находится в открытом доступе http://www.opera-pokrovsky.ru/Informaziya%20o%20deyatelnosti%20teatra/object/411

Не приходило Вам в голову предварительно ознакомиться с этим документом? Там ведь все написано, и кто кого вправе уволить и кто за что отвечает и кто у кого на контракте. Стыдно…

Ему не стыдно! Таким, как Дмитрий Морозов, стыдно не бывает…, впрочем, как и господину Кислярову, безжалостно, преступно и бездарно уничтожавшему наследие Покровского последние несколько лет!

tiapteen: Спасибо за замечание. Обязательно учту во второй части

@Sandra Balla: Маска-маска, я тебя знаю. Анатолий, вы даже и в анонимках узнаваемы. Пора бы уже угомониться, напакостили театру и многим-многим людям уже сверх всякой меры

Dmitry Morozov, я с Вами, к счастью, не знакома лично. Так что — обознались. Не знаю, какую «Маску-маску» Вы подозреваете в написании анонимок, но Вам точно пора бы уже угомониться и перестать пакостить этому театру и многим-многим людям. Время и зритель все расставят по своим местам. The show must go on!

Sandra Balla, вы в любом случае — всего лишь гадкий тролль, пользующийся безнаказанностью анонима. И на этом я ставлю точку в обмене репликами. Ну, а вы, конечно, можете продолжать в том же духе — за руку-то ведь никто не схватит…