В Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко состоялся необычный вечер балета. Под претенциозным названием «Стравинский. Куклы. Танцы» были представлены премьеры одноактных сюжетных балетов Игоря Стравинского «Петрушка» и «Жар-птица», поставленных Константином Семёновым и Кириллом Радевым. А необычность вечера состояла в том, что у него помимо хореографов были режиссер-постановщик (Алексей Франдетти) со своей режиссерско-драматургической концепцией и куклы из Театра Образцова – сценические партнеры артистов балета (так в программке).

Вообще-то я предпочитаю смотреть балеты Игоря Стравинского без режиссерских наворотов и кукольных монстров (этакий новодел под музыку композитора). Однако ныне модно самовыражаться за чужой счет, осовременивая шедевры прошлого. Во-первых, это безопасно: покойники по судам не затаскают[1], во-вторых, выгодно: зрителей без всякого пиара привлекут имена известных художников. Это уже потом станет ясно, какое отношение музыка Стравинского имеет к происходящему на сцене.

«Шоу должно продолжаться».

Последуем за установленным режиссером порядком показа, ибо хронология представления балетов, что, на мой взгляд, важно для понимания этапов балетного творчества композитора, почему-то изменена. Но вдруг в этом решении заложен какой-то потаенный смысл, о котором мы не догадываемся?!

Афиша Вечера балета. Фото с программки

Итак, «Петрушка», второй после «Жар-птицы» балет Стравинского, был написан в 1911 году для «Русских сезонов» Сергея Дягилева и поставлен Михаилом Фокиным в июне того же года в Париже на сцене театра Шатле.

В «Петрушке», ставшем символом русского балетного авангарда, Стравинский более основательно по сравнению с «Жар-птицей» использовал достижения двух линий, сформировавших его как художника, – русской и французской.

Либретто балета написал Александр Бенуа на уже практически готовую музыку совместно с композитором. Он же стал автором декораций и костюмов.

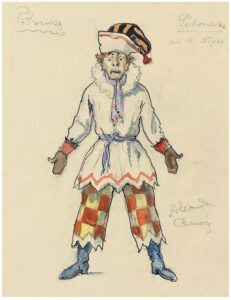

Эскиз фокинского балета. Худож. А. Бенуа

Сюжет балета прост: на фоне масленичных гуляний развивается классический любовный треугольник из Петрушки, влюбленного в Балерину, Балерины, предпочитающей мускулистого Арапа, и самовлюбленного Арапа.

Стравинский мастерски озвучил многоголосье ярмарки. В его партитуре кричат торговцы, свистят деревянные птички, пыхтит самовар, рычит балаганный медведь, галдят дети, поют цыгане и чувствуется приближение весны…

Эскиз костюма Петрушки.Худож. А. Бенуа

Благодаря блестящему творческому триумвирату композитора Стравинского, хореографа Фокина и художника Бенуа герой русского кукольного театра – Петрушка с присущими ему неуклюжей пластикой, печальным лицом и в смешном колпаке предстает в хореографическом образе подневольного хозяину-фокуснику «маленького человека», который как никто другой достоин сочувствия и поддержки.

«Петрушка» стал первым балетным спектаклем, в котором драматический дар Нижинского вышел на передний план. Его исполнение и перевоплощение потрясли публику. На премьере великая Сара Бернар воскликнула: «Мне страшно, я вижу величайшего в мире актера».

- В. Нижинский, первый исполнитель Петрушки

- В. Нижинский, первый исполнитель Петрушки

Буйство красок, образная выразительность, национальный колорит, проявлявшиеся как в музыке, так и в хореографии, костюмах, декорациях балета привели французскую публику в совершеннейший восторг и установили в Европе на долгие годы моду на всё русское.

Жан Кокто объяснял триумф «Петрушки», «во-первых, его фольклорной основой и, во-вторых, тем, что его стали использовать в борьбе с еще более новым».

Однако ничего этого в постановке режиссера Франдетти нет, хотя автором либретто в программке указан Александр Бенуа.

Фото: Александр Филькин

Действие осовремененного балета разворачивается не на ярмарке, а в мастерской кукольника. Вероятно, поэтому погруженную во мрак сцену заполняют огромные куклы (художник Виктор Никоненко), напоминающие истуканов с острова Пасхи. Время от времени они двигаются. На их фоне и среди них юноши и девушки в черном разыгрывают некий спектакль с участием Петрушки в белом костюме печального Пьеро (Евгений Жуков), Балерины (Оксана Кардаш) и Арапа (Денис Дмитриев), смахивающих на голливудских кукол Барби и Кена. О былом ярмарочном веселье напоминает лишь Шарманка в исполнении выразительных ног Дмитрия Казимирова и Максима Скорлыгина.

Своим западным прикидом главные персонажи диссонируют с музыкой Стравинского, в которой звучат мотивы русских песен, городского песенного фольклора и мелодий в народном духе, написанных композитором. А потому происходящее на сцене воспринимается как мрачная пародия на легендарный спектакль дягилевской антрепризы.

Куклы и кукловоды, не став партнерами артистов, практически вытеснили без того скромную хореографию Константина Семёнова, которая и так с трудом пробивалась сквозь дебри режиссерских придумок.

Но даже в этих условиях талантливая Оксана Кардаш оставалась балериной, а не куклой Барби, Денис Дмитриев блистательно сыграл самовлюбленного Арапа, а Евгений Жуков предстал в образе «маленького человека».

Финальная сцена современного балета «Петрушка». Фото — Н. Курносенко

Если сто с лишним лет назад балет «Петрушка», в котором, как в жизни, причудливо сплелись веселье и грусть, радость и отчаяние, выраженные в едином хороводе танца, воспринимался как балет-сенсация, то для современного зрителя он мог бы стать балетом-легендой о свободе и несвободе личности, об одиночестве страдающей души, о судьбе «маленького человека»…

Но не сложилось.

С осовремениванием балета «Жар-птица» (L’Oiseau de feu), написанного Стравинским в 1910 году по мотивам русских народных сказок о волшебной птице, которая является одновременно и благословением, и проклятием для человека, завладевшего ею, всё куда сложнее.

Критики называли балет «чудом восхитительного равновесия между смыслом, движениями, звуками и формами». Главную загадку этого чуда они видели в музыке Стравинского с сильным уклоном в сторону импрессионизма. Она красочна, многослойна и очень образная.

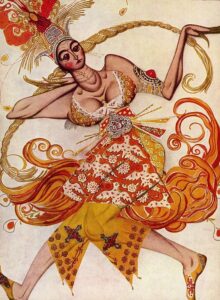

Эскиз костюма Жар-птицы. Худож. Л. Бакст

Музыкальный язык Стравинского в «Жар-птице» высоко ценил Сергей Рахманинов. Библиограф Сергей Бертенсон рассказывал: «Однажды, когда мы слушали торжественный и полный ликования финал ”Жар-птицы“, глаза Сергея Васильевича наполнились слезами и он воскликнул: ”Боже мой, до чего гениально! Ведь это же настоящая Россия!“».

Думал ли об этом автор либретто и одновременно режиссер спектакля Алексей Франдетти, выбрав из всего арсенала балетных штампов наиболее распространенный – сумасшествие главного героя со всеми вытекающими отсюда последствиями.

По его версии, действие, напоминающее больше фантасмагорию, происходит ночью, а затем утром следующего дня в офисе строительной фирмы. Архитектор Иван разрабатывает проект ЖК (то ли жилого комплекса, то ли жилищного кооператива) под символическим названием «Жар-птица», но из-за творческого кризиса эскизы летят в корзину, а сам он слетает с катушек. Случай в психиатрии уникальный: ладно бы речь шла о строительстве дворцового комплекса, а то какой-то ЖК. Но в жизни всякое бывает.

Декорации современного балета «Жар-птица». Фото — Н. Курносенко

Бредовые мысли всё больше овладевают Иваном. Свою Жар-птицу удачи – рыжую бестию в красных шортах – он находит в мусорном баке и тотчас в нее влюбляется. Но его внимания жаждут другие девы – офисные сотрудницы, так что ему приходится отбиваться и от них, и от пришедших им на помощь охранников. От возникшей суеты срабатывает сигнализация. Установку противопожарной безопасности наш герой принимает за чудовищного Паука с лапами в виде гофрированных трубок и готов вступить с ним в бой, подобно сражавшемуся с ветряной мельницей Дон Кихоту, чтобы спасти фирму, офисных дев, а заодно и всё человечество. Ивану кажется, что Жар-птица протягивает ему свое волшебное огненное перо, на самом деле это зажигалка, от которой и начинается в офисе пожар. Ивану видятся в очистительных языках пламени свобода, вдохновение и любовь.

Кукольная Жар-птица. Фото — Н. Курносенко

В сложившихся театрально-постановочных обстоятельствах Кирилл Радев, человек необыкновенно музыкальный, нашел свое решение: идти вслед за композитором, превращая музыкальные темы, смыслы и мелодии в хореографические образы балетного спектакля. Так, заявленная в либретто индустриальная тема со всеми ее наворотами отошла назад, уступив место гениальной музыке Стравинского и талантливой хореографии Радева, ярко проявившимся в последнем видении Ивана – в классическом дуэте балетной пары (блистательная Анфиса Ощепкова и Евгений Дубровский), стилизованной под фокинских персонажей.

Не подвели хореографа и другие артисты. Виртуозный, темпераментный Артур Мкртчян талантливо исполнил роль архитектора Ивана в его творческом помешательстве и любовном бреду. Вагановка Елена Соломянко была неподражаема в образе обаятельной бестии – современной Жар-птицы.

Музыка Стравинского, отличающаяся глубиной, богатством красок, искренностью и юмором, позволила отчасти сгладить причуды либретто. Слушая ее, не обязательно смотреть на сцену.

Финальная сцена современного балета «Жар-птица». Фото — Н. Курносенко

Но в целом зрелище получилось прелюбопытное. Теперь дело за зрителем, ему решать, что смотреть: кукольный аттракцион с индустриальным сюжетом и современной машинерией или балетный спектакль, в котором царят музыка и танец.

[1] Любопытный факт. В балете уличная танцовщица кружится под старинную песенку «Деревянная нога». Ее незатейливый мотив Стравинский услышал на одной из улочек Ниццы от старого шарманщика. Впоследствии у песенки объявился автор – некто Спенсер, и суд обязал композитора выплатить ему соответствующий гонорар.

Пока нет комментариев