17 июня, 13-00.

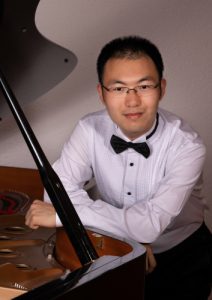

Се Мин. Китай

Начал своё выступление с 18-й сонаты Л. Ван Бетховена, первой из двух прозвучавших сегодня. Отличное, оптимистичное начало конкурса. Первую часть Се Мину следовало положить в отдельную коробочку и завязать ленточкой, так как это была лучшая часть! Но пианист почему-то attacca перешёл к скерцо. Напрасно: выявились первые признаки его «праворучного шовинизма», явления широко распространённого, к сожалению. Правая старалась, образ творила, нотки тщательно выигрывала, а левая большей частью создавала лишь неясный фон, из-за чего конфликтность, обычная для бетховенских скерцо и присутствующая даже в такой пасторальной и даже отчасти пантеистической сонате, начисто отсутствовала. Соответственно, не было и развития, так что рефрен возвращался с некоей надоедливостью. Но нужно отметить органичность общих форм движения в музыкальной ткани сонаты, очень естественно наполнявших и обогащавших фактуру.

Начал своё выступление с 18-й сонаты Л. Ван Бетховена, первой из двух прозвучавших сегодня. Отличное, оптимистичное начало конкурса. Первую часть Се Мину следовало положить в отдельную коробочку и завязать ленточкой, так как это была лучшая часть! Но пианист почему-то attacca перешёл к скерцо. Напрасно: выявились первые признаки его «праворучного шовинизма», явления широко распространённого, к сожалению. Правая старалась, образ творила, нотки тщательно выигрывала, а левая большей частью создавала лишь неясный фон, из-за чего конфликтность, обычная для бетховенских скерцо и присутствующая даже в такой пасторальной и даже отчасти пантеистической сонате, начисто отсутствовала. Соответственно, не было и развития, так что рефрен возвращался с некоей надоедливостью. Но нужно отметить органичность общих форм движения в музыкальной ткани сонаты, очень естественно наполнявших и обогащавших фактуру.

Из-за этой проблемы 18-й этюд Ф. Шопена, «терцовый», получился полётом на одном двигателе: правая играла роскошно, виртуозно и легко, словно чудесный мотылёк летал, но летал он в одиночестве, левая в создании шедевра не участвовала, отчего шедевра и не случилось. В Этюде-картине С. Рахманинова, соч. 39 №1, было то же самое: грандиозности, которую создают драматичные интервальные ходы в левой, не было совсем, а правая свою задачу выполнила на отлично, разве что, когда в левой тематические ноты уже нельзя было проигнорировать, а правая должна была струить непрерывный звёздный свет, как в си-бемоль — мажорной прелюдии, она играла квантами, по делению левой на позиции. Тот же шовинизм, только вид с другого боку:). И во время исполнения Кампанеллы даже жаль стало: великолепно играла правая, но Се Мин что – сначала выучивает её, а потом сажает левую на запятки уже летящей птице-тройке? «Не даёт ответа» (С). В конце этого этюда, который входит в листовский цикл «Шесть больших этюдов по Паганини», S 141, пианист позволил себе «оторваться» и дико намазал. Неожиданная и досадная клякса.

Ещё посреди программы был И. С. Бах, соль-диез-минорные прелюдия и фуга из 1 тома. Очевидно было старание соблюсти правила аутентичности. Из-за чего музыка была похожа на засушенный цветок – воспоминание о каком- то твёрдом и крайне антиромантичном решении. Все темы были, как на ладони, но полифонии при этом, странным образом, не было. «Ната-вальс» и Экспромт П. И.Чайковсого получились чрезвычайно мило.

Играл Се Мин на одном из пяти предложенных конкурсантам роялей: фирмы «Fazioli» ( «Фациоли»)

(Если на сайте конкурса кликнуть на имя исполнителя в разделе «Расписание», то откроется не только биография, но и программа, только надо немного подождать, пока всё подгрузится и прокрутить текст в окошке вниз.)

Ву (У) Ючун, Китай

Выбрал для себя рояль неизвестной у нас китайской марки: «Yangtze River” — «Река Янцзы». Полифония у него была, и преотличная, в си – минорных Прелюдии и фуге из 2 тома. Может, абсолютной аутентичности с гибким временем и прочими изысками, мы не услышали, но этого и не всем хотелось, зато услышали тонкое понимание глубинных смыслов, а также штрихи плюс к деликатно и красиво добавленным мелизмам. Музыка была самой настоящей, а не гербарием, при соблюдении звуковых и других ограничений, отражающих особенности эпохи написания ХТК. Затем опять звучала 18-я соната Бетховена, но звучала иначе, чем у предыдущего пианиста. С левой был полный паритет. Она на равенство не претендовала, но баланс был верный. Альбертиевы басы верхними нотками образовывали мотивы, вступавшие в «разговор» с темами. Стилевые особенности в отношении звука Ву Ючуном тщательно соблюдались, и очень интересно было услышать в одном из эпизодов Скерцо насыщенную густую краску, совсем другую динамику. Но как только небо прояснилось, изначальная прозрачность звучания вернулась. Драматургия части была отлично выстроена, рефрены вовсе не казались назойливо возвращающимися, как у Се Мина.

Выбрал для себя рояль неизвестной у нас китайской марки: «Yangtze River” — «Река Янцзы». Полифония у него была, и преотличная, в си – минорных Прелюдии и фуге из 2 тома. Может, абсолютной аутентичности с гибким временем и прочими изысками, мы не услышали, но этого и не всем хотелось, зато услышали тонкое понимание глубинных смыслов, а также штрихи плюс к деликатно и красиво добавленным мелизмам. Музыка была самой настоящей, а не гербарием, при соблюдении звуковых и других ограничений, отражающих особенности эпохи написания ХТК. Затем опять звучала 18-я соната Бетховена, но звучала иначе, чем у предыдущего пианиста. С левой был полный паритет. Она на равенство не претендовала, но баланс был верный. Альбертиевы басы верхними нотками образовывали мотивы, вступавшие в «разговор» с темами. Стилевые особенности в отношении звука Ву Ючуном тщательно соблюдались, и очень интересно было услышать в одном из эпизодов Скерцо насыщенную густую краску, совсем другую динамику. Но как только небо прояснилось, изначальная прозрачность звучания вернулась. Драматургия части была отлично выстроена, рефрены вовсе не казались назойливо возвращающимися, как у Се Мина.

Этюд Ф. Листа «La leggierezza» из цикла «Три концертных этюда», S. 144 № 2 прозвучал волшебно. Он был виртуозным, бесконечно гибким и мелодичным. Стало жаль, когда эта сказка окончилась.

В «Ната-вальсе» П. И. Чайковского, мотивы получились вполне русскими, в «Польке» соч. 51 №2, соблюдение законов жанра сочеталось с безупречным вкусом. «Тема с вариациями» тоже доставила большое удовольствие. Сама тема была сыграна как бы отдалённым звуком, словно изображая найденную на чердаке шкатулку из прошлого времени, которая в виде вариаций постепенно открывает свои сокровища, самого разного характера. Стало очевидным мастерство владения инструментом. Отличная реклама марке рояля «Река Янцзы», хотя, как представляется, тут дело в самом музыканте и его отношении к исполняемым произведениям.

К слову сказать, на вечернем прослушивании ещё один представитель Поднебесной, Ань Тяньсю, играл на том же рояле, и звуковой эффект был иным, однако и стиль исполнения был иной, немного мультяшный, но очень искренний. Конечно, играть в Этюде -картине С. Рахманинова ля минор, соч. 39 № 6 только про Красную шапочку — наивно. Все эти программные названия, данные Рахманиновым в письме Отторино Респиги, оркестровавшем 4 этюда из соч. 39 и один — из соч. 33, это — только один пласт, недаром композитор об этюде ля минор пишет, что он «вдохновлён образами Красной шапочки и волка», а мысль гениев не развивается в одной плоскости, так что сводить заложенный в этой музыке смысл только к рявканью и догонялкам — это явное упрощение. Однако, и страшный волк, и фильм ужасов вместо «Аппасионаты» по мне, всё же лучше чистого пианизма в таких произведениях. Музыка нужна, чтобы мы оставались людьми, с фантазией и глубокими чувствами. И пусть философии в исполнении Ань Таньсю явно не хватало, но он хотя бы старался понять, о чём играет, и передавал это на своём уровне. Похоже, прошло то время, когда китайцы все, как один, за редким исключением, играли только текст. Они научились понимать европейский музыкальный язык, а наши пианисты, кажется, по крайней мере, некоторые, разучились…

К слову сказать, на вечернем прослушивании ещё один представитель Поднебесной, Ань Тяньсю, играл на том же рояле, и звуковой эффект был иным, однако и стиль исполнения был иной, немного мультяшный, но очень искренний. Конечно, играть в Этюде -картине С. Рахманинова ля минор, соч. 39 № 6 только про Красную шапочку — наивно. Все эти программные названия, данные Рахманиновым в письме Отторино Респиги, оркестровавшем 4 этюда из соч. 39 и один — из соч. 33, это — только один пласт, недаром композитор об этюде ля минор пишет, что он «вдохновлён образами Красной шапочки и волка», а мысль гениев не развивается в одной плоскости, так что сводить заложенный в этой музыке смысл только к рявканью и догонялкам — это явное упрощение. Однако, и страшный волк, и фильм ужасов вместо «Аппасионаты» по мне, всё же лучше чистого пианизма в таких произведениях. Музыка нужна, чтобы мы оставались людьми, с фантазией и глубокими чувствами. И пусть философии в исполнении Ань Таньсю явно не хватало, но он хотя бы старался понять, о чём играет, и передавал это на своём уровне. Похоже, прошло то время, когда китайцы все, как один, за редким исключением, играли только текст. Они научились понимать европейский музыкальный язык, а наши пианисты, кажется, по крайней мере, некоторые, разучились…

Ян И Ке, Канада.

И. С. Бах. ХТК, Соль мажор, I том. Л. ван Бетховен. Соната № 28, соч. 101. Когда я слушала этого конкурсанта, всё время ощущала себя Алисой, съевшей пирожок и ставшей крошечной. Интонации были достаточно выразительными, развитие мысли — логичным, но всё — как бы в уменьшенном масштабе. Хотелось придраться, но это был его, Яна И Ке, мир, и в нём была жизнь и музыкальное искусство. В сонате Бетховена праворучного шовинизма не наблюдалось, баланс между правой и левой был идеальным, но в этом микромире ей пришлось играть на самой кромке звука и тишины, однако всё получилось, и было отлично слышно. При этом я, почему-то, вздохнула с облегчением, когда в фуге начались неясности в звукопроизнесении. То есть это инакое было несовершенным, а наши представления— самые правильные:)) На ясный красивый звук в Ноктюрне Чайковского, соч. 10 № 1, и в медленном эпизоде «Думки» публика отозвались очень благожелательно. Но вот в этюдах у всех китайцев проблема в недооценённости роли левой руки. Вспоминаю, как Владимир Крайнев, в своё время, девочке, прекрасно справившейся с гаммами в восьмым этюде Ф. Шопена, говорил: «Это же этюд для левой руки, а не для правой». Безусловно, такое сказать можно только в определённый момент выучки партии правой руки, но и пропустить его тоже опасно, потому что левая может уже не вписаться. ЯН И КЕ виртуозно играл Этюд № 7, соч. 10, но — только правой, а без левой у Шопена что за музыка? Фа-минорный Трансцендентный этюд Ф. Листа: то же самое. Только кода получилась отлично, придраться не к чему.

И. С. Бах. ХТК, Соль мажор, I том. Л. ван Бетховен. Соната № 28, соч. 101. Когда я слушала этого конкурсанта, всё время ощущала себя Алисой, съевшей пирожок и ставшей крошечной. Интонации были достаточно выразительными, развитие мысли — логичным, но всё — как бы в уменьшенном масштабе. Хотелось придраться, но это был его, Яна И Ке, мир, и в нём была жизнь и музыкальное искусство. В сонате Бетховена праворучного шовинизма не наблюдалось, баланс между правой и левой был идеальным, но в этом микромире ей пришлось играть на самой кромке звука и тишины, однако всё получилось, и было отлично слышно. При этом я, почему-то, вздохнула с облегчением, когда в фуге начались неясности в звукопроизнесении. То есть это инакое было несовершенным, а наши представления— самые правильные:)) На ясный красивый звук в Ноктюрне Чайковского, соч. 10 № 1, и в медленном эпизоде «Думки» публика отозвались очень благожелательно. Но вот в этюдах у всех китайцев проблема в недооценённости роли левой руки. Вспоминаю, как Владимир Крайнев, в своё время, девочке, прекрасно справившейся с гаммами в восьмым этюде Ф. Шопена, говорил: «Это же этюд для левой руки, а не для правой». Безусловно, такое сказать можно только в определённый момент выучки партии правой руки, но и пропустить его тоже опасно, потому что левая может уже не вписаться. ЯН И КЕ виртуозно играл Этюд № 7, соч. 10, но — только правой, а без левой у Шопена что за музыка? Фа-минорный Трансцендентный этюд Ф. Листа: то же самое. Только кода получилась отлично, придраться не к чему.

Константин Емельянов. Россия.

Группа поддержки поддерживала всерьёз. Молодцы, друзья! Единственный из наших пианистов, кто скрупулёзно и внимательно выигрывал мельчайшие интонации, но в Бахе не хватило глубинного понимания этих интонаций. Из-за этого время течения музыки были простым, внешним, не ориентировалось на степень содержательности звуковых соотношений, а это возможно только в метричной барочной музыке, как правило, быстрой.

Группа поддержки поддерживала всерьёз. Молодцы, друзья! Единственный из наших пианистов, кто скрупулёзно и внимательно выигрывал мельчайшие интонации, но в Бахе не хватило глубинного понимания этих интонаций. Из-за этого время течения музыки были простым, внешним, не ориентировалось на степень содержательности звуковых соотношений, а это возможно только в метричной барочной музыке, как правило, быстрой.

Сонату И. Гайдна Ре мажор, Hob. XVI: 24, играл в самой, что ни на есть, европейской традиции, очень прозрачно, детализированно, поэтично, где надо, с прослушанными побочными мелодическими линиями.

Во Втором этюде Ф. Шопена, ля минор, проявилась «китайская проблема» : при феерической правой внимания левой было уделено недостаточно. Опять была «Красная шапочка». Этюд Ф. Листа «Кампанелла» из цикла «6 больших этюдов по Паганини» оказался «блюдом дня». И Емельянов его тоже играл — будто шёл по тонкому льду. Для конкурса лучше бы этот этап уже пройти и играть более свободно в музыкальном отношении..

18 июня. Вечер.

Дмитрий Шишкин. Россия.

Потрясающий пианизм у парня, но ему не объяснили, зачем он нужен. Ведь не музыка же существует для пианизма, а пианизм — для музыки. Игра — гладкая, как морской камешек, что является громадным успехом, но только на определённом этапе развития мастерства исполнителя. Возможно, этот этап у Шишкина скоро закончится и начнётся новый, уже про музыку, а не про игру на рояле.

Потрясающий пианизм у парня, но ему не объяснили, зачем он нужен. Ведь не музыка же существует для пианизма, а пианизм — для музыки. Игра — гладкая, как морской камешек, что является громадным успехом, но только на определённом этапе развития мастерства исполнителя. Возможно, этот этап у Шишкина скоро закончится и начнётся новый, уже про музыку, а не про игру на рояле.

И. С. Бах. Соль мажор, I том, и соната Бетховена № 21, так называемая «Аврора» были про ноты, которые все были проиграны отменно. В «Русском скерцо» Чайковского крайние части получились очень достойными, а вот серединка осталась непонятой исполнителем. Дальше всё пошло на порядок лучше: этюд Ф. Шопена до-диез минор, соч. 10 № 4 может служить идеалом его исполнения, Этюд-картина С. Рахманинова ре минор, соч. 39 № 8, тоже почти совсем хорошо получился, но по смыслу и краскам немного недобрал. А вот «блюдо a la carte” — листовская «Кампанелла» — было феерическим, причём во всех отношениях. Браво!

Арсений Мун, Россия.

Боюсь, станет вторым Фредериком Кемпфом для московской публики. Пианизм тоже несколько ограниченный, музыкальность как-то заужена, в Бетховене пунктир играет неточно, а это — стилистический недостаток! Однако публика хлопала оглушительно, принимала с восторгом. Ну что ж, можно порадоваться за Муна. Интонационной тонкости в игре было меньше, чем ожидалось, масштабности — тоже. В «Кампанелле» Мун руки снимал, не думая, что будет со звуком, после того, как палец закончил его играть, а в музыке такого сонорного композитора, как Лист, об этом нужно не просто думать, а неустанно заботиться во время исполнения. При этом убеждённость, даже можно сказать, сила духа присутствуют, но движение часто идёт толчками, по сильным долям, вне зависимости от произведения. Но это так — придирки, выступил в целом очень неплохо, ярко, недаром был отобран для участия в конкурсе. Мун — стипендиат Ямахи, на ней и играл, а на Стейнвее, может, и верхушки бы получше звучали….

Боюсь, станет вторым Фредериком Кемпфом для московской публики. Пианизм тоже несколько ограниченный, музыкальность как-то заужена, в Бетховене пунктир играет неточно, а это — стилистический недостаток! Однако публика хлопала оглушительно, принимала с восторгом. Ну что ж, можно порадоваться за Муна. Интонационной тонкости в игре было меньше, чем ожидалось, масштабности — тоже. В «Кампанелле» Мун руки снимал, не думая, что будет со звуком, после того, как палец закончил его играть, а в музыке такого сонорного композитора, как Лист, об этом нужно не просто думать, а неустанно заботиться во время исполнения. При этом убеждённость, даже можно сказать, сила духа присутствуют, но движение часто идёт толчками, по сильным долям, вне зависимости от произведения. Но это так — придирки, выступил в целом очень неплохо, ярко, недаром был отобран для участия в конкурсе. Мун — стипендиат Ямахи, на ней и играл, а на Стейнвее, может, и верхушки бы получше звучали….

Артёма Ясинского, Украина

Не дослушала до конца, уж очень было поздно, и тоже не увлёк. Интересно, что ни у Муна, ни у Ясинского в финале «Аппасионаты» даже в замысле не было такого длинного арпеджио по уменьшённому септаккорду, как у Ань Таньсю, когда прямо сердце замирало от соприкосновения с неведомым, вечным, реально веяло холодком смерти. Это при всём остальном, о чём я уже писала выше про Таньсю. Ясинский хорошо играл, технически оснащён прекрасно, звучало у него гораздо лучше, чем у Муна, но степень прочитывания сердцем музыкального текста, погружения в эпоху была той же. Первый этюд Шопена слушала уже из фойе. Хорошо, виртуозно, а насчёт деталей нечего добавить, кроме того, что уровень всех отобранных пианистов очень высок. Можно смело идти на любое прослушивание, как на хороший концерт, только имена частично будут незнакомыми. Ясинский выбрал для себя Стейнвей.

Не дослушала до конца, уж очень было поздно, и тоже не увлёк. Интересно, что ни у Муна, ни у Ясинского в финале «Аппасионаты» даже в замысле не было такого длинного арпеджио по уменьшённому септаккорду, как у Ань Таньсю, когда прямо сердце замирало от соприкосновения с неведомым, вечным, реально веяло холодком смерти. Это при всём остальном, о чём я уже писала выше про Таньсю. Ясинский хорошо играл, технически оснащён прекрасно, звучало у него гораздо лучше, чем у Муна, но степень прочитывания сердцем музыкального текста, погружения в эпоху была той же. Первый этюд Шопена слушала уже из фойе. Хорошо, виртуозно, а насчёт деталей нечего добавить, кроме того, что уровень всех отобранных пианистов очень высок. Можно смело идти на любое прослушивание, как на хороший концерт, только имена частично будут незнакомыми. Ясинский выбрал для себя Стейнвей.

19-го июня играют любимцы московской публики. Стены БЗК, готовьтесь к децибеллам!

Фото с сайта tchaikovskycompetition.com

Все права защищены. Копирование запрещено.

Пока нет комментариев