В Москве стартовал XVIII международный музыкальный фестиваль Ars longa. Торжественное открытие прошло в Большом зале Московской консерватории, но одна из особенностей нынешнего фестиваля — расширение географии выступлений за пределы столицы.

***

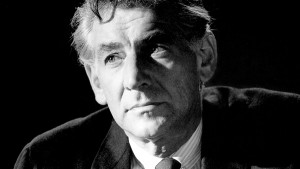

фото : medici.tv

Программа концерта была посвящена в первую очередь Леонарду Бернстайну, которому в этом году исполнилось бы 100 лет. Звучали его собственные сочинения и те произведения, где Бернстайн блистал как интерпретатор.

Первое отделение открылось лаконичной, яркой и красочной Политической увертюрой «Слава». Она была сочинена в 1977 году и посвящена Мстиславу Ростроповичу. Политический у неё, пожалуй, лишь биографический контекст: в музыке нет ничего, кроме праздничности, а Ростропович как раз тогда осваивал статус оставленного без родины артиста, приняв пост руководителя Национального симфонического оркестра США. Собственно, на первом его концерте с этим оркестром и состоялось премьерное исполнение Увертюры. Она построена на двух темах, взятых Бернстайном из его же мюзикла «Пенсильвания-авеню, 1600», плохо принятого публикой, что на подсознательном уровне вызывает некие догадки о реальном отношении композитора к своему произведению, хотя ничего плохого в подобной практике нет. Ближе к концу появляется небольшой мотив торжественного коронационного хора из оперы Мусоргского «Борис Годунов», в оперу, как известно, попавшего из народной песни «Слава». Бернстайн таким образом обыгрывает и имя музыканта, непривычно звучащее для западного уха, и соответствие этого слова латинскому «gloria». И, конечно, традиция торжественно декламировать «Слава» оркестром во время исполнения увертюры никуда не делась и на московском концерте.

Следующим номером прозвучала сюита из мюзикла Бернстайна «Вестсайдская история», вероятно, самого знаменитого и популярного театрального произведения композитора, впервые представленного публике в 1957 году и очень ловко транспортировавшего историю Ромео и Джульетты в условия этнических конфликтов Нью-Йорка середины прошлого века.

фото: thefamouspeople.com

Вторым героем вечера был заявлен Джордж Гершвин. Ему в 2018-м исполнилось бы уже 120 лет, и с Бернстайном его объединяет стремление сочетать в своём творчестве ту музыку, которую мы традиционно называем «классической европейской», с музыкой иной культуры: с американским джазом. Первым произведением, которое явило бы миру этот синтез, должна была стать (и стала) «Американская рапсодия» для фортепиано с джазовым ансамблем (позже заменённым на симфонический оркестр), заказанная Гершвину руководителем одного из таких ансамблей, Полом Уайтманом. Это произведение ныне известно под названием «Rhapsody in Blue» по всему миру, а в России — под несколькими вариантами перевода этого «печально-голубого» определения, подсказанного композитору его братом после посещения выставки картин Уистлера. Бернстайн исполнял Рапсодию, и её место в программе концерта, таким образом, вполне оправданно.

Любой человек, ознакомившийся с юбилейной «концепцией» программы первого отделения, без труда догадается, что после перерыва прозвучала… Седьмая симфония Бетховена: в «компании» с Бернстайном и Гершвиным могла соседствовать только она и ничего больше! Впрочем, Бернстайн и ею успел продирижировать за свою долгую творческую карьеру, что как-то сглаживает первый порыв недоумения по поводу выбора произведения для второй части концерта. Я не буду касаться вопроса интерпретации Бернстайном произведений Малера, но всё же исполнение какой-нибудь сравнительно небольшой симфонии Малера (а такая у него есть) было бы, думается мне, более логичным.

***

фото: facebook.com/mgsomsk/

Все эти прекрасные произведения исполнил Московский государственный симфонический оркестр. Художественный руководитель оркестра — Иван Рудин. В этот вечер он исполнял Рапсодию, а за дирижёрским пультом стоял Юстус Франтц, немецкий дирижёр, пианист, автор музыкальных телепрограмм и своего рода «духовный наследник» Бернстайна. Их творческая дружба началась в 1975 году, когда Франтц выступал с оркестром Нью-Йоркской филармонии под управлением знаменитого старшего коллеги. У Бернстайна была мечта: создать профессиональный молодёжный международный оркестр и эту мечту суждено было воплотить уже Франтцу, организовавшему в 1995 году «Филармонию наций», где в порыве любви к своему искусству соединились молодые музыканты из 40 стран. Состав всё время обновляется, что даёт возможность дирижёру находить таланты по всему миру и каким-либо образом способствовать их карьере на начальном этапе.

фото: facebook.com/mgsomsk/

Исполнение было хорошим, аккуратным и органичным. В первом отделении ведущими музыкантами были, безусловно, духовики: медные духовые инструменты имеют в оркестре Бернстайна и Гершвина примерно такую же нагрузку, как скрипки в классическом оркестре. И музыканты показали, что справиться с этой нагрузкой для них — не проблема, но и другие группы продемонстрировали высокий профессиональный уровень и безупречное владение не вполне привычным для симфонических оркестров стилем. Иван Рудин погрузил зал в состояние, близкое к мечтательности, с помощью идеальной передачи меланхоличного звукового облика Рапсодии.

фото: facebook.com/mgsomsk/

А вот с Седьмой симфонией всё было несколько сложнее. Ровно 7 месяцев назад в том же зале ту же симфонию исполнял оркестр Московской консерватории под управлением Теодора Курентзиса и от навязчивого сравнения отделаться, честно говоря, невозможно. В том исполнении чувствовался нерв современной жизни и молодая горячая кровь. Здесь исполнение было спокойным, взвешенным и размеренным. Технически это выразилось в более умеренных темпах, «выровненной» динамике и преобладании «мягких» штрихов. Это не вопрос того, что кто-то из них лучше или хуже, вовсе нет, это лишь разница трактовок. Там — безбашенная молодая стихия, здесь — рассудительная, умудрённая жизненным опытом зрелость.

Все права защищены. Копирование запрещено.

Пока нет комментариев