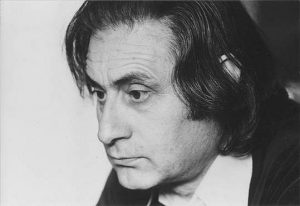

В истории искусства есть образы, которые, возникнув однажды, становятся вечными. Один из них – Фауст, человек, продавший душу дьяволу в стремлении к познанию неизведанного, к раскрытию тайн бытия. И уже неважно, в каком соотношении находится этот образ с реальным чернокнижником Иоганном Георгом Фаустом, жившим на рубеже XV–XVI столетий: с тех пор, как в Германии появилась народная книга «История о докторе Фаусте, знаменитом волшебнике и чернокнижнике», образ этот неизменно привлекал к себе внимание. К нему обращались Кристофер Марло, Рембрандт, Иоганн Вольфганг Гёте, Томас Манн, Ференц Лист, Шарль Гуно и многие другие. Среди наших соотечественников дань этому вечному образу отдал Альфред Гарриевич Шнитке, создав кантату «История доктора Иоганна Фауста» для тенора, контра-тенора, баса, контральто, смешанного хора и оркестра.

В истории искусства есть образы, которые, возникнув однажды, становятся вечными. Один из них – Фауст, человек, продавший душу дьяволу в стремлении к познанию неизведанного, к раскрытию тайн бытия. И уже неважно, в каком соотношении находится этот образ с реальным чернокнижником Иоганном Георгом Фаустом, жившим на рубеже XV–XVI столетий: с тех пор, как в Германии появилась народная книга «История о докторе Фаусте, знаменитом волшебнике и чернокнижнике», образ этот неизменно привлекал к себе внимание. К нему обращались Кристофер Марло, Рембрандт, Иоганн Вольфганг Гёте, Томас Манн, Ференц Лист, Шарль Гуно и многие другие. Среди наших соотечественников дань этому вечному образу отдал Альфред Гарриевич Шнитке, создав кантату «История доктора Иоганна Фауста» для тенора, контра-тенора, баса, контральто, смешанного хора и оркестра.

Идею создания произведения о Фаусте подсказал композитору Юрий Петрович Любимов. Правда, режиссер говорил об опере по второй части «Фауста» Гёте, но она показалась Шнитке слишком масштабной для оперного воплощения, а «резать по-живому» не хотелось. В скором времени Венское концертное общество предложило композитору создать хоровое произведение к фестивалю, приуроченному к 125-летнему юбилею Венской певческой академии, и главной темой фестиваля как раз был образ Фауста в музыке. Так возникла идея кантаты, которую композитор завершил в 1983 г. Даже заглавие ее свидетельствует о том, что в качестве основы Шнитке избрал не самую известную литературную обработку легенды о Фаусте – не драматическую поэму Гёте – а народную книгу. Гётевскую трактовку образа можно назвать оптимистической – Фауст одерживает верх,

Вы видите не полный текст статьи. Оформите подписку, чтобы увидеть материал целиком.

Вы можете прочитать текст не оформляя подписку. Оплатите доступ к материалу на одни сутки.

Пока нет комментариев