Василий Верещагин не только видел сражения вблизи, но и сам участвовал в битвах. «Художник-герой», – так назвал легендарного коллегу Михаил Нестеров. Сегодня масштабная и ошеломительная ретроспектива мастера проходит в столичном музее, хранящем львиную долю картин прославленного баталиста.

Директор ГТГ Зельфира Трегулова у картины «Апофеоз войны». На втором плане — портрет Верещагина.

Третьяковская галерея создает блокбастеры почти к каждому юбилею русских классиков. Точкой отсчета считают ретроспективу Серова, за которым последовал Айвазовский, но на самом деле началось это раньше, еще в прошлом веке. До «персоналки» Левитана, а прежде – Боровиковского были Васнецов, Кандинский, Репин… Огромный «сундук» на Крымском Валу стал знаковым выставочным залом в те годы, когда старое здание Третьяковки в Лаврушинском переулке было закрыто на длительную реконструкцию, в «года глухие» – восьмидесятые. Правда, о тех временах сейчас вспоминают нечасто: национальная галерея будто бы желает переосмыслить свою выставочную летопись. Сравнительно недавней «персоналке» к 150-летию Верещагина противопоставлен более значимый проект: мол, в 1992 были показаны только работы из Третьяковки.

Однако нет в России другого музея, где наследие главного баталиста русской живописи было бы представлено столь полно. Вот и нынешнюю выставку с размахом – около пятисот экспонатов, включая произведения декоративно-прикладного искусства, не принадлежащие самому юбиляру, но создающие фон его славного пути, – сделали на основе фондов ГТГ. Но ведь никто не собирал его картин и рисунков столь преданно и последовательно, как Павел Третьяков, ранее других осознавший гражданский пафос творчества Верещагина

Третьяковка подготовила обширную линейку сувенирной продукции, в том числе шелковые платки с принтом по мотивам картин Верещагина

Знаменитый художник-воин был человеком резким, вспыльчивым и упрямым, ссорился с царями и великими князьями, досаждал церковным иерархам чересчур вольными полотнами, отвергал политес и каноны. К тому же предпочитал и писать, и продавать картины не по отдельности, а целыми сериями. Немногие собиратели были готовы создавать внушительные коллекции его творений. Трудно в этом аспекте переоценить роль купца – основателя первого музея отечественного искусства. Благодаря ему большой пласт наследия выдающегося живописца осел именно в Белокаменной и дошел к нам в целости и сохранности. Хотя его работы хранятся и в других музеях России, немало их было продано за рубежом и в дальнейшем потерялось.

В этом свете даже немного странно, что первая выставка к 175-летию Верещагина состоялась в прошлом году не в Москве, а в Петербурге, в стенах Русского музея. Правда, именно в Северной Пальмире художник провел годы юности, там учился – сначала морскому делу, потом ремеслу художника. Затем, не окончив курс Императорской академии художеств, отправился в странствия. А объехав почти весь мир, уже прославленный живописец выбрал именно Москву, построил себе дом с мастерской за Серпуховской заставой – в деревне Нижние Котлы. Если бы не революция, вероятно, мы бы теперь посещали музей-мастерскую Верещагина близ станции метро «Нагатинская». Однако все дома художника с толково обустроенным местом для работы, включая парижский, оказались стерты с карты.

Итак, идем на самую масштабную ретроспективу Василия Верещагина (1842-1904) в столичном музее. Любимая публикой ГТГ благосклонно взирает на длинные очереди, продавая билеты и в кассе, и в интернете, отводя зрителям считаные минуты на осмотр экспозиции. Считайте сами: сеансы начинаются каждые полчаса, а значит, в идеале 250 счастливых обладателей заветного «талончика на вход» должны за 30 минут успеть посмотреть два больших зала, дабы уступить место следующей партии жаждущих приобщиться… Правда, администрация музея обещает никого не выгонять прежде, чем посетитель не закончит осмотр, но вы себе представляете, что бывает, если в зал в течение каких-то двух часов впустили тысячу человек?

Разнообразные бытовые предметы с Востока и детали архитектурного убранства создают в залах атмосферу Азии

Да, вот именно так и бывает, однажды я это наблюдала в Париже на выставке Гюстава Курбе. Огромная очередь опоясывала Гран-Пале на Елисейских полях, а внутри дворца клубилась густая толпа – и мне дважды повезло: во-первых, как журналист я прошла без очереди, а во-вторых, благодаря высокому росту могла видеть поверх голов. Но с Верещагиным и это не спасло бы: у Курбе холсты чаще крупные, а у его современника из России гигантские полотна вперемежку с малоформатными, и на всех – масса мелких, тщательно прорисованных деталей, требующих пристального рассмотрения. Зато приятно сознавать, что ты на солидной выставке под стать Европе! И это особенно справедливо в отношении Верещагина, который при жизни устроил десятки выставок в крупнейших городах мира.

И тут возникает вопрос: кто из отечественных художников той эпохи мог соперничать в популярности с Василием Верещагиным? Столь же известен был лишь Иван Айвазовский, тоже герой десятков выставок. Правда, сладостный маринист был любимцем публики и правителей – в отличие от баталиста, чье творчество ранило и обличало. Вызывая резкое отторжение у власть имущих, Верещагин часто попадал под запрет: многие его полотна не допускались цензурой.

Но еще при жизни он снискал международное признание – и обеспечил его себе сам, активно «продвигая» свои работы в Европе и США. После показов Верещагин нередко проводил аукционы своих работ и этнографических предметов из своей коллекции. За 38 лет творческой жизни он провел более 70 персональных выставок, но лишь треть из них состоялась в России.

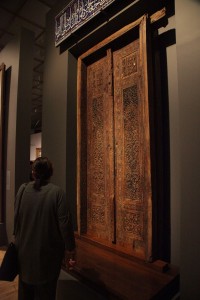

Настоящая резная дверь средневекового Востока (начала XV века), некогда находившаяся в мавзолее Гур-Эмир, помещена между двумя живописными – «Двери Тамерлана» (1872, ГТГ) и «У дверей мечети» (1873 ГРМ).

Теперь художника, давно причисленного к классикам, на родине знают даже те, кто не посещает музеи, – хотя бы по репродукциям его картин в школьных учебниках. Вряд ли кто-то из россиян не помнит «Апофеоз войны» – пирамиду из черепов в пустыне под палящим солнцем Азии. Это полотно делит экспозицию на «Войну» и «Мир». Однако творчество главного баталиста русской живописи неизмеримо глубже и многообразнее, хотели сказать зрителю организаторы выставки.

Даже если вы знаете наперечет холсты Верещагина в постоянной экспозиции Третьяковки, не забудьте: далеко не всё из купленного купцом-меценатом уместили перегруженные залы в Лаврушинском переулке. Одних лишь его картин в галерее больше сотни, еще столько же в советские годы ГТГ передала в музеи глубинки и «братских республик». Сейчас все верещагинские работы, включая рисунки, перевезли на Крымский Вал, где к третьяковской коллекции добавили экспонаты ещё почти двух десятков музеев, в том числе одного зарубежного, из Баку. Отличное собрание мастера есть и в Украине, еще недавно бывшей постоянным участником выставок в России. Зато свои экспонаты прислали «гранды» обеих столиц: Русский музей и Исторический, Кунсткамера и Эрмитаж. Редкие картины, десятки лет не виданные публикой, доставили из региональных художественных музеев и частных собраний. Масштабная панорама в новом свете показал творчество классика.

Совершенно особенная манера Верещагина близка сегодняшним видам искусства: в ней есть черты репортажа, даже фото- и кинохроники. Подчас его картины предвещают другой киножанр – триллер. И тут он, как ни парадоксально, наследник академистов первой половины XIX века. Вспомним в Русском музее «Последний день Помпеи» Карла Брюллова или «Медный змий» Федора Бруни. А в Париже, где художник провел много лет, он видел и другие гигантские картины с десятками персонажей: «Коронование Наполеона I» Давида, «Битва при Назарете» Гро, «Хиосская резня» Жерико. Гуманистический пафос постепенно вытеснял прославление военных побед.

В ту эпоху батальный жанр сильно менялся под воздействием фотографии, усилившей достоверность изображения, а с другой стороны, продолжал служить пропаганде. Не сомневаясь в правом деле русской армии, покорявшей Среднюю Азию (тогда – Туркестан) и освобождавшей Балканы, где от турецкого ига страдали братья-славяне, художник осуждал жестокость и пролитие крови. Свои послания против войны, подкрепленные живыми правдивыми свидетельствами, Верещагин оформлял как документальные циклы. Создавая целые серии картин, он последовательно воспроизводил этапы военной кампании, детально фиксируя не только успехи, но и поражения, и жертвы. Зритель, возможно, не сразу заметит отрубленные головы русских солдат на фоне толпы ликующих врагов («Представляют трофеи», «Торжествуют»)… Словно репортер или режиссёр, ставящий триллер или сагу, мастер включал в свои полотна бесчисленные персонажи, причём с обеих сторон.

Многих шокировало творчество Верещагина, но он настаивал на суровой правде. Переживал, что картины запрещают, но не желал меняться в угоду власти. Время закрепило за ним статус классика, но, как знать, сколь резкая критика, если не травля, могла бы сегодня обрушиться на художника за «кровавые» полотна?

Подлинная резная дверь средневекового Востока (XV век) из мавзолея Гур-Эмир, теперь хранимая Эрмитажем. А мозаичная панель с надписью прежде украшала усыпальницу Тимура.

****

Путь Верещагина к живописи не был прямым, он не находил поддержки в своей семье столбовых дворян. В XIX веке профессия живописца или скульптора вовсе не считалась престижной. Отец и слышать не хотел о таком занятии, лишил сына денежного пособия: он должен был стать кадровым военным, к чему готовился с детства. Однако еще гардемарином он начал посещать классы Императорской академии художеств, а едва окончив Морской кадетский корпус, сразу подал в отставку и поступил в академию. Впрочем, не успев окончить её, он уехал в кавказское путешествие, где изучал старинные строения и обычаи, а затем в Париж. Три года учился у модного тогда Леона Жерома, главного авторитета в живописи ориентализма, и поразил того категорическим отказом копировать картины в Лувре. А в 23 года дерзкий россиянин дебютировал на парижском Салоне с рисунками на сюжеты, привезенные из новой поездки на Кавказ.

«Торжествуют» — одна из центральных картин Туркестанской серии (1872, ГТГ)

Но в 1867 году – резкий поворот: Верещагин добился места военного художника в штабе генерала фон Кауфмана, командующего Туркестанским военным округом. Мастер признавался: поехал в Азию, чтобы «узнать, что такое истинная война». Из Туркестана он привез множество зарисовок, по которым в Мюнхене создаст знаменитые полотна «Туркестанской серии»: и «Апофеоз войны», и «Двери Тамерлана», и «Смертельно раненый», а также пейзажи и изображения местных жителей. В багаже начинающего живописца – еще и Георгиевский крест, военный опыт и постоянные темы: сражения, Восток, этнография, история.

В экспозицию вошла резная деревянная опора для шатра – среднеазиатская ора 16 века из Российского музея этнографии (С.-Пб)

В страстных рассказах о военных событиях в Азии, коим стал очевидцем, художник доходит до философских обобщений. На выставке есть этюды, созданные в Западном Китае, где после подавления восстания уйгуров Верещагин увидел реальные горы черепов. Там он задумал свой шедевр – «Апофеоз». Однако вот какова надпись на раме этой иконы пацифизма: «Посвящается всем великим завоевателям – прошедшим, настоящим и будущим». Это ставит её вне контекста летописи русской колонизации Азии с прославлением русских же побед.

Такие обобщения вкупе с объективностью показа трагедии вызвали гнев императора и членов семьи Романовых. С выставки в Петербурге сняли несколько картин – автор сейчас же их бросил в огонь. А в вопросе о приобретении своей живописи он получил августейший отказ. Но смирение – не для Верещагина. В смелости, гордости, твёрдости убеждений ему не было равных.

«Художник-герой», – позже напишет о легендарном коллеге Михаил Нестеров. Верещагин не только стремился увидеть битвы, но и сам участвовал в обороне Самаркандской цитадели, в боях на Балканах. Недаром солдаты прозвали его: Выручагин. Полная сражений жизнь завершится героической гибелью во время Русско-японской войны на борту эскадренного броненосца «Петропавловск». С затонувшего после подрыва на мине флагмана Тихоокеанской эскадры подоспевшие моряки спасли 80 человек, включая двоюродного брата Николая II, но художник Верещагин и его давний друг адмирал Макаров так и не были найдены в водах гавани Порт-Артура.

Продолжение следует…

Фото Сергея Бирюкова

Все права защищены. Копирование запрещено.

Пока нет комментариев