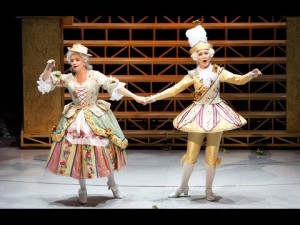

Идет второй акт оперы Петра Ильича Чайковского «Пиковая дама». В радостной и пышной обстановке бала в доме екатерининского вельможи разыгрывается драма: Сурин и Чекалинский решают «подразнить» Германа, Лиза с холодностью выслушивает излияния нелюбимого жениха Елецкого и передает любовную записку Герману… И вдруг распорядитель торжества, словно останавливая действие, возвещает: «Хозяин просит дорогих гостей прослушать пастораль под титлом «Искренность пастушки». Последующая пасторальная сцена именуется интермедией.

Идет второй акт оперы Петра Ильича Чайковского «Пиковая дама». В радостной и пышной обстановке бала в доме екатерининского вельможи разыгрывается драма: Сурин и Чекалинский решают «подразнить» Германа, Лиза с холодностью выслушивает излияния нелюбимого жениха Елецкого и передает любовную записку Герману… И вдруг распорядитель торжества, словно останавливая действие, возвещает: «Хозяин просит дорогих гостей прослушать пастораль под титлом «Искренность пастушки». Последующая пасторальная сцена именуется интермедией.

Слово «интермедия» означает «находящаяся посреди» или «промежуточная». Вводя ее в «Пиковую даму», Чайковский следовал старинной оперной традиции – правда, опера в XIX столетии уже была другой, и ему все-таки пришлось определенным образом вписать интермедию в сюжет (она представлена, как спектакль, разыгранный на балу по ходу действия), а когда-то таких допущений не требовалось. В сущности, интермедия старше оперного жанра – еще в конце XV столетия (более чем за сто лет до премьеры первой оперы) в Италии, когда ставились комедии, между их актами разыгрывались небольшие постановки – как правило, на мифологические сюжеты, и назывались они интермедиями.

Вы видите не полный текст статьи. Оформите подписку, чтобы увидеть материал целиком.

Вы можете прочитать текст не оформляя подписку. Оплатите доступ к материалу на одни сутки.

Пока нет комментариев