«Волшебную флейту» в Геликон-опере разыграли, как треш-аттракцион, но спели, как конфетку

Всякая опера для ставящего ее театра – квест, но «Волшебная флейта» – квест особой хитрости. Надо а) перещеголять придумщиков сценических чудес, которые до тебя упражнялись на этом поле двести с лишним лет, и б) с хрустальной чистотой передать моцартовскую музыку, яснее и хрупче которой нет в мире. Геликон-опера прошла оба испытания, причем второе (что для музыкального театра все-таки главное) – с особой честью.

Куда только не отправляли героев загадочной сказки Моцарта создатели спектаклей – от древнего Египта до межпланетной станции. Но с идеей режиссера Ильи Ильина забросить их в ночной Луна-парк, аттракционы которого в это время начинают жить особой тайной жизнью, сталкиваться еще не приходилось. Если и днем-то в таком месте немного улетаешь из реальности, то с наступлением мрака ориентиры вовсе теряются. И проползающий по спирали поезд американских горок можно принять за злобного змея, автомат по продаже чипсов – за замок Царицы ночи, а в светящейся карусели увидеть дворец мага Зарастро.

Нарочитая аляповатость либретто, придуманного знаменитым венским «театральным магом» Шиканедером (уж не с себя ли он писал доброго шарлатана Зарастро?), в принципе оправдывает почти любую сценическую странность. И поначалу мне показалось, что постановщики пошли именно по этой линии – нагромождения максимальной нелепицы и некрасивости: все-де оправдает прекрасная музыка Моцарта. Фантастические герои – Папагено с Папагеной, три дамы, три мальчика – словно слеплены художницей по костюмам, постмодернисткой Сашей Фроловой из разноцветных драже и недососанных леденцов разной степени уродства. Уродом-спрутом о двадцати, не меньше, щупальцах, выпрыгивает из своего замка-бачка Царица ночи (или Королева – в программке почему-то так. Спасибо, что не фея). Впрочем, и она, и Зарастро, сперва завинченный в помпезный скафандр межгалактического полководца, потом, в не столь публичной обстановке, скидывают лишние устрашающие аксессуары и выглядят почти (Королева в эффектном черно-желтом платье) или совсем (Зарастро в уютной золотистой пижаме) человечно.

А Памино и Тамина исходно предстают как обыкновенные парень и девушка, для которых, собственно, и разыгрывается все феерическое представление. Точнее, его РАЗЫГРЫВАЮТ затейники – Королева с Зарастро, – а когда дело сделано, мнимо-непримиримые враги, трогательно взявшись за руки, тикают с простецким чемоданом, в котором, наверное, и запрятан их нехитрый магический реквизит для подобных уличных представлений.

Балаганный сюжет, конечно, оправдывает балаганный стиль, неплохо осовремененный переводчицей словесных диалогов Мариной Скалкиной: «Мелодиями сыт не будешь», «Мой господин, Царицу (все-таки Царицу? – С.Б.) не карай, такой уж у нее характер скверный». К месту и шутовское пародирование «высоких» оперных сюжетов вроде «Лоэнгрина» (явление Королевы на резиновом лебеде) или «Парсифаля» (шествие героев по карусели, напоминающее сакральный переход в третьем действии «Парсифаля»), или аллюзия на черняковского «Руслана и Людмилу» в Большом театре, где судьбу героев решают между собой Финн и Наина. Хотя иногда дурновкусное комикование все же резало глаз, как, например, сомнительные колебательные движения героев на надувных карусельных зверях. И почему, если флейта в руках Тамино осталась флейтой, то колокольчики Папагено приобрели вид кубика Рубика?

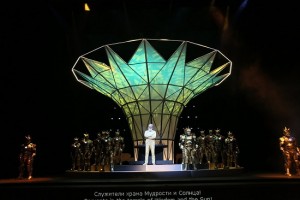

Вообще спектакль, как показалось, визуально эволюционирует от нелепицы к хорошей пространственной выстроенности – например, в сценах, где в центре галактический владыка, а фланги занимает поделенное на две части воинство Зарастровых киборгов, которые окружают Тамино и Памину. Такая структурность не удивительна – ответственность за сценографию взял на себя, в дуэте с художницей Агнией Стерлиговой, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Мудрый во всех отношениях жест Геликон-оперы! Никогда бы ей не бывать в нынешнем роскошном (куда там балаганному магу Зарастро) дворце на Большой Никитской без поддержки московского правительства.

Но повторю, главное – не зрелищные чудеса (впрочем, важные особенно для сокращенной детской версии, которая тоже поставлена в Геликоне), а музыкальное исполнение. Здесь я должен выразить прежде всего восхищение работой дирижера-постановщика Валерия Кирьянова. Слышу уже не первый его спектакль, и от партитуры к партитуре мое уважение к маэстро растет. Если в «Золотом петушке» он «всего лишь» бережно воспроизвел концепцию, которую выстроил музыкальный руководитель постановки Владимир Федосеев, то в «Волшебной флейте» прекрасно переданный моцартовский дух (притом без глупых крайностей так называемого аутентизма) – целиком его заслуга. Начиная с увертюры, с ее идеальной графикой струнных и молекулярно чистой гармонией духовых. Вполне могут держать конкуренцию с самыми знаменитыми специалистами по моцартовскому вокалу Давид Посулихин (Тамино) с его великолепно смоделированной немецкой округлостью тенора, и Елена Епихина (Памина), чей голос и крепок, и лирически проникновенен (только в одной из арий – видно, тяжесть Зарастровых испытаний сказалась – исполнительница немного сбилась с интонации). Хорош комический тенор Василия Ефимова – мелкого космического злодея Моностатоса, бас Алексея Егорова и тенор Виталия Фомина (два жреца)… Чуть бы прибавить техники Майе Барковской (Папагена), чтобы их знаменитый дуэт «Па-па-па» с Папагено (харизматичный Максим Перебейнос) прозвучал в темпе настоящего престо, а не вяловатого аллегретто. Мило фальшивили три мальчика, но критиковать детей, да простят меня фанатичные опероманы, мне недостает мужества…

Что же до Александра Киселева (Зарастро) и Эльвины Муллиной (Царица-Королева ночи), они оба справились со своими партиями без срывов, но магу не хватило мощи низких басовых нот, а волшебнице – легкости попадания на предельные колоратурные верха: она была точна, но все делала с небольшой опаской и оттого робко-тихо.

Несмотря на это, аудитория к концу так раскочегарилась, что под финальный марш сил добра хлопала в такт, будто на концерте Газманова или Валерии. Хоть и не очень это по канонам классического оперного поведения, но, зная традиции нашего зрителя, можно ли представить себе больший от него комплимент? В конце концов и сам Моцарт в своем XVIII веке не всегда появлялся на публике в чинном парике.

фото — Ирина Шымчак

Все права защищены. Копирование запрещено.

Пока нет комментариев