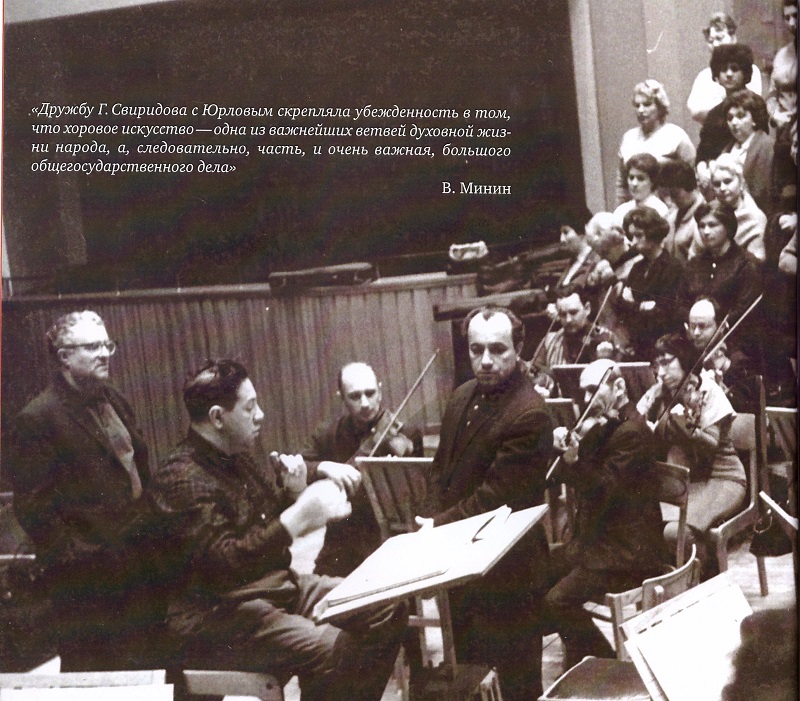

Из старых совместных фотографий.

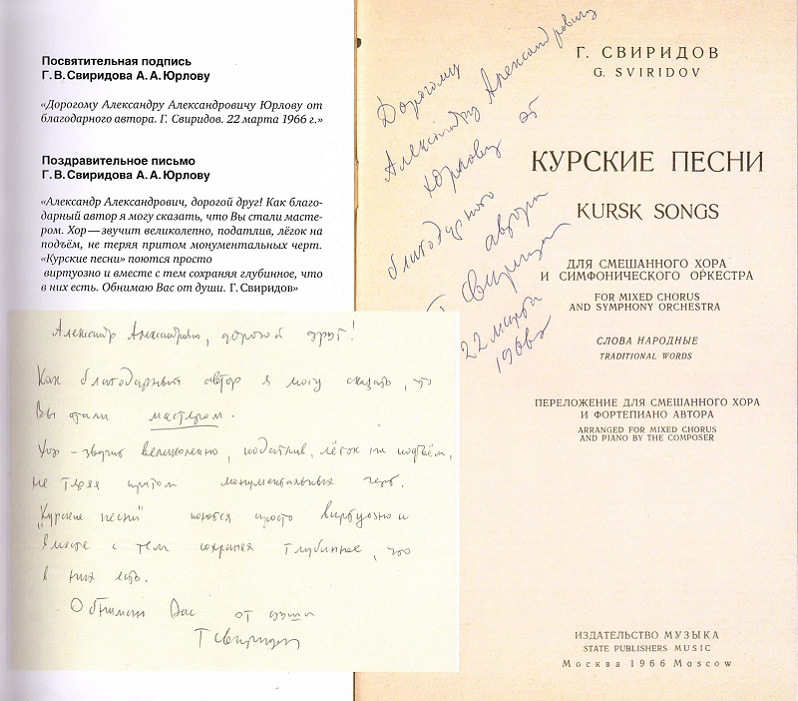

Перед Вами несколько фотографий, на которых Георгий Свиридов запечатлен в работе с разными дирижерами. Еще совсем молодой рядом с Александром Юрловым, возможно, на репетиции «Патетической оратории», так как перед Юрловым – оркестр. Следующее изображение – свидетельство благодарности композитора: письмо Свиридова Юрлову, и подаренные ноты «Курских песен» с автографом.

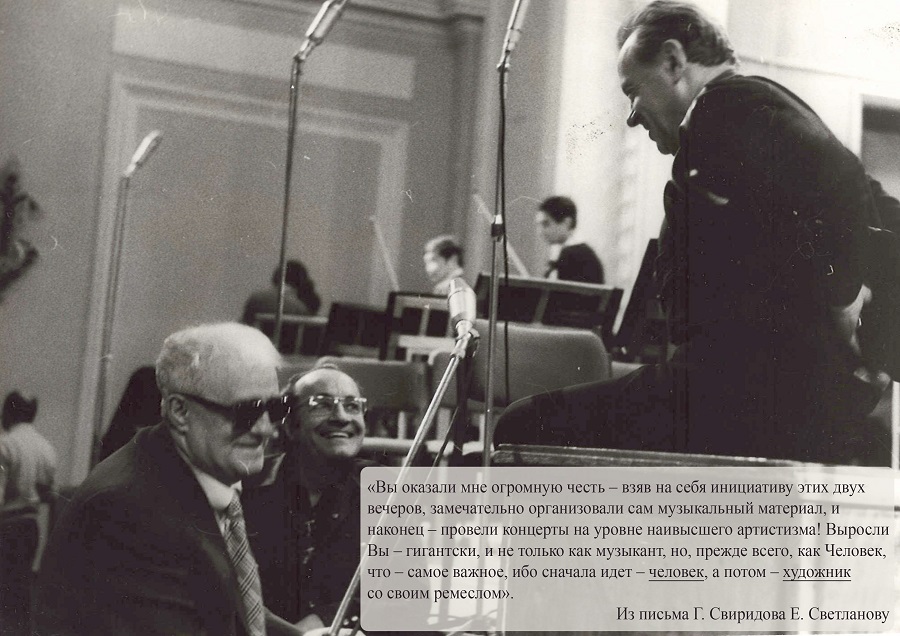

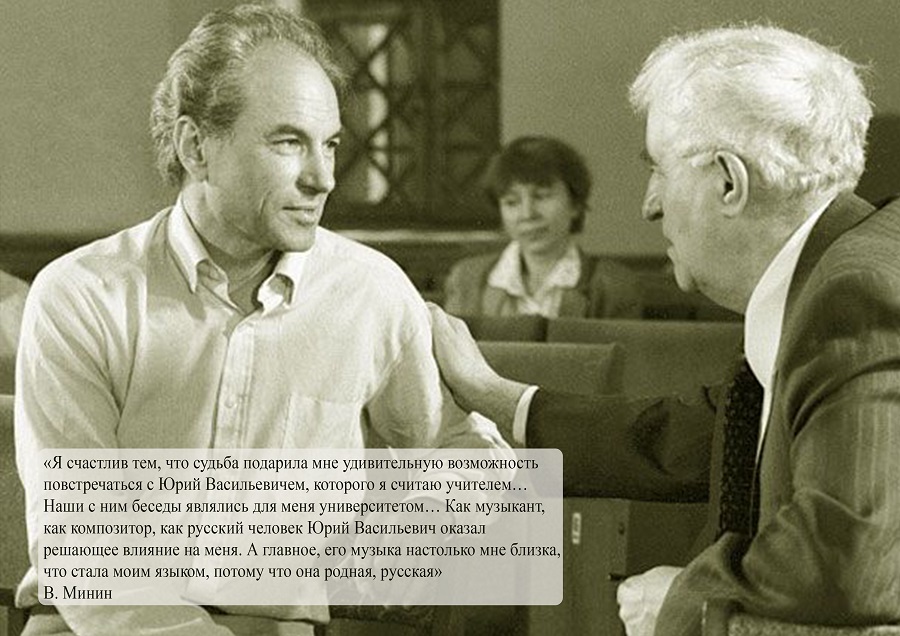

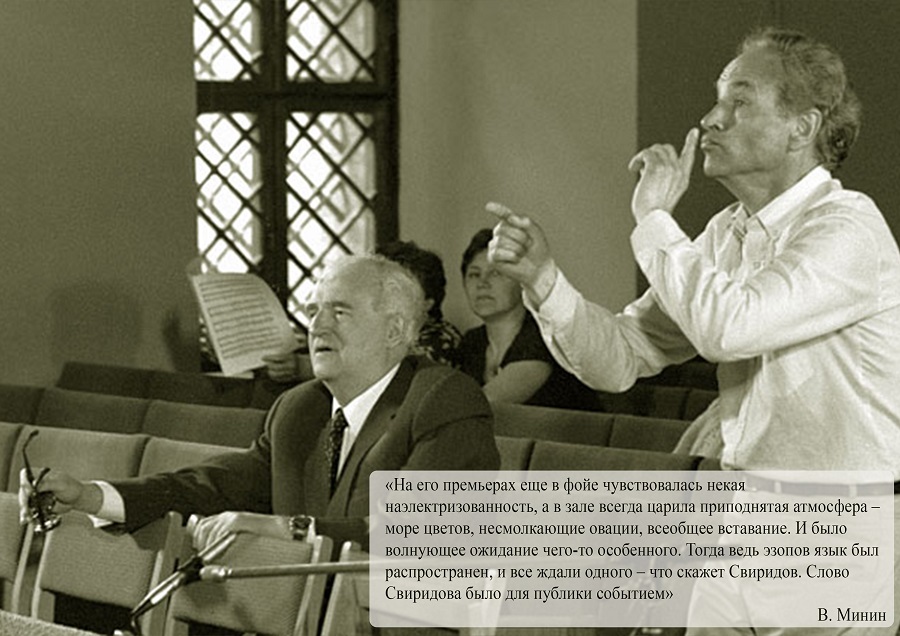

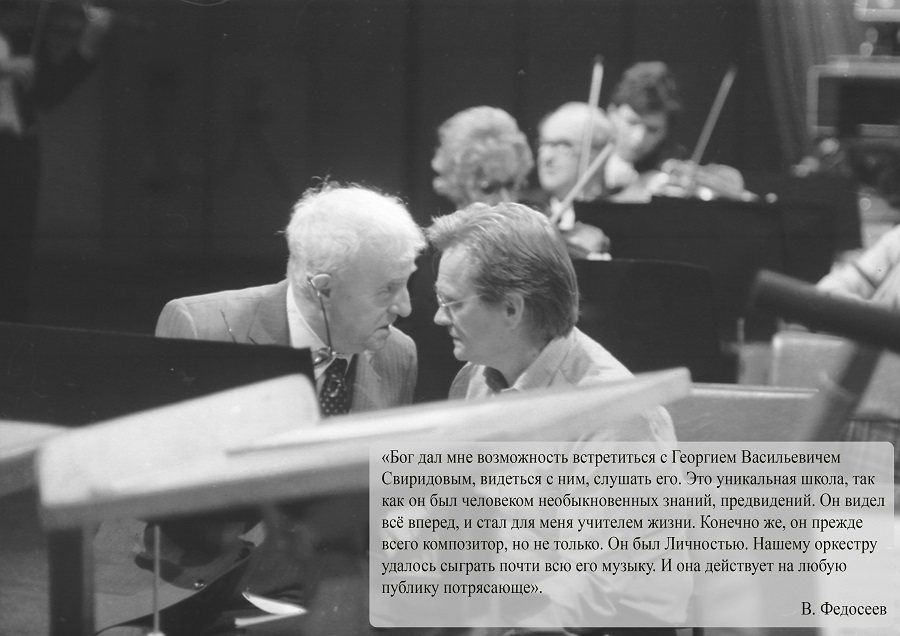

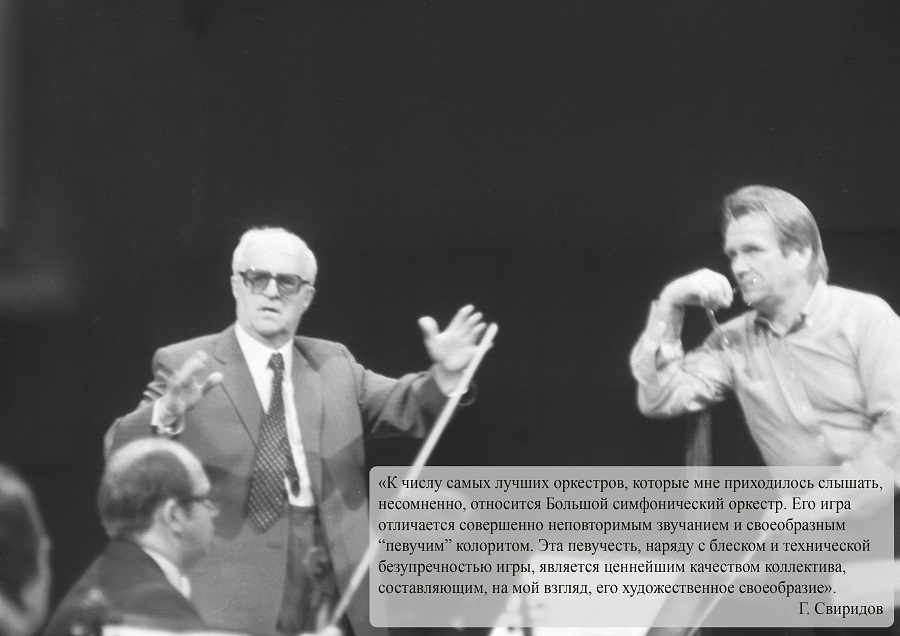

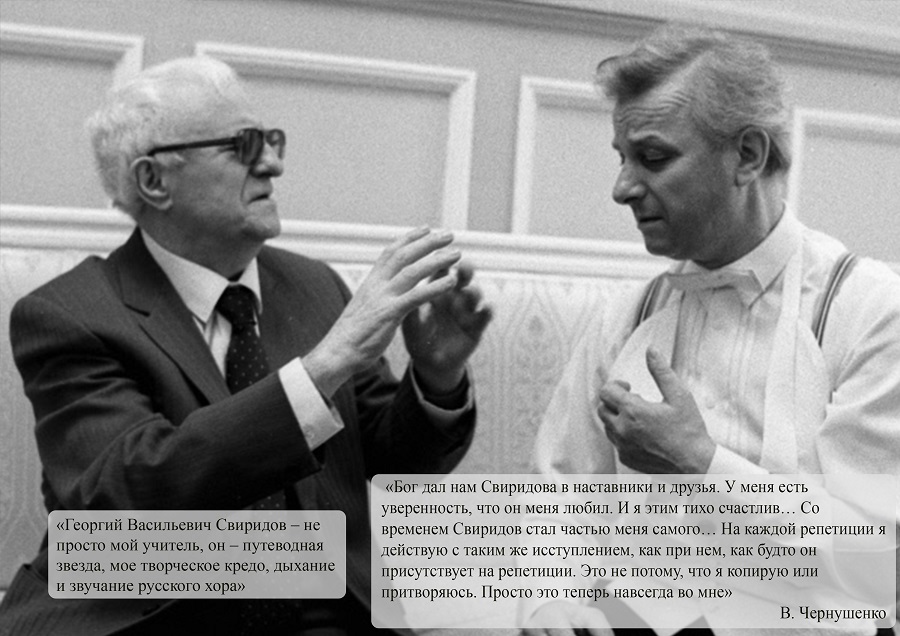

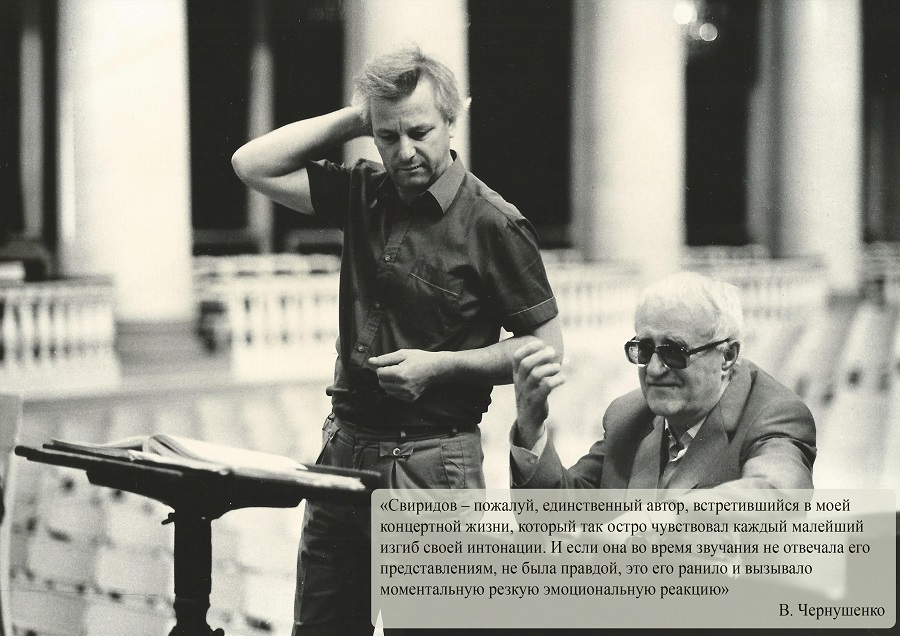

На остальных фотографиях – Свиридов уже признанный известный композитор, каждое новое сочинение которого – событие. И исполнители его музыки: хоровые и оркестровые дирижеры – Евгений Светланов, Владимир Минин, Владимир Федосеев, а в самые последние годы – Владислав Чернушенко и Станислав Гусев.

Когда Свиридов приехал учиться в Ленинград и оказался общежитии Первого музыкального техникума, в огромной комнате на 15-20 человек, над ним посмеивались с той или иной степенью жестокости почти все студенты-музыканты, ведь он был единственным композитором среди них. Им думалось, что в их среде не может быть тех, кто создает новую музыку. Не может быть Баха или Моцарта.

Конечно, настоящий композитор – он всегда немного не такой как все. Он должен быть надо всеми, потому что сама природа не оставляет ему выбора, наделяя больше, чем остальных.

Но парадокс заключается в том, что как исполнители не могут обойтись без новой музыки, потому что ее неисполнение лишает их возможности обрести подлинный профессионализм, так и композитор станет композитором в полном смысле слова только тогда, когда его музыка зазвучит, когда ее пропустят через себя другие – певцы, пианисты, оркестранты. И то, как она прозвучит, какое произведет впечатление полностью зависит от мастерства, таланта и интеллекта последних.

Свиридов нередко сам выступал интерпретатором своей фортепианной и камерно-вокальной музыки (кстати, особенно поначалу, далеко не всегда удачно – об этом писал Мясковский после прослушивания романсов на стихи Лермонтова в исполнении автора в Союзе композиторов). Но в случае с симфоническими и хоровыми произведениями ему было некуда деваться, приходилось искать дирижеров, которые не только смогли бы воплотить их в жизнь, но и стали бы единомышленниками в его исканиях новых путей музыкального искусства.

Совместную работу композитора и дирижера в полном смысле можно было назвать сотворчеством, и тот, кто бывал на свиридовских репетициях вряд ли сможет их забыть. Насколько изнуряющими, дотошно-кропотливыми они были. Но в то же время давали возможность услышать его «ушами». Ведь за кажущейся простотой свиридовской музыки стоит вся его личность, все его знания, жизненные впечатления, широчайший кругозор, наконец, мощно проживающий свою эпоху гений. И даже крохотная фраза в исполнении чуть хрипловатого ЕГО голоса звучала откровением.

И так из раза в раз в репетициях шел непрерывный поиск идеального, доступного лишь внутреннему слуху Свиридова звучания, а иногда что-то в ходе работы заставляло и его самого задумываться о точности нотной записи, порой забирать ноты для последующей переделки. Бывал он бескомпромиссно жесток, порой даже груб, если что-то выходило не так, как было нужно ему, но и не было предела его удовольствию и благодарности, если удавалось отыскать нужную ауру звучности.

Не каждый был способен выдержать. Пожертвовать авторитетом перед артистами, смочь услышать это стремящееся к идеалу целое. А ведь для дирижера важно еще и уметь заразить, повести за собой своих артистов – певцов и оркестрантов.

Первым, кто смог, кто горел идеей возрождения русского хорового искусства, кто вообще, наверное, ничего в искусстве не боялся, был Александр Юрлов. Человек невероятной энергии, постоянных новых устремлений, постоянного поиска. Возможно, именно благодаря ему и существованию возрожденной им капеллы в творчестве Свиридова вообще расцвел открытый им жанр хора без сопровождения. Услышав в интерпретации «юрловцев» свои «Пять хоров», почувствовав, что они смотрят с Юрловым «в одну сторону», все свои последующие хоровые сочинения, вплоть до смерти дирижера Свиридов доверял только ему. В содружестве Свиридова и Юрлова увидели свет «Курские песни», «Деревянная Русь», «Снег идет», «Весенняя кантата», «Три миниатюры», «Два хора на слова С. Есенина», музыка к трагедии А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». А в 1966 году капелла уже без своего великого наставника, под управлением Ю. Ухова исполнила свиридовский «Концерт памяти А. Юрлова».

«Маленький триптих», «Поэму памяти С. Есенина», «Деревянную Русь», «Песню о Ленине» в годы обретения Свиридовым собственного самобытного пути в музыке впервые исполнил с оркестром молодой Евгений Светланов. То, что предназначалось для хора и оркестра было сделано совместно с капеллой Юрлова. С ними же дирижер не раз работал и в более поздние годы, к которым и относятся две представленные фотографии. Эти снимки вместе со свиридовскими рабочими репетиционными партитурами хранятся в библиотеке капеллы по сей день.

После смерти Юрлова и до середины 90-х годов исполнителем почти всех хоровых сочинений Свиридова становится Владимир Минин и его Московский государственный камерный хор. Под его управлением впервые звучит «Пушкинский венок», «Лапотный мужик», «Ладога», «Песни безвременья». На блоковских «Ночных облаках» стоит посвящение дирижеру. И сам Московский камерный хор, хор студентов Гнесинского института, по свидетельству Минина, получает статус самостоятельного коллектива именно благодаря Свиридову, тогда председателю Союза композиторов СССР. В мощном большом хоре Юрлова композитора влекли и акустические эксперименты дирижера, и чуткость перфекциониста в работе с хоровыми голосами, и вселенские масштабы его замыслов, когда «Патетическую ораторию» исполняли стадионы сводных хоров. В хоре Минина, молодом коллективе, обладающем юношеской непосредственностью и свежестью, ему также близко было отсутствие академичности, предвзятости, естественность поведения на сцене, проникновенность интонации. Хотя репетиционный процесс, как вспоминал Минин, всегда был заключением компромисса в сторону композитора или дирижера.

Поклонником и пропагандистом музыки Свиридова стал дирижер Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения, а в последствии Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского Владимир Федосеев. Именно в его записи чаще всего звучит сейчас знаменитая «Метель», сюита из музыки к кинофильму «Время вперед!». Даже по этим двум снимкам видно, сто Свиридов был не из тех композиторов, кто был способен отсиживаться на задних рядах зрительного зала и смиренно принимать дирижерскую версию. Он – весь в репетиции.

Свое последнее сочинение, «Песнопения и молитвы», в котором Свиридов обращается не к светской, но к литургической поэзии, в котором воплощает всю свою душевную боль и поиски спасения для России – словно музыкой своей молится о ее спасении, – это сочинение он доверяет подготовить к премьере руководителю Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Владиславу Чернушенко, тонкому, честному, глубоко проникающему в суть дирижеру. В процессе их совместной работы постоянно шел поиск нужного количества и последовательности номеров, музыки было много, она все время выходила за пределы единого концертного цикла. Исполнители до сих пор нередко варьируют его наполнение. Свиридов как-то сказал Чернушенко: «Когда я писал эту музыку, я чувствовал, что как бы перешагнул пространство и время и оказался там, около Христа». Сказал именно тому, кому нужно было.

Последнее фото – отличается от остальных своим цветом. Это уже конец ХХ-го века. На нем – музыканты капеллы им. Юрлова и их новый руководитель, Станислав Дмитриевич Гусев. 1996-й год. И Свиридов здесь с ними – после концерта капеллы, на котором звучала его музыка. Музыка Свиридова стала вехой в истории этого коллектива. Он возрождался, креп, обретал истинное мастерство в исполнении его музыки, а Свиридов хотел писать все больше и больше, зная, что есть такие музыканты и такой дирижер, способный пойти за его даже самыми неожиданными и смелыми замыслами. Его музыка и сейчас часто звучит в концертах капеллы, а каждую осень проходит фестиваль «Любовь святая», посвященный Юрлову и Свиридову. Его название – по имени одного из хоров к спектаклю Малого театра «Царь Федор Иоаннович». И еще неизвестно, состоялся бы сам спектакль, не будь в нем музыки Свиридова, также написанной исключительно для Юрлова.

Также «вырос» на Свиридове и хор Минина…

Так вот и существуют в постоянных непростых, но всегда творческих взаимоотношениях великая музыка и великие музыканты и, наверное, только их содружество и взаимообогащение способно открывать новые страницы в мировой истории искусства.

В представленную галерею вошли, конечно, не все, но, по крайней мере ведущие дирижеры-исполнители музыки Свиридова. Хотя с его музыкой работали очень и очень многие, в том числе и А. Свешников, Н. Рахлин, К. Кондрашин.

Фотографии Юрлова и Свиридова взяты из буклета капеллы России им. А. Юрлова, посвященного 90-летию со дня рождения дирижера. Совместные фотографии Г. Свиридова с Е. Светлановым и С. Гусевым предоставлены библиотекой капеллы им. Юрлова. Фотографии с В. Федосеевым – музеем детской школы искусств им. Г. Свиридова города Балашихи. Фотографии с В. Мининым и В. Чернушенко взяты из интернет-источников.

Копирование запрещено.

Пока нет комментариев