О проекте «Кантаты lab. Сценические опыты» на сцене Бетховенского зала Большого театра 23 и 25 мая 2018.

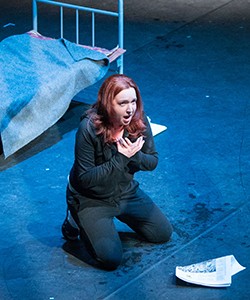

История одной ошибки.

Влюбленная — Руслана Коваль.

Отчаявшийся — Вадим Волков.

Доктор — Кирилл Корнейчук.

Фото Павла Рычкова / Большой театр.

В большинстве театров, где существует малая сцена, она используется для экспериментальных, спорных постановок. Редким исключением из этого правила был до сих пор Большой театр: шумным, вызывающим яростные дискуссии в прессе и культурном сообществе спектаклям, таким как «Князь Игорь» или «Нуреев», предоставлялся главный зал, а на камерной сцене шли великолепные, но вполне традиционные концерты, тогда как именно ее логично было бы предоставить для смелых новаций и безумных экспериментов. Дело ведь не в том, чтобы «спрятать» такие опыты от широкой публики, а в том, чтобы их результаты могли быть художественно осмыслены без оглядки на конъюнктурные тенденции, без влияния истеричных витий как ретроградного, так и ультраавангардистского толка, чего невозможно избежать, когда речь заходит о главной сцене главного театра страны.

И вот свершилось: 23 мая в Бетховенском зале был представлен проект под названием «Кантаты lab. Сценические опыты». И пусть, уважаемый читатель, отсутствие шумихи не введет вас в заблуждение: как художественное событие это представление сто́ит многих сенсационных перформансов.

Первые два слова в названии программы в пояснениях не нуждаются: прозвучали кантаты, цепочкой связавшие барокко начала XVIII века с бельканто начала века следующего, а дополнение lab подчеркнуло лабораторный, экспериментальный, характер проекта. Уточнение же «Сценические опыты» очертило его границы: новации коснулись лишь театральной стороны дела, в музыкальном же смысле все звучало вполне аутентично. Последнее обстоятельство было обеспечено за счет приглашения в качестве педагога-репетитора крупнейшего специалиста по музыке барокко, причем, не теоретика, а концертирующего певца — известного контратенора Фабиана Шофрина.

Помимо участников Молодежной оперной программы театра (что естественно) свою лепту в проект внесли молодые драматические актеры и режиссеры — «кудряшовцы» и «брусникинцы» — ученики Олега Кудряшова (ГИТИС) и Дмитрия Брусникина (Школа-студия МХАТ). (Чтобы не отягощать рассказ, список исполнителей — в конце статьи.)

Прощание / Da capo.

Она — Анастасия Барун.

Он (Призрак) — Виктория Каркачева.

Фото Дамира Юсупова/ Большой театр.

Идея состояла в создании мини-спектаклей, каждый — на музыку одной или двух кантат, не напрямую иллюстрирующих содержание и даже не воспроизводящих их сюжетно, а перекликающихся с ними эмоционально. Поэтому бессмысленно было бы выводить перевод текста в виде титров. Впрочем, общие рассуждения мало что объяснят, перейдем лучше к конкретному рассказу о том, что́ предстало нашим зрению и слуху.

«История одной ошибки» — спектакль по двум кантатам Антонио Вивальди, представляющим собой ламентации брошенного возлюбленного. Перед нами проходят трое страдающих влюбленных (две девушки и один юноша с почти женским голосом). Изменение пола героя/героинь объясняет название пьесы: очевидно, ошибка состоит в том, что они отдались возлюбленным (а может быть, одному и тому же), а те их бросили. Мир, безразличный к их горю, показан в виде инсталляций, в частности, превративших барельефные псевдобалкончики, украшающие задник Бетховенского зала, в настоящие балконы, через «открытые двери» которых видно, что́ творится по ту сторону стены. Действие происходит в парикмахерской. Ее безмолвный хозяин (почему-то обозначенный в программке как врач) олицетворяет безжалостное общественное мнение, манипулируя большим зеркалом, в котором героини видят себя и своих возлюбленных. В кармане его белого халата — ножницы, которыми можно и волосы остричь, и… Впрочем, до чего-то более грозного дело не доходит: влюбленные сами изводят себя так, что никакие лезвия уже не нужны. Они извиваются в кресле, встают на него, метания по сцене сменяются плавной заторможенностью, а бесстрастный свидетель их страданий то отодвинет зеркало прочь, то придвинет его к самому лицу.

Кантаты Томмазо Альбинони посвящены верности и разлуке. Миниатюра «Прощание», в которой они звучат, рассказывает о том, как Она пытается забыть Его. Решено это довольно остроумно: память — это шкаф, из которого Она пытается переложить в картонные коробки (вместилище того, что следует забыть) различные артефакты из прошлой жизни: чашку, фляжку, засохшую веточку. Но Он не дает себя забыть — выходит призраком из памяти-шкафа и принимается возвращать эти вещи обратно на полки. И даже то, что новый Друг (пианист) пытается занять Его место, вручив Ей розу, не помогает. Однако во втором акте этого мини-спектакля Он, как бы согласившись исчезнуть, сам начинает паковать «коробки забвения» и даже помогает прятать их в недра все того же шкафа. Казалось бы, Она избавилась от прошлого и может соединиться с Другом? Так, да не совсем: уходя, Призрак все же прихватывает с собой одну коробочку, чтобы в будущем снова возникнуть в Ее сознании.

Где выход? Ассистент 1 — Утарида Мирзамова. Ассистент 2 — Вадим Волков. Создание — Тамуна Гочашвили. Фото Дамира Юсупова / Большой театр.

Далее – Георг Фридрих Гендель. Тема первой кантаты — счастье беззаботности, а второй — мечта о полете и история Икара и Дедала. Вот как это преобразилось в миниатюре «Где выход?» На помосте лежит тело некоего существа, называемого Создание. Ассистенты Ученого подключают к нему провода, а их шеф щелчком пальцев то оживляет гомункулуса, то снова отключает его, после чего тело безжизненно рушится. Когда же исследователи отворачиваются для обсуждения результатов своих опытов, Создание судорожными движениями обрывает проводки и оживает уже собственной жизнью. Под изумленными взглядами демиургов оно обращается к залу (по-русски!): «Где здесь выход?» — и уходит. На свободу.

И еще Гендель. «Мессия», как нетрудно догадаться, рассказывает о том, кто поведет за собой народы, а вторая кантата посвящена попытке влюбленной вернуть любимого из царства мертвых, тогда как он бежит от нее. Сценический вариант под названием «Весомые аргументы» рассказывает о… борьбе с избыточным весом. Некий Гуру — мускулистый красавец — проводит занятия с желающими похудеть. Тут и неуклюжие попытки пузатых адептов подражать ему, и пародия на гипнотические приемы — все это весьма забавно. Но вот появляется некая женщина, разыскивающая пропавшего толстяка-сына и надеющаяся найти его в этой группе. Выясняется, что ее сын — сам Гуру, покончивший с чревоугодием и взявшийся за свое здоровье. Дело заканчивается застольем, которое устраивает для всех Мать, причем и ее сын присоединяется к пирующим.

Во втором отделении были инсценированы более конкретные истории, благодаря чему мини-оперы назывались так же, как лежащие в их основе кантаты.

«Ариадна на Наксосе» Йозефа Гайдна — монолог девушки, брошенной мужем (Тесеем). Наша Ариадна, вполне современная девушка, ждет любимого, недоумевая, почему тот даже не звонит. По ходу дела она занимается макияжем, переодевается и так далее. Наконец, не выдержав, берет телефон и сама набирает номер. Раздавшийся звук мобильника показывает, что муж, уходя, просто забыл его. Все разрешилось так просто! Однако радость длится недолго: Ариадна заглядывает в телефон и убеждается в том, что любимый ей не верен. Тут-то и происходит взрыв ярости — главная тема арии. У Гайдна Ариадна призывает богов покарать неверного — в нашем варианте готова мстить сама: приготовив оружие в виде вязальной спицы, она ложится в постель в ожидании изменника. Раздается звонок в дверь, и свет гаснет в преддверии трагедии…

Весомые аргументы.

Гуру — Александр Уткин.

Адепты — Лариса Кокоева, Ростислав Лаврентьев, Артем Волобуев.

Фото Павла Рычкова / Большой театр.

Продолжение сюжета — в «Вакхе и Ариадне» Томаса Арна. Кантата рассказывает о том, как бог виноделия и веселья своими вакхическими средствами утешает брошенную Тесеем царевну. Эта, в сущности, гедоническая история обрела весьма мрачное воплощение: Ариадна, как показала предыдущая сцена, оказалась девушкой более решительной, чем в мифе, а реальный Бахус, решивший воспользоваться ее слабостью, в отличие от прототипа-олимпийца, не был бессмертным. Мы видим жуткую картину: в знакомой нам комнате на кровати, рядом с окровавленным трупом, сидит впавшая в беспамятство Ариадна, тоже вся в крови. Место преступления изучают следователь и эксперт-криминалист, а в кресле, накрыв лицо шляпой, дремлет Силен — не то циничный свидетель трагедии, не то матерый папарацци, на которого, очевидно, подобные картины уже не производят впечатления. Появившиеся журналисты будят спящего, и тот начинает на камеру рассказ, которым, собственно, и является текст кантаты. Вся эта сцена решена в стиле черного юмора.

Наконец последняя кантата — «Жанна Д’Арк» Джоаккино Россини. Монолог Орлеанской девы, в котором она описывает свою славную жизнь, перенесен в тюремную камеру. Единственным слушателем (помимо зрителей, разумеется) оказывается тюремщик. Почти не обращая внимания на слова заключенной, он предлагает ей вина, а когда она выплескивает на него кружку, обливает ее в ответ водой, в конце же предлагает ей пистолет — как способ избежать мучительной казни.

Судите сами, насколько описанные сюжеты перекликаются с содержанием кантат. Впрочем, совершенно очевидно, что задача соответствия и не ставилась.

Перейдем теперь к исполнению. Надо сказать, что участники Молодежной программы — не ученики в обычном смысле слова. Это высокопрофессиональные состоявшиеся оперные певцы, получившие возможность отточить мастерство, познать тончайшие нюансы как музыки, так и актерского искусства. И проект «Кантаты lab» абсолютно соответствует этой двуединой цели. С одной стороны, он дал возможность приобщиться к музыке 300-летней давности, освоить стиль, который очень долго был, в сущности, забыт, да и сегодня, обретя новую жизнь, представляет собой некую экзотику. В этом молодым певцам помог, в частности, упомянутый выше Фабиан Шофрин. И надо сказать, что они достигли полного и безоговорочного успеха: молодые певцы блестяще справились с далеко не простыми вокальными задачами, не только преодолев технические трудности, но и сумев выразить чувства и страсти, обуревающие их героев.

С другой стороны, перед артистами стояли не менее сложные чисто театральные задачи, поскольку изобретательности постановщиков была предоставлена полная свобода. Петь приходилось в любой позе и совершая при этом разнообразные движения, зачастую не только не совпадающие с музыкой, но и контрастирующие с ней. Скажем, если драматическому артисту надо причесываться или переодеваться во время монолога, он просто подстраивает речь под эти движения. Певец же должен, ни на долю секунды не выпадая из музыкальной ткани, двигаться в естественном ритме, никак с музыкой не связанном. И при этом — оставаться органичным, чтобы зримый и звучащий образы не расходились друг с другом.

Кстати, участие в этом проекте должно принести немалую пользу и исполнителям мимических ролей — молодым драматическим артистам. Приобретенный опыт им безусловно пригодится в будущем, когда они столкнутся с ролями в мюзикле или спектакле с музыкальным сопровождением, да и при пластическом построении обычной разговорной роли.

И наконец, о самой эффектной стороне представления — постановочной. Она является предметом наиболее шумных дискуссий и в отношении больших оперных постановок. Но надо отметить две главные особенности данного проекта. Во-первых, кантата как таковая, в отличие от оперы, не имеет жесткого сюжета и своеволие режиссера в гораздо меньшей степени вступает в конфликт с авторским замыслом. А во-вторых, в данном случае вообще нет понятия удачи и неудачи. Это лабораторный эксперимент, в котором любой результат полезен, что очень точно отражают слова Пушкина «опыт, сын ошибок трудных». Какое бы воздействие ни оказал на слушателя-зрителя тот или иной прием, в любом случае в копилку опыта и постановщика, и исполнителя должно быть занесено: это вызывает такую-то реакцию, значит в таких-то случаях, для таких-то целей этим пользоваться следует, а в сяких-то случаях — нет.

В качестве примера приведу комическую сторону представления. Я уже использовал слова «остроумно», «забавно», «юмор». И действительно, неоднократно по залу пробегал смешок, да я и сам улыбался в местах, строго говоря, для смеха не предназначенных.

Вообще, слово «остроумно» имеет два значения. Одно напрямую связано с юмором, от Аристофана до КВНа и от Шекспира до «Квартета И». Но кроме того это слово является синонимом «изобретательности». Скажем, хитроумный маневр полководца, приведший к гибели тысяч врагов, можно назвать остроумным в этом смысле, хотя понятно, что ничего смешного тут нет. Кстати, я использовал выше именно эту формулировку, говоря о том, что режиссер использовал шкаф как символ памяти, хотя как раз в той миниатюре все было вполне серьезно.

К сожалению, во многих постановках грань между двумя смыслами остроумного теряется, и режиссерская изобретательность приводит к ерничеству там, где ему совершенно не место.

В нашем случае возникновение комического эффекта в музыкально-серьезных местах никоим образом не может быть поставлено в упрек постановщикам: сам смысл эксперимента допускает и даже предполагает предельно вольную трактовку. Но при этом важно, чтобы подобный опыт был адекватно осмыслен и режиссерами, и артистами, а не перенесен механически на большую сцену.

Сказанное относится не только к комическим и полукомическим эпизодам. Были использованы и другие, не менее сильнодействующие приемы: переживание на грани психоделики («История одной ошибки»), мистика («Прощание»), фантастика («Где выход?») — и в каждом случае реакция зала должна послужить материалом для размышлений и выводов.

Хотелось бы остановиться еще на одном наблюдении.

Много лет назад Борис Александрович Покровский сделал великое открытие: оперная ария (во всяком случае, некоторые из них) — это стоп-кадр (он назвал это «отключением от действия»). Пока звучит такая ария, время останавливается, мы узнаем, что творится в душе героя, а затем поток событий возобновляется. Именно поэтому сценическое мельтешение, которое зачастую устраивают постановщики, пытаясь превратить арию в монолог, звучащий в реальном времени, разрушает смысл происходящего.

Жанна д’Арк. Жанна — Василиса Бержанская. Охранник — Валентин Харенко. Фото Павла Рычкова / Большой театр.

Был такой эпизод и в нашем представлении, в «Жанне Д’Арк», когда тюремщик обстоятельно занялся приготовлением сэндвича во время монолога Жанны. Причем в целом все было решено верно: сперва большая мимическая сцена, где можно было делать все что угодно, не конфликтуя с музыкой. Да и потом, когда тюремщик общался с героиней, его действия были уместны. Но отвлекать внимание зрителя на совсем постороннее по отношению к арии действие не стоило.

Встречались похожие эпизоды и в других миниатюрах, но тут сыграло роль то, что, в отличие от прочих персонажей, Жанна Д’Арк хорошо нам знакома. Поэтому действо, которое в тех случаях было лишь интеллектуальной игрой и, соответственно, допускало любые трюки, здесь превратилось в живое повествование о близком нам человеке, и реакция зрителя оказалась иной.

Пишу это не в упрек постановщику данной конкретной сценки: еще раз подчеркну — в эксперименте ценен любой результат. Но просто всем – и постановщикам, и исполнителям — необходимо сделать для себя выводы из приобретенного опыта и в дальнейшей работе, уже за рамками этого проекта, помнить, что в зрительском восприятии играет роль огромное множество факторов, вплоть до того, насколько априори, вне данного спектакля, персонаж известен публике.

И все же, что ни говори о лабораторном, экспериментальном характере проекта, а читатель вправе задать вопрос: будь это обычным спектаклем, а ты — не рецензентом, а простым зрителем, как бы ты его оценил? С удовольствием отвечаю.

Это был настоящий праздник! Торжество оперы как единства музыкальной и театральной стихий! Все до одного мини-спектакли произвели именно то впечатление, на которое они были рассчитаны. Мы переживали за Создание, пытающееся вырваться из бесстрастных рук создателей, и радовались, когда это ему удалось; с доброй иронией сочувствовали толстякам, тщетно пытающимся похудеть, и приветствовали их возвращение к радостям жизни; с волнением следили за борьбой с собственной памятью героини «Прощания» и т. д. И, конечно, несмотря на сделанное мною замечание, одним из самых сильных впечатлений этого вечера стала «Жанна Д’Арк», поставившая великолепную заключительную точку в программе. И безусловно, помимо изобретательности постановщиков тут огромную роль сыграло блестящее мастерство исполнителей (я специально никого не выделяю — чтобы подчеркнуть цельность общей работы).

О значении, которое придается в самом Большом театре этим «Сценическим опытам», свидетельствует присутствие в зале Маквалы Касрашвили и Владимира Урина. Отчасти Владимир Георгиевич был здесь в качестве супруга автора идеи Ирины Черномуровой, но только лишь отчасти: то, что генеральный директор выбрал камерный зал, когда на одной из сцен шла «Сильфида», а на другой — гастрольный спектакль Софийской Оперы, говорит об отношении театра к этой программе. Ну а мы можем с полным правом и большим удовольствием поздравить всех, кто причастен к ее появлению, с заслуженным успехом и пожелать Большому театру не останавливаться в своих поисках.

Возвращаясь же к тому, с чего начался наш разговор, — что событие, произошедшее на камерной сцене не вызывает такого ажиотажа, как премьера на главной, — осмелюсь утверждать: значение этого проекта измеряется не громкостью шума, произведенного им сегодня, а тем, как он подспудно отразится на его участниках, которым предстоит творить годы, а может быть, и десятилетия, спустя.

_________________________________________________

Программа и ее участники:

Антонио Вивальди

История одной ошибки

Кантаты «Fonti del рianto» («Источники слез») и «Cessate, omai cessate» («Прекратитесь, навсегда прекратитесь, жестокие воспоминания»)

Влюбленная — Руслана Коваль (сопрано)

Отчаявшийся — Вадим Волков (контратенор)

Недоступная — Мария Тухарь

Врач — Кирилл Корнейчук

Режиссер — Наталия Шурганова (мастерская Олега Кудряшова)

Томазо Альбинони

Прощание / Da capo

Кантаты «Filli, chiedi al mio core» («Филлис, ты просишь мое сердце») и «Lontananza crudel, mi squarci il core» («Жестокая разлука, ты разрываешь мне сердце»)

Он (Призрак) — Виктория Каркачева (меццо-сопрано)

Она — Анастасия Барун (сопрано)

Друг — Даниил Орлов, Елизавета Дмитриева

Режиссер — Полина Золотовицкая (мастерская Олега Кудряшова)

Георг Фридрих Гендель

Где выход?

Кантаты «Ahi, nelle sorte umane» («Ах, в человеческой судьбе») и «Tra le fiamme» («В огне») /«Il consiglio»

Ученый — Илья Никулин

Ассистент 1 — Утарида Мирзамова (сопрано)

Ассистент 2 — Вадим Волков (контратенор)

Создание — Тамуна Гочашвили (сопрано)

Режиссер — Дмитрий Лимбос (мастерская Олега Кудряшова)

Георг Фридрих Гендель

Весомые аргументы

Фрагменты из кантат «Messiah» («Мессия») и «Delirio amoroso»

Гуру — Александр Уткин (бас-баритон)

Мать — Кристина Мхитарян (сопрано)

Адепты:

Лариса Кокоева, Ростислав Лаврентьев, Артем Волобуев (23.05)

Ростислав Лаврентьев, Евгений Сытый, Лариса Кокоева (25.05)

Режиссер — Александр Молочников (МХТ им. А.П.Чехова)

Йозеф Гайдн

Ариадна на Наксосе

Евгения Асанова (меццо-сопрано)

Режиссер — Василий Михайлов (мастерская Дмитрия Брусникина)

Томас Арн

Вакх и Ариадна

Силен — Андрей Скляренко (тенор)

Ариадна — Ксения Поросных

Эксперт-криминалист — Кристина Якимушкина

Следователь — Никита Юранов

Журналист — Александр Золотовицкий

Оператор —Дмитрий Николаев

Режиссер — Яна Гладких (мастерская Дмитрия Брусникина)

Джоаккино Россини

Жанна Д’Арк

Жанна — Василиса Бержанская (меццо-сопрано)

Охранник — Валентин Харенко

Режиссер — Сергей Щедрин (мастерская Дмитрия Брусникина)

Художник-постановщик — Мария Левина

Партия фортепиано — Елизавета Дмитриева, Даниил Орлов

Педагог-репетитор — Фабиан Шофрин

Драматурги — Илья Кухаренко и Татьяна Белова

Пока нет комментариев