Международный приз Бенуа де ла Данс, один из самых престижных в мире балета, отметивший в прошлом году свой четвертьвековой юбилей, в этом году, кажется, обрел новое дыхание.

2018 год необычный, балет отмечает 200-летие Петипа, и в привычные сроки (конец мая) Бенуа не попал. Большой, на сцене которого происходит фестиваль, как раз в конце мая – начале июня провел свои юбилейные концерты, отодвинув Бенуа на июнь.

photo by M.Logvinov

Впервые за всю историю приза в выборах победителя не участвовал его отец-основатель Юрий Григорович: 91 год – не шутка, здоровье не позволило ему принять участие в обсуждениях, и бессменного председателя в жюри сменил его сопредседатель – известный российский балетмейстер Борис Эйфман.

В этом году Бенуа собрал сильное жюри, в него вошли, в том числе, молодые амбициозные худруки известных европейских балетных компаний, в недавнем прошлом артисты с международной известностью, работавшие в именитых театрах – Николя Ле Риш (сейчас худрук Шведской королевской оперы, в прошлом этуаль Парижской оперы), Тамара Рохо (худрук Английского национального балета, в прошлом прима Ковент-Гардена), Элеонора Абаньято (худрук Римской оперы, в прошлом этуаль Парижской оперы), а также авторитетный эксперт в области современного танца Самюэль Вюрстен – арт-директор Голландского танцевального фестиваля, директор учебных программ европейских университетов искусств в Роттердаме и Цюрихе, известный в России как куратор программы «Контекст» Дианы Вишневой.

photo by M.Logvinov

Персональный состав жюри Бенуа конкретного года имеет решающее значение – именно члены жюри определяют круг номинантов. Отборный состав жюри этого года обеспечил высокий профессиональный уровень конкурса и высокое качество гала номинантов – так называется первый концерт двухдневного фестиваля. Традиционно второе гала (лауреатов прошлых лет) фестиваля выглядит привлекательней для публики из-за присутствия звезд, но в этом году правило было нарушено, и именно гала номинантов было более интересным. Впрочем, звезды на первом гала тоже светили – например, Полина Семионова или Мария Кочеткова, получившая совместный приз Бенуа-Позитано (в Позитано, Италия, также ежегодно вручаются международный балетный приз имени Леонида Мясина). А аналогичный приз Бенуа де ла Данс – за личный вклад в развитие балетного искусства – был присужден великой балерине Наталье Макаровой. Она не приехала в этом году, но в следующем обещала почтить фестиваль своим присутствием.

Илья Демуцкий/ photo by M.Logvinov

Главный итог конкурса международного балетного приза Бенуа де ла Данс 2018 года уже широко известен и откомментирован: призы этого года по четырем номинациям получили создатели резонансного балета «Нуреев» Большого театра: лучший хореограф – Юрий Посохов, лучший танцовщик – Владислав Лантратов (участник премьеры), лучший композитор – Илья Демуцкий и лучший художник (несколько необычная номинация для «отца» «Нуреева» – автора идеи, продюсера, режиссера и, наконец, автора сценографии) – Кирилл Серебренников. Конкурс этого года был сильным, и прямым конкурентом «Нуреева» была, например, новая «Анна Каренина» от мэтра мировой хореографии Джона Ноймайера (спектакль после премьеры в Гамбурге обрел также прописку в Москве). Среди номинантов были и отличные танцовщики, и сильные балетмейстеры. На гала номинантов был исполнен отрывок из спектакля, мужской дуэт: Нуреев – свежеиспеченный лауреат Бенуа Владислав Лантратов, Эрик – Денис Савин. У московского зрителя уже в этом месяце есть возможность самому оценить этот неординарный, синтетический спектакль – в конце июня объявлен второй показ спектакля после премьерной серии в декабре.

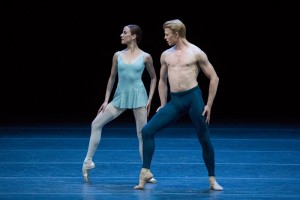

Мощный творческий коллектив, создавший «Нуреева», – не единственный победитель Бенуа этого года. В номинациях «лучший танцовщик» и «лучший хореограф» – привычный для последних Бенуа дубль победителей. Оба приза разделены между россиянами и латиноамериканцами: вместе с Владиславом Лантратовым лучшим танцовщиком года признан Исаак Эрнандес, рожденный в Мексике, танцующий в Английском национальном балете и выдвинутый за роль Базиля в «Дон Кихоте» Римской оперы. Номинированную работу Эрнандес представил в гала, насколько это позволил формат концерта: парадное па де де он исполнил, показав сочетание виртуозности и стилевой выделки партии. Его партнерша, солистка того же ENВ и балета Канады Юргита Дронина (выдвинута на Бенуа за Сильфиду) была непривычной Китри, представив лирическую интерпретацию партии вместо привычных московскому глазу бравуры и шика.

В пару с Юрием Посоховым лучшим балетмейстером года по версии Бенуа стала бразильянка Дебора Колкер. О яркой театральности с экзотическим оттенком «Собаки без перьев» можно было судить только по короткому видео (номинированы были также авторы музыки и художник этого спектакля). Колкер, дама элегантного возраста, поблагодарившая после вручения приза в первую очередь своего внука, эмоционально отреагировала на получение приза, попрыгав и покружившись на сцене.

Сэ Ын Пак /photo by M.Logvinov

В отличие от мужской номинации, лучшая танцовщица была выбрана только одна – и ей стала кореянка Сэ Ын Пак из Парижской национальной оперы за «Бриллианты» Баланчина, но на гала она станцевала вариацию из другой части «Драгоценностей» – «Изумрудов» (не нашлось партнера?). С другой стороны, все логично: именно «Изумруды» были сочинены Баланчиным как оммаж французскому балету. Французский балет после довольно яркого периода исполнительского всплеска, подарившего миру Гиллем, Ле Риша, Легри, Герен, Дюпон, переживает не лучшие времена, и выступление Сэ Ын Пак еще раз подтвердило этот диагноз – суховатая, интровертная подача хореографического текста балерины не отразила загадочного свечения самой поэтичной части «Драгоценностей». К слову сказать, и самой неподатливой для интерпретации, но раньше французы это умели делать…

Дебора Колкер/ photo by M.Logvinov

В победителях конкурса оказались в основном академисты, и хотя программа гала была привычно сбалансирована между классической, неоклассической и современной частью, главная партия в первый вечер фестиваля осталась за современным танцем. После гала показалось удивительным, что столь щедро и неординарно представленный на гала номинантов современный танец почти не заслужил поощрения жюри (приз Деборе Колкер можно считать скорей данью экзотике). Но сразу же после вручения призов начался концерт, и срез современного состояния мировой балетной сцены предстал совсем иным. Этот вечер вернул почти забытые ощущения, за которые Москва так любила Бенуа все 90-е и начало нулевых, – радость открытия новых имен и новой хореографии, тем более острые на новом витке российской истории, когда Россия переживает разворот к консервативным традициям и культурному изоляционизму.

В этот вечер вспоминался Константин Треплев из чеховской «Чайки» с его идеей фикс «нужны новые формы»: Форсайт, не новый, но не теряющий своей актуальности, три мужских дуэта, два номера от новомодного Геке… Всё исполнено на высоком, высочайшем или экстраординарном уровне.

Отрывок из форсайтовского «Хермана–Шмермана», единственного балета Форсайта, который когда-то шел в Большом, представил танцовщик Парижской оперы Пабло Легаса – фирменный стиль Форсайта был подан им с разящей хлесткостью и одновременно с латинской грацией, заставившими пожалеть, что фрагмент из балета был таким коротким.

photo by M.Logvinov

Собранные в одном концерте, три мужских дуэта были разительно непохожи. Один (из «Нуреева») – традиционная неоклассика, отрывок из сюжетного спектакля, начало любовной истории, случившейся в жизни между двумя балетными колоссами ХХ века – Нуреевым и Бруном. Второй дуэт – «Вдвоем и только» В.Кейндерсма, за который был номинирован Марэйн Радемакер, многолетний премьер Штутгартского балета (его партнер – Тимоти ван Паукке оказался уровнем не ниже) создан на более свободном хореографическом языке, но и этот, более актуальный, язык показался устаревшим на фоне остросовременной, энергоемкой, скоростной лексики молодого, но уже известного немецкого хореографа Марко Геке. В мужском дуэте Геке «Полночная рага» вышли солисты Нидерландского театра танца-2 (молодежная труппа NDT) Мигель де Карвальо и Гейдо Дютил.

Геке в Россию первым привез «Контекст» (с подачи нынешнего члена жюри Бенуа Вюрстена), недавно его хореографию исполнил МАМТ, так что с хореографией Геке в Москве уже знакомы и, слыша фамилию Геке, мы примерно знаем, что увидим. Пластический язык Геке узнаваем с первой секунды, за которую танцовщики ухитряются сделать несколько движений. Хореографический новояз Геке кажется очень ограниченным – большей частью ручная эквилибристика в ураганном темпе, мало зависимая от музыкального сопровождения (движений в разы больше, чем нот, мужской дуэт шел на этнику, тишину, потом две попсовые песни), тем не менее номера от Геке восхищают. Кажется, он мобилизует скрытые возможности артистов и заряжает зрительный зал своей шаманской энергией, особенно если эту хореографию исполняют такие солисты самой именитой европейской компании современного танца – NDT.

Но кульминацией вечера стал не мужской дуэт от Геке, а его же женское соло «Убитый». Когда на сцену вышла долговязая Бенуа Дрю Джакоби, показалось, что произошла реинкарнация уже покинувшей сцену Бернис Коппертьерс – музы Майо (Джакоби работала и с Майо, так же как и работала в основном составе NDT) – та же андрогинная фактура, то же выразительное узкое лицо, та же стать и высоченный, неженский, рост. Но так показалось только на секунду – сценическая манера Джакоби самобытна: ни хореографическое мельтешение от Геке, ни истошный саунд Барбары не помешали ей создать величественный эффект жрицы, совершающей ритуальное священнодействие.

Джакоби была номинирована Бенуа за работу в балете Пины Бауш «Кафе “Мюллер”», в первом гала станцевала хореографию Геке, а во втором – представила собственную хореографию, станцевав сюиту фей пролога из «Спящей красавицы», обозначив широкое амплуа и впечатляющую индивидуальность. Приедет ли когда-нибудь в Москву балет Фландрии? Будет ли шанс еще когда-нибудь увидеть ее в полноценном балете? Шансы невелики, а Бенуа привез и познакомил нас с этой самобытной танцовщицей.

Людмила Паглиеро и Марайн Радемакер/ photo by M.Logvinov

В копилку запоминающихся исполнений современной хореографии первого гала фестиваля можно добавить дуэты с участием известных балерин – Марии Кочетковой, Полины Семионовой и Людмилы Пальеро, станцевавшей с М.Радмакером известный номер Ханса ван Манена «Три гносьенны» на музыку Сати.

«Гноссьены», наверное, столь же заезжены в гала-концертах, как и завершавшее первый гала-концерт Бенуа па де де из «Дон Кихота». В России его часто исполняла Лопаткина, в ярко синем платье и столь же ярком, графичном стиле. Ульяна настолько утвердилась в этом номере, что казалось, иначе невозможно. А оказалось, возможно – точно так же, как цвет платья можно поменять с синего на нежно голубой, так и исполнять Сати-Манена можно и в нежно-воздушной манере, даже складывая стопы утюжком (один из ключевых танцевальных приемов первой гносьенны) скорей с кокетством, чем с вызовом партнеру.

Пальеро появилась в гала номинантов вовсе не случайно, хотя по статусу должна была бы попасть во второе гала – гала звезд. Она не смогла приехать на награждение и отчетный концерт в прошлом году, когда стала лауреатом Бенуа, и обещала выступить в этом. Обещание сдержала. Выступление прошло с большим успехом. Как и весь первый вечер фестиваля Бенуа де ля Данс.

фото предоставлены пресс-службой Benois de la Danse

Все права защищены. Копирование запрещено.

Пока нет комментариев