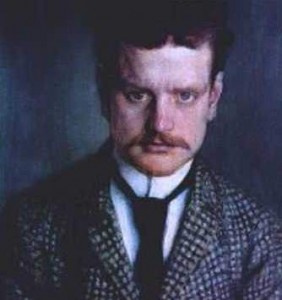

На протяжении всего своего творческого пути Ян Сибелиус черпал вдохновение в преданиях финского народа, обращаясь к «Калевале». Одним из сочинений, навеянных этим сводом карело-финских эпических песен – рун, стала симфоническая сюита «Четыре легенды о Лемминкяйнене».

На протяжении всего своего творческого пути Ян Сибелиус черпал вдохновение в преданиях финского народа, обращаясь к «Калевале». Одним из сочинений, навеянных этим сводом карело-финских эпических песен – рун, стала симфоническая сюита «Четыре легенды о Лемминкяйнене».

Кто такой Лемминкяйнен, и чем привлек внимание композитора его образ? Это один из трех главных героев «Калевалы» – смелый охотник, удачливый рыболов, веселый парень, любящий приключения, в том числе и любовные. Ему присущи и недостатки – его самоуверенность и чрезмерная удаль иной раз дорого обходятся ему, но всё это лишь добавляет привлекательности бесстрашному и ловкому герою, чей веселый нрав так же необходим «сынам Калевы», как вековая мудрость рунопевца Вяйнямёйнена и мастерство кузнеца Ильмаринена.

Сюита состоит из четырех симфонических поэм, одна из которых – «Туонельский лебедь» – была написана в 1893 г, а остальные – в 1895 г. Они связаны с различными эпизодами из мифологической биографии героя. Первая из них – «Лемминкяйнен и девы на Саари» – основывается на одиннадцатой и двадцать девятой рунах. В обеих рунах герой заигрывает с девушками, которые поначалу насмехаются над ним, но вскоре поддаются его очарованию. Это вызывает гнев местных мужчин, и Лемминкяйнену приходится поспешно покинуть остров – к величайшему сожалению красавиц. В симфонической поэме не столько излагается этот сюжет, сколько обрисовывается общий облик героя – обаятельного и жизнерадостного любимца женщин. Его кипучая жизненная энергия находит отражение в плясовых мотивах и чувственных мелодиях. Некоторые элементы сюжета все же обозначены – так, переклички деревянных духовых в начале поэмы напоминают пастушеские наигрыши (Лемминкяйнен нанимается в пастухи на Саари). Жизнерадостный колорит поэмы, проносящейся в вихревом движении, подчеркнут звенящим тембром треугольника.

Вторая поэма – «Туонельский лебедь» – была создана раньше других. Туонелой в карело-финской мифологии называется мрачный потусторонний мир, отделенный от мира живых широкой бурной рекой. Прекрасный лебедь плывет по ее черной воде, увлекая своим пением людей за грань жизни. Оркестровый колорит поэмы мрачен: композитор отказался от труб, флейт и кларнетов, на первый план выступили фаготы, гобой, бас-кларнет. Сумрачность подчеркивается приглушенным звучанием струнных с сурдинами, а тремоло древком смычка создает впечатление чего-то внечеловеческого, запредельного. Пение лебедя воплощено в томном тембре английского рожка – он проводит тему, вариантное развитие которой проходит через всю поэму (это наиболее лаконичная часть сюиты). По интонационному строю она напоминает плач-причитание. В начале и в конце у виолончелей, а затем у альтов возникает «стонущий» мотив.

Сумрачный образ Туонелы, представленный в третьей поэме, предваряет третью часть – «Лемминкяйнен в Туонеле». Хозяйка Похьёлы, к чьей прекрасной дочери сватается Лемминкяйнен, приказывает герою добыть туонельского лебедя. Это задание оказывается роковым для героя – он погибает, его разрубленное на куски тело брошено в черные воды реки. Мать Лемминкяйнена разыскивает сына, находит в реке части тела, собирает их и с помощью заклинаний оживляет его. Сумрачный колорит роднит эту поэму с предыдущей – ведь ее действие тоже разворачивается в царстве смерти. В ее музыкальную ткань вплетаются отголоски Dies irae, интонируемые контрабасами и виолончелями. На фоне канона струнных возникает скорбная мелодия, изложение которой в три октавы создает впечатление безбрежного, но безжизненного пространства. Композитор не цитирует здесь подлинных рунических напевов, но в теме среднего раздела ярко выражены их характерные черты – в частности, опора на первую и вторую ступени. Широкую мелодию излагает виолончель в высоком регистре, что придает ей особую напряженность.

Как яркий контраст мрачным образам Туонелы, воплощенным в двух предыдущих поэмах, звучит заключительная часть сюиты – «Возвращение Лемминкяйнена»: после всех своих приключений герой, вняв увещеваниям матери, возвращается к родному очагу, сотворив себе коня из всех своих забот и скорбей, и на родине он предается светлым воспоминаниям детства. Эта жизнерадостная, динамичная поэма поражает богатством тематических преобразований. Обычные флейты композитор заменяет флейтами-пикколо, и их тембр делает колорит поэмы еще более светлым, способствуют этому и многочисленные ударные – колокольчики, бубен, тарелки, треугольник.

Премьера сюиты состоялась в Хельсинки в 1896 г., но успеха не имела – произведение вызвало неприятие не только у слушателей, но и у оркестрантов, постоянно пререкавшихся с композитором во время репетиций. «Туонельский лебедь» и «Возвращение Лемминкяйнена» в новой редакции были опубликованы в 1900 г. немецким издательством «Брейткопф и Гертель», они с успехом были исполнены в 1901 г. в Гейдельберге, а в 1906 г. последняя поэма прозвучала в Санкт-Петербурге во время гастролей композитора. Полностью сюита была вновь исполнена в 1935 г – концерт было приурочено к столетию «Калевалы», и на этот раз публика оценила творение Сибелиуса по достоинству.

Все права защищены. Копирование запрещено.

Пока нет комментариев