В 1972 году мир отмечал пятисотлетнюю годовщину рождения великого польского астронома Николая Коперника, чье значение в истории науки трудно переоценить. Яснее всего оно выражается словами, начертанными на пьедестале памятника Копернику в Варшаве: «Он остановил Солнце и сдвинул Землю» – этот человек, для которого наука даже не являлась основным занятием, заложил основы новой астрономии, заменив гелиоцентрическую систему Птолемея геоцентрической. И, конечно, особенно широко юбилей Николая Коперника отмечался на родине ученого – в Польше. Не остались в стороне и польские композиторы, создававшие новые музыкальные сочинения в честь великого соотечественника. Мы расскажем об одном из таких произведений – о Симфонии № 2 «Коперниканской» Хенрика Миколая Гурецкого.

В 1972 году мир отмечал пятисотлетнюю годовщину рождения великого польского астронома Николая Коперника, чье значение в истории науки трудно переоценить. Яснее всего оно выражается словами, начертанными на пьедестале памятника Копернику в Варшаве: «Он остановил Солнце и сдвинул Землю» – этот человек, для которого наука даже не являлась основным занятием, заложил основы новой астрономии, заменив гелиоцентрическую систему Птолемея геоцентрической. И, конечно, особенно широко юбилей Николая Коперника отмечался на родине ученого – в Польше. Не остались в стороне и польские композиторы, создававшие новые музыкальные сочинения в честь великого соотечественника. Мы расскажем об одном из таких произведений – о Симфонии № 2 «Коперниканской» Хенрика Миколая Гурецкого.

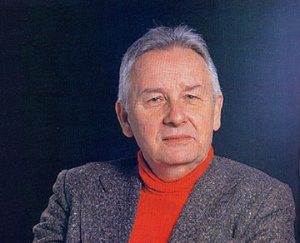

Заказ на создание симфонии к юбилею астронома Хенрик Гурецкий получил от Фонда Костюшко в Нью-Йорке – таким образом, написание этого сочинения давало возможность не только почтить память знаменитого соотечественника, но и представить свое творчество публике за пределами родной страны. Он замыслил произведение поистине масштабное: не ограничиваясь средствами симфонического оркестра, композитор задействовал смешанный хор и двух солистов – сопрано и баритон.

Будучи глубоко верующим человеком, Гурецкий понимал всю сложность восприятия открытия Коперника современниками ученого: неприятие гелиоцентрической системы католической церковью было связано не столько с ее косностью, сколько с тем, что в глазах людей того времени оно лишало человечество экзистенциональной опоры (не случайно Гурецкий назвал теорию Коперника «не оптимистическим открытием»). Стремясь отразить всю сложность этого исторического явления, композитор почерпнул тексты для вокальной симфонии из двух источников. Одним из них стал, разумеется, эпохальный труд Коперника «О вращении небесных сфер», а другим – Псалтырь (это не кажется удивительным, особенно если учесть, что Коперник был духовным лицом). Впрочем, библейский текст, использованный композитором, тоже повествует о небе и светилах, об их неземной красоте – в этих словах восславляется Бог, который «сотворил светила великие».

Симфония состоит из двух частей, примерно равных по продолжительности, но отличающихся друг от друга по характеру и музыкальному языку. В первой части преобладает звучание оркестра. С самого начала на слушателя обрушивается множество диссонансов (словно вырывающих человечество из уютного мирка гелиоцентрической системы). В основе первой части лежит тема речитативного характера, с четко очерченным ритмом. Она проистекает из полутонового аккорда, масштаб которого кажется поистине «космическим» – он охватывает шесть октав! Эта тема господствует в первой части – за исключением ее среднего раздела, где на смену ей приходят перекрещивающиеся хроматические ходы у медных духовых. Хор вступает в заключительном разделе первой части – и тогда становится очевидным, что ритмическая структура основной темы обусловлена ритмом текста псалма.

Жестким диссонансам первой части противопоставляется величественная гармоничность второй. Тихо звучащие аккорды основываются на пентатонической структуре, на их фоне развертывается мелодическая линия двух солирующих голосов: партия баритона поднимается все выше, к нему присоединяется сопрано. Самый впечатляющий момент второй части связан со вступлением хора. Композитор здесь цитирует мелодию григорианского гимна XV столетия «Laude digna prolem», но поется на этой мелодии не молитвенный текст, а фрагмент из трактата Коперника «О вращении небесных сфер». Четырехголосную фактуру хора дополняют продолжительные устойчивые аккорды оркестра, которым придает особую красочность включение арфы и фортепиано – Земля озаряется небесным светом.

Завершается произведение весьма продолжительной кодой, длящейся около пяти минут: грандиозные, полнозвучные аккорды словно «вращаются на орбите» вокруг мелодического голоса.

Хотя Симфония № 2 «Коперниканская» создавалась по заказу нью-йоркского Фонда Костюшко, ее мировая премьера состоялась в Польше – в июне 1972 года она прозвучала в Варшаве, солировали Стефания Войтович и Анджей Хиольски. Впоследствии она исполнялась и записывалась реже многих других творений Гурецкого, не приобретя такой популярности, как «Симфония скорбных песнопений» (основная причина заключалась в ее монументальности, предполагающей большой состав). Наиболее известная запись, сделанная с участием хора Польского радио, Силезского филармонического хора, симфонического оркестра Катовице, сопрано Зофии Киланович и баритона Анджея Доббера под управлением дирижера Антони Вита.

Все права защищены. Копирование запрещено.

Пока нет комментариев