Джузеппе Верди сочинял оперы для театра своего времени, а оказалось – на века

«Эрнани» (1844) — пятая по счету партитура, написанная после «Оберто, граф ди Сан-Бонифачо» (1839), «Король на час» (1840), «Набукко» (1842) и «Ломбардцы в первом крестовом походе» (1843). Величайший композитор-философ, психолог и музыкальный драматург создавал свои произведения, отчетливо представляя себе их сценическое воплощение, в уме рисовал поведение героев. Концепции персонажей рождались в его голове не только из материала литературных первоисточников Шекспира, Шиллера, Байрона и Александра Дюма, но и благодаря собственным глубоким знаниям человеческой натуры. Уж кто-кто, а Верди умел выбирать сюжеты театральные. Его душа откликалась на предельную концентрацию воли, поразительные психологические перепады, лихорадочное биение пульса своих героев. При этом от зоркого взгляда этого тонкого ценителя актерского мастерства не укрывалась ни одна деталь, он был придирчиво требователен к себе и бескомпромиссен с любыми искажениями жизненной правды в искусстве.

«Что за жизнь без идеалов?» — вопрошал Верди, оставаясь и реалистом. Как выяснилось, сегодня многие саркастично, или с иронией посмеиваются над «ходульной» интригой «Эрнани» — пьесы Виктора Гюго, одного из самых ярких явлений романтического театра. Его стихотворная драма легла в основу либретто одноименной оперы. Безусловно, ни великий французский драматург, ни его итальянский соавтор не нуждаются в защите. Но насмешникам объясним, что с позиций сегодняшней морали попросту не всем дано понять высоких критериев испанской гордости и благородства XVI века. Там отношение к родовой чести непоколебимо, нарушение данной клятвы – богохульство. Таковы нравственные ценности герцога Хуана Арагонского, скрывающегося под именем Эрнании. А у де Сильвы рыцарское благородство уживаются с неумолимой жестокостью, впрочем, питаемой безумной ревностью. Почтительность сюзерену оборачивается у знатного старца преступным намерением убийственной мести лишь после того, как монарх нанес оскорбление не только вельможе, но и влюбленному, чем освободил от верноподданического долга. Соблюдение клятв… свято ли оно и спустя столетия? Кто-то подсчитал, что слово onor – «честь» – звучит в спектакле четырнадцать раз, и еще четыре раза – disonor («бесчестье»). Если на одной чаше весов потеря чести, на другой — смерть, герои выбирают вторую. Но опять виной всему человеческие слабости и страсти!

Р. Широких — Эрнани, Р.Бупденко — Дон Карлос, Л. Кос — Эльвира

Ушат уничижительной критики обрушился на голову характера испанского короля Карла (Don Carlos), который неожиданно и, на первый взгляд «не логично» меняет гнев на милость — дарует всем врагам прощение. Но именно дуализм характеров, контрасты пьесы и оперы «Эрнани» привлекают и захватывают. К тому же нельзя сбрасывать исторический контекст. Карл I Габсбург с юности мечтал о короне Священной Римской империи, созданной прадедом Карлом Великим. И вот мечта обрела плоть – он избран и наречен Карлом V. Бойся своих желаний! Смятение царит в душе девятнадцатилетнего юноши, на плечи которого легла колоссальная ответственность! Сможет ли он выдержать? Достоин ли венца предка? Правнук мучительно ищет ответы на сонм вопросов, сверлящих мозг. Он хочет, как и прадед Carolus Magnus (Charlemagne, Carlo Magno) заявить о своем величии, однако сознает, что бытие – тлен: «Grand Dio! Costor sui sepolcrali marmi». У Гюго монолог:

Завидная судьба! И все ж — конец, могила!

К какой же малости пришла вся эта сила!

Быть императором, быть принцем, королем,

Законом быть земли и быть ее мечом,

В Германии стоять гигантом, слыша клики,

Быть новым Цезарем, быть Карлом, быть Великим,

Страшнее Аттилы, славней, чем Ганнибал,

Огромным, словно мир, — чтоб здесь ты прахом стал!

«Oh, de’verd’anni miei» — предтеча философского «Credo» Яго, только с позитивным нравственным посылом. Сколько здесь чувства! Какие эмоциональные перепады, передаваемый динамическими оттенками музыки от нежнейшего piano до звуковых вспышек. Так что, каждый зритель вынесет из спектакля что-то свое.

Р. Широких — Эрнани

Как ни странно, но даже поставивший dramma lirico (так Верди обозначил жанр «Эрнани») на Мариинской сцене болгарский режиссер Орлин Анастасов акцентирует слабость и нелогичность либретто и уверяет, что в «Эрнани» вряд ли найдется больше трех мгновенно запоминающихся мелодий. К нему присоединятся только избалованные «Аидой» и «Травиатой». Но сколько мелодического золота в «Эрнани»! Ариозо титульного героя «Merce diletti amici», Дона Карлоса «Vieni merco sol di rose», дуэты Эльвиры и Дона Карлоса «Da quel dì che t’ho veduta», Эрнани и Эльвиры, Дон Карлоса и Сильвы «Lo vedremo veglio audace», терцет Эльвиры, Сильвы и Эрнани, каватина «Surta è la notte…», «Infelice! E tuo credevi», кабалетта «Infin сhe un brando vindice», хор «Si ridesti il leon di Castiglia» и, наконец, «О sommo Carlo» (хормейстер — Константин Рылов). Какая музыка! Сколько в ней экспрессии, глубины и мудрости! Столь же мудр и прозорлив оперный Дон Карлос. Новопомазанный император, отвергает любовную авантюру и одним махом превращает врагов в благодарных подданных. Минуту назад они лелеяли коварные замыслы и жаждали его смерти, теперь же не менее горячо славят: «A Carlo Qvinto sia gloria ed onor».

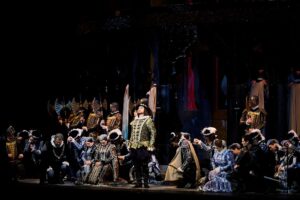

Сцена из спектакля

Валерий Гергиев! Вот уж кого не надо убеждать в достоинствах партитуры. Маэстро остро чувствует музыку Верди, каждой клеточкой ощущает силу ее воздействия и с такой же мощью воплощает ее необычайно страстно. Дирижерская экспрессия императивно погружает зрителя в музыкальное brio оркестровых tutti и эмоциональных кульминационных сцен, а лирические эпизоды звучат романтически возвышенно и одновременно камерно, почти интимно. Заявленная в «Эрнани» страшная тема рока еще более рельефно зазвучит позже в «Луизе Миллер», «Риголетто», «Бале-маскараде». И, конечно, в «Силе судьбы».

В режиссере не нуждались Мария Каллас и Тито Гоби, некоторые другие певцы, которым недюжинный актерский дар позволяет самостоятельно жить на сцене в слиянии со своим героем. Однако на сей раз режиссерская рука не вскормила свое детище особой изобретательностью. Пожалуй, единственным ярким, но мало убедительным режиссерским поручением была шокирующая пощечина, отвешенная Эльвирой де Сильве. «Самое главное — это голос, и для меня в первую очередь важно помочь певцам спеть как можно лучше», — признался Анастасов. Не потому ли православное крестное знамение промелькнуло то ли у христианнейшего католического короля, то ли дворянина? Волей постановщика, сценическое действие выведено на авансцену, актерам предоставлена большая пластическая свобода самовыражения. В результате любовные излияния охваченного чувством короля получились не просто галантными, а целомудренными. Похоже грубое насилие Эльвире не угрожало.

Художник-постановщик Денис Иванов и режиссер Анастасов видят в идее вращений круга и кольца подмостков символ фатальной невозможности влюбленным соединиться. Честно говоря, – не читается. Жаль, но в оформлении не предусмотрены непременные атрибуты романтизма — потайные двери, секретные комнаты, скрытые старинными портретами (кстати, упомянутые ремарками Гюго). Увы, в драматургии спектакля декорации непосредственно не задействованы. Зато массивные конструкции представляют архитектуру готики. Повортный механизм, сочетаясь с умелой подсветкой и спускающимися с колосников деталями в виде яркого ковра или цветущих ветвей, позволяет разнообразить «картинку» и динамично менять весьма условные места действия: пристанище разбойников (отнюдь не ущелье Арагонских гор), замок де Сильвы, покои Эльвиры, усыпальница Карла Великого в соборе Ахена. Спасибо за то, что эстетика спектакля не призвала на помощь эпатаж и не потрафила вульгарному вкусу, представив chef-d’œuvre в историческом ракурсе. Только так и надо это ставить, чтобы костюмы соответствовали эпохе и выглядели роскошно. Пожалуй, их уязвимость лишь в том, что бандиты, возглавляемые отверженным изгнанником Эрнани, экипированы подобно заправским воинам, а придворные дамы будто облачены в богатую униформу из дорогих тканей и жемчуга. Правда, в исторической моде погрешили, ограничив одним белым трико наряд танцующих (довольно формальная хореография Юлии Смирновой).

Сцена из спектакля. Л.Кос — Эльвира

Роман Бурденко (Дон Карлос) обладает достаточно сильным голосом приятного тембра, но артисту стоит больше покопаться в природе своего персонажа. Выразительности приходится искать не только в звуковедении, но и сочности произношения слов и фраз. Конечно, в таком парике и при комичной ширине штанов-буфов трудно создать образ мужественного любовника и могущественного повелителя мира. Все-таки Карл V фигура мощная в исторической ретроспекции: политик, воин-победитель, правитель-реформатор и строитель всеевропейской империи. Много ли найдется, например, властителей, которые, как и Карл добровольно отказался от трона? В памяти всплывают римский император Диоклетиан, предпочитавший выращивать капусту на своей вилле, да Эдуард VIII из-за любви. Других надо еще усиленно поискать. А ария «О sommo Carlo» как раз дает прекрасную возможность певцу нарисовать звуковой «светотенью» образ честолюбивого выдающегося человека в его многозначности. Зато стопроцентное попадание в образ седовласого испанского гранда Руя Гомеса де Сильвы у Магеррама Гусейнова. В нем восхитительно сошлось все: яркая внешность, высокомерная осанка, размеренность жестов и приверженность кантилене belcanto. Противоречивый моралист, глухой к призывам ad misericordiam (к милосердию), он превращается в зловещего мерзавца с такой степенью убедительности, что искупает какие-либо недочеты спектакля.

М. Гусейнов — де Сильва

Лана Кос наполняет партию Эльвиры сосредоточенным старанием и драматическим накалом. Ее подвижный голос звучит насыщенно, перелетая из среднего регистра к высоким нотам, но в нижнем регистре яркость звука притухает. В заглавной роли выступил Роман Широких. Виртуозность вокальной партии – серьезный вызов артисту. По ходу спектакля певец распелся, приобрел свободное героическое звучание, легко вспархивая к верхам. Сочетание голоса с внешними данными – этот Эрнани словно сошел с холстов Бронзино, Андреа дель Сарто или Ганса Мемлинга – вылепило портрет, в котором вокализацию усилила пылкость поведения артиста. И все вместе принесло Широких зрительскую симпатию.

М. Гусейнов — де Сильва, Р. Широких — Эрнани

Фотографии предоставлены пресс-службой Мариинского театра

Автор фото – Максим Вильчук

Пока нет комментариев