Премьера «Спящей красавицы» в Астраханском театре завершила триаду балетов П.И. Чайковского

Казалось, не так давно эти подмостки представили зрителю впечатляющую фреску «Баядерки» Мариуса Петипа, и вот новая дерзновенная творческая попытка сценического воплощения спектакля столь же масштабного — если не более сложного для артистов и всех создателей. Как и в случае с «Баядеркой», за работу над «Спящей красавицей» взялся художественный руководитель балетной труппы Юрий Клевцов. В прошлом премьер Большого театра, он воплотил в спектакле Юрия Григоровича образ мужественного и одновременно романтичного принца Дезире. Естественно, что при создании своей версии спектакля Клевцов следовал модели Григоровича. В свое время Юрий Николаевич сумел добиться сопряжения громоздкого четырехактного произведения Петипа с динамическими ритмами современности. Соединив Пролог с первым актоми купировав ряд музыкально-хореографических фрагментов, выдающийся балетмейстер привел результат к двум действиям, сократив общий хронометраж. Безжалостному изъятию подверглась сцена «Охота принца Дезире», где придворные дамы и кавалеры когда-то играли в жмурки, затем в партитуре следовали менуэт, гавот, паспье и ригодон. Остались менуэт «благородных и горделивых» герцогинь, «Танец» (Tempo di mazurka), который исполняют поселяне, развлекающие знать, и веселая фарандола с функцией коды.

Пролог

То же сделал Клевцов. Безусловно, можно сожалеть, к примеру, об утраченных композициях вальса фей в Прологе, отсутствии пронзительной музыкальной темы страдания из-за гибели Авроры и ложного сочувствия трагедии со стороны виновницы Карабос, а также выпавших музыкально-хореографических тактах ансамбля Нереид, или «Полонеза» сбора гостей в последнем акте… Но не станем упрекать Клевцова за то, на что в силу объективных причин решился сам Григорович. Впрочем, давайте все по порядку.

С первых звуков увертюры стало ясно, что за пультом стоит замечательный мастер. Воспроизведенная (и покоренная) им музыкальная стихия явила царствующее вселенское Зло, которое усмирялось благостной темой Доброты и мировой Гармонии, чтобы в дальнейшем в полный голос восторжествовать кульминационными фанфарами Adagio Авроры с четырьмя кавалерами. Но в равной степени удается дирижеру Валерию Воронину и элегическая интимность партитуры. Главный дирижер театра выступил музыкальным руководителем постановки, что важно подчеркнуть, поскольку его палочка не просто придала звучанию оркестра мощный художественный посыл и предельную выразительность. Не погрешив против замысла композитора, маэстро был внимателен к танцовщикам. Он же проявил глубокое понимание задачи, когда сумел избежать интонационных сбоев в соединении коды Нереид со скрипичным антрактом. Написанный Чайковским с расчетом на феноменальную скрипку Л. Ауэра, под палочкой Воронина музыка поддержана виртуозным solo Антона Когуна. Более того, когда Клевцову понадобилась дополнительная музыка для нового любовного дуэта героев, к партитуре «Спящей красавицы» прибавилась вторая часть (Adagio cantabile con moto) секстета Чайковского «Воспоминание о Флоренции» d-moll с ее сказочно-фантастическими образами. Органичная перекличка с балетной музыкой Чайковского (это одна из самых ярких и вдохновенных страниц в камерно-инструментальном творчестве композитора), в какой-то степени примирила с выходом постановщиков за пределы огромного нотного массива «Спящей красавицы».

Обращаясь к золотому фонду русского классического наследия к 135-летию «Спящей красавицы», Юрий Клевцов не ограничился механическим клишированием работы великих предшественников, а проявил творческое начало, смело решив взбодрить старушку. В программке спектакля он скромно назван балетмейстером-постановщиком, но, как редактор либретто, не просто победил Карабос. В разных вариациях спектакля со ста тридцати четырехлетней сценической историей судьба Карабос излагалась по-разному. У Петипа ее в финале провозили в клетке среди королевских гостей, кто-то изживал мстительную злодейку со свету, кто-то ставил в судьбе Карабос многоточие, намекая на то, что зло не побеждено окончательно, а лишь затаилось. Клевцов поступил с Карабос радикально. Оказалось, что и она была жертвой заклятия. С поцелуем Дезире злые чары спадают не только с Авроры, но и с Карабос, так что она — уже добропорядочной феей — возвращается в семейное лоно душевных сестриц. Такое решение образа буквально стало сoup de théâtre (сенсацией) астраханского спектакля. Однако подобные трансформации потребовали авторских режиссерских и хореографических новаций. Карабос обзавелась пуантами и собственной колючей хореографической лексикой, инкорпорированной в традиционную драматургическую и визуальную структуру роли. Для реализации идеи преображения Карабос нет ни сценического времени, ни музыки, поэтому постановщику пришлось провести два сказочных чуда параллельно: Аврора пробуждается от сна, Карабос на глазах ошеломленной публики меняет черный костюм на белоснежный наряд.

Карабос — Анна Табачук

Как сочинитель хореографии Клевцов проявляет себя и в искусном монологе Дезире музыку вышеупомянутого скрипичного антракта и вставном «флорентийском» дуэте, следующем за пробуждением Авроры. Балетмейстеру показалось странным, что матримониальные события следуют сразу, едва принцесса размежила веки после столетнего сна (общение Дезире с призрачным видением Авроры не в счет). Придав романтической сказочной условности черты некоего психологизма и даже бытоподобия, Клевцов поставил лирический дуэт, поэтически сближающий Аврору и Дезире на пути к венцу. Теперь, к «свадебному» pas de deux, жених и невеста уже лучше знакомы, что, несомненно, явится залогом будущей счастливой жизни вдвоем. В итоге в числе авторов хореографии «Спящей красавицы» вполне закономерно назвать не только Мариуса Петипа, Федора Лопухова, Константина Сергеева и Юрия Григоровича, но и самого Клевцова.

Оформил спектакль художник-постановщик Олег Молчанов, декларирующий желание участвовать в создание спектакля, «поражающего зрителей новизной, богатством костюмов и танцевальных номеров». Можно по-разному оценить сценографию, где вопреки замыслу «создать романтичное, невесомое оформление», сделана неосторожная попытка соединения мира поэтической девственной природы и рукотворной красоты. Однако нельзя не отдать дани художнику-постановщику- последователю франкомана Ивана Всеволожского.

Сцена Нереид и видения Авроры

Как и знаменитый директор Императорских театров, который подал Петипа и Чайковскому идею «Спящей красавицы» и стал автором эскизов декораций и костюмов, Молчанов тоже хорошо знает историю моды XVII-XVIII веков. По его признанию, «костюмы рождались на одном дыхании». Наверняка, если судить по лифам Пейзанок, тюникам Фрейлин, Нереид, «амазонкам» придворных Дам и камзолам Кавалеров в сцене охоты Дезире. Но невозможно не досадовать из-за того, что в поисках колористики современные театральные художники упускают концептуальную содержательность сценического костюма. Без внимания остаются законы, открытые кудесником Симоном Вирсаладзе, придумавшего не просто эффектный сценический наряд «желанного принца», но стилизованный золотой колет, в котором юноша вылетает на сцену ослепительно ярким лучом света и образом Короля-солнца Людовика XIV.

В визуальную составляющую «Спящей красавицы» свой вклад внес и художник по свету Сергей Шевченко. Конечно, бесконечно жаль, что феерия спектакля выражена лишь мистификацией исчезновения Карабос сквозь землю в клубах дыма. А вот «Панорамы», сопровождающей движение ладьи Феи Сирени с Дезире по реке времени к замку короля Флорестана, увы, нет. Но, что упрекать за это астраханцев, если даже Большой театр России не смог восстановить эту некогда величественную сцену на своих подмостках.

Огромная работа проделана педагогами-репетиторами Натальей Коробейниковой, Эсмиральдой Мамедовой, Михаилом Зиновьевым, Максимом Мельниковым и Артемом Паничкиным, подготовившими солистов и выстроившими стройные ряды кордебалета. На плечи наставников легла ответственность воплотить сложную иерархическую структуру классического балета (не случайно названного энциклопедией танца), восходящую от характерного и demi-caractère танцев – к чистейшему академизму. И в самом классическом каноне – от ансамблей кордебалета к дуэтам и сольным вариациям. С этой задачей педагоги и артисты весьма успешно справились.

В «Спящей красавице» женский танец сверкает во всей красе. В трех премьерных спектаклях исполнительницы некоторых партий не менялись. Например, Татьяна Топоркова (Фея Сирени), Олеся Белевцова (Фея цветущих колосьев), Мария Щеглова (Фея хлебных крошек), Анастасия Грачёва (Фея-канарейка), Валентина Хапугина (Фея пылких страстей), Валентина Хапугина (Фея Бриллиантов), Каролина Сумарок (Фея Золота), София Дудоладова (Фея Сапфиров), Мария Щеглова (Фея Серебра»). Некоторые лишь варьировались, как София Дудоладова, однажды сменившая Каролину Сумарок в партии Феи Искренности. Подготовлены несколько составов сказочных персонажей: Виктория Шалгина и Олеся Белевцова (Белая кошечка), Виктория Кротова, Арина Лемешко и Ринсен Иваками(Красная шапочка), Аскар Сиразиев и Азамат Майкенов(Волк), Олеся Белевцова и Ксения Рыбина (Золушка), Савелий Храмков и Юрий Дружинин (Принц).

Принцессе Флорине-Анастасии Грачёвой пришлось менять партнеров в дуэте с Голубой птицей. Андрей Арсеньев показал динамичные jetés entrelace, но над entrеchat six танцовщику надо усиленно поработать. Лучше это движение удалось Прохору Зеленину.

Анна Табачук из роли Феи Карабос вовсе не выходила, искренне проживая жизнь своей героини: «щетинилась» пластикой и замирала острыми позами. Отринув скверну образа, Фея Карабос в финале умилительно «произносит» свое хореографическое напутствие молодым в паре с Фей Сирени. Изумляющее невероятное превращение, но как тут не поверить в торжество сказочной силы, способной переродить самого отъявленного злодея?! Зато теперь под звуки старинного французского гимна Vive Henri IV, приписываемого Эсташу Дю Корруа и переработанного Чайковским, на вершину финальной пирамиды «Апофеоза» водружена не только спасительница династии Фея Сирени.

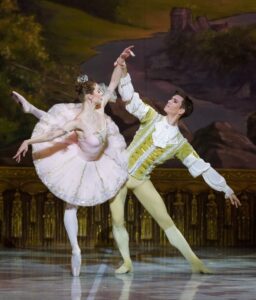

Аврора — Анастасия Лукина, Принц Дезире — Павел Михеев

Премьерный блок спектаклей открыли гости из Мариинского театра: Анастасия Лукина (Принцесса Аврора) и Павел Михеев (Принц Дезире). Если опытной балерине, ученице Габриэлы Комлевой (замечательной ленинградской Авроры, приготовившей с Лукиной партию), такой статус придан закономерно, то ее партнеру, артисту с положением корифея великого театра, – довольно формально. Привлекательный своей фактурой, хорошей стопой, легким прыжком, он пока не позволяет себе высказаться через танец, максимально раскрыть смысл и красоту движения. Чувствуется отсутствие опыта, техники сольного и дуэтного танца, неудобство в партерных вращениях. Танцуя по-ученически, гость и актерски был довольно скован. Пожалуй, даже внешне партнеры не составили гармоничный дуэт. Вот и получилось, что астраханские артисты по-девичьи трогательная София Романова и живая, просветленная Марина Арсеньева (Аврора), их партнеры – энергичный Артур Альмухаметов и чувственный Всеволод Табачук (Принц Дезире) отнюдь не оказались в тени петербуржских коллег.

Сцена из спектакля

Спектакль родился. Ему предстоит «обкатка» на зрителе разного возраста. Подобно драгоценному камню, он будет совершенствоваться процессом подобной шлифовки. Но, бесспорно, станет долгожителем этой сцены, даря новым поколениям балетоманов светлые эмоции.

Фото предоставлены Астраханским государственным театром оперы и балета

Автор – Александр Потапов

Пока нет комментариев