В 2018 году Россия отмечает двухсотлетний юбилей самого именитого русского хореографа Мариуса Петипа, француза по происхождению, проработавшего в России более полувека и около трех с половиной десятилетий занимавшего пост главного балетмейстера императорской сцены. Петипа работал в тогдашней столице империи – Петербурге, но регулярно наезжал и во вторую столицу – в московский Большой театр – ставить и переносить свои спектакли, а в 1868 году создал для Большого спектакль, который и поныне является его визитной карточкой – «Дон Кихот». Празднование года Петипа в России – дело чести государства, и естественно, что Государственный академический Большой театр России как один из двух главных академических балетных театров страны включился в программу празднования.

Первоначальные планы Большого на юбилейный год Петипа были феерическими – создать программу одноактных балетов Петипа, пригласив трех самых известных и успешных в мире балетных реставраторов – Сергея Вихарева, Юрия Бурлаку и Алексея Ратманского. Три отделения – три одноактных балета. Классические одноактовки – сейчас репертуарная редкость, идут в основном многоактные балеты Петипа.

Но около года назад скоропостижно скончался Сергей Вихарев, и планы расстроились. Ратманский сделал «Арлекиниаду» для Американского театра балета, Бурлака отработал юбилей Петипа в Саратове, а Большой театр вместо эксклюзивного вечера решил провести балетные гала-концерты с участием мировых звезд.

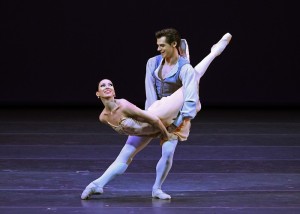

Наталья Осипова, Джейсон Киттельбергер. Дуэт из балета «Кутб». Фото Михаила Логвинова/

Большой театр.

Правда, юбилейные мероприятия к году Петипа в Большом только концертами не ограничились. Петипа здесь танцуют вне зависимости от юбилея, на его произведениях держится классический репертуар. Афиша Большого включает «Лебединое озеро», «Дон Кихота», «Спящую красавицу», «Баядерку», «Корсара», «Раймонду». Только этого мало: к году Петипа приурочили восстановление двух спектаклей, связанных с именем Петипа, выпавших из репертуара за последние 5-6 лет. Оба спектакля – из числа прошлых удач театра.

Первый балет, «Коппелия» – реконструкция спектакля Петипа (по Сен-Леону) от известного балетного реставратора Сергея Вихарева. Этот спектакль уже вернулся в репертуар. Второй – «Дочь фараона», в котором от Петипа осталось только название и несколько женских вариаций. В конце 90-х годов ХХ века «Дочь фараона» наново поставил известный французский балетмейстер Пьер Лакотт, включив, однако, записанные вариации Петипа. Этот спектакль будет показан в конце июля.

А на рубеже мая и июня на сцене Большого состоялись два гала-концерта под названием «Посвящение Петипа» с участием артистов театра и международных балетных звезд.

Гала-концерт – сложная форма, серьезно уступающая по силе воздействия цельному спектаклю, к тому же довольно избитая. Но есть способы сделать из избитой формы эксклюзивное событие: собрать тематический вечер (пример – позапрошлогоднее гала Бенуа с темой балетного Шекспира), привлечь талантливого режиссера (пример – гала-концерты, режиссером которых был Дмитрий Черняков в период плотного сотрудничества с Большим) или пригласить редко встречающихся на одной сцене известных артистов. Эксклюзивность события будет зависеть от имен приглашенных артистов. Большой театр пошел по третьему пути – собрал хороших, очень хороших и исключительных артистов на своей сцене, чтобы станцевать в честь Петипа.

Концепция («Посвящение Петипа») в программе юбилейных вечеров Большого особо не просматривалась – традиционные сборные концерты, в которых классика чередовалась с неоклассикой и современным балетом, а сам Петипа был представлен всего в 1/3 номеров. Взяли не концепцией, а числом – концерт протяженностью более четырех часов вместил аж 19 номеров (1 июня). За режиссера и продюсера концерта был сам руководитель балетной труппы Махар Вазиев, а главным козырем стал своеобразный, редкий для Москвы, состав звездных участников гала.

Разумеется, в гала, в первую очередь, был широко представлен сам театр-организатор – от признанных звезд – Захаровой, Овчаренко, Лобухина, Сташкевич и Лопатина, Смирновой и Чудина до выдвиженцев директора балета – Ковалевой, Тисси, Шрайнер и Денисовой. Точнее от выдвиженцев до звезд театра: открывался гала двумя номерами в молодежном исполнении – адажио из «Бриллиантов» и па де де Флорины и Голубой птицы.

Ковалеву, Тисси («Бриллианты»), Денисову (Флорина), Шрайнер (Жанна из «Пламени Парижа») в Большом театре можно посмотреть в целых балетах, номера из которых они исполняли, а Шрайнер – даже в записи трансляции «Пламени Парижа». Поэтому обошлось без откровений.

«Бриллианты» Баланчина – главного неоклассика ХХ века, наследника Петипа по прямой, пара молодых артистов Большого Алена Ковалева и Якопо Тисси станцевала красиво, но безмятежно, оставляя шлейф ностальгических воспоминаний об этом же номере, когда-то часто исполняемом в аналогичных гала Лопаткиной. Да, можно исполнять это вот так, безоттеночно, как юная балерина, а можно в этом небольшом номере, следуя поворотам музыки Чайковского, сверкать разными исполнительскими гранями, переходя от безмятежности к смятению, от инфантильности к зрелой женственности, от чистой лирики к парадному величию, как это делала балерина зрелая.

На фоне стандартного, не очень уверенного исполнения партии Флорины Анастасией Денисовой (в па де де Флорины и Голубой птицы из «Спящей красавицы» – шедевре Петипа) блистал ее партнер – Артемий Беляков, обладатель большого прыжка и отличных заносок, базовой балетной техники для партии Голубой птицы.

Маргарита Шрайнер, Игорь Цвирко. Па де де из балета «Пламя Парижа». Фото Михаила Логвинова/

Большой театр.

Маргарита Шрайнер и Игорь Цвирко в одном из главных хитов советского балета – па де де из «Пламени Парижа» Вайнонена – выступили ожидаемо: она – легконогая, быстрая, чуть суетливая, он – мужественный, виртуозный протагонист героического стиля.

Шрайнер выходила в концерте и второй раз – в вариации из «Раймонды» в финале гала, такая же легконогая, быстрая и чуть суетливая.

Исполнять отрывки из балетов, идущих в театре, удобно для артистов, тем более вернувшихся с ответственных гастролей, но не очень интересно для публики, посещающей театр не только по праздникам, поэтому в выигрыше оказались те участники гала, которые исполнили менее знакомый репертуар.

Светлана Захарова, Михаил Лобухин. Дуэт из балета «Тристан и Изольда». Фото Михаила Логвинова/Большой театр.

Например, Захарова предпочла станцевать современный номер – «Тристан и Изольда» Кшиштофа Пастора на музыку Вагнера. Правда, она его уже исполняла на своих творческих вечерах, но очень давно – пришлось даже сменить партнера – вместо Андрея Меркурьева Тристаном стал Михаил Лобухин. Современный номер показал уникальную пластику балерины, поразительную гуттаперчевость ее уникального тела, что не позволяет проявить репертуар, в котором она сейчас занята в театре.

Анастасия Сташкевич и Вячеслав Лопатин изящно и стильно станцевали па де де из балета «Талисман». Партию бога ветра Вайю последнее время танцуют в героической манере, акцентируя прыжковую мощь персонажа, однако Вячеслав Лопатин показал, что это можно сделать и легко, без нажима и натуги: ветер не обязательно бывает бурным, бывает легким и стремительным. Номер, который частенько исполняют в гала-концертах, в интерпретации мастеров Большого смотрелся свежо по исполнению и уместно в юбилейном концерте: считается, что «Талисман» принадлежит Петипа, хотя и в нем угадываются наслоения советского героического балета.

Интересно и разносторонне показался в гала-концерте премьер театра Артем Овчаренко – в первом отделении в дуэте из нашумевшего «Нуреева» (партнерша – Кристина Кретова, танцевала за Марго Фонтейн), а во втором отделении в одном из самых заковыристых номеров неоклассического наследия – па де де на музыку Обера в хореографии Виктора Гзовского. Артем экстренно заменил Уго Маршана в паре с солисткой Парижской Оперы Сэ Ын Пак. В дуэте из «Нуреева» Оваренко поразил не только внешней похожестью на своего героя, но и схожестью с энергоемким нуреевским стилем. Несмотря на экстренный ввод в па де де Обера, Артем, похоже, идеально вписался в эту истинно французскую вещицу: чуткое партнерство, элегантность, технический блеск, тот род виртуозности, которая скрывает сложность хореографического текста и обнаруживает техническую безусильность.

В финал вечера было поставлено одно из самых оригинальных творений позднего Петипа – венгерское гран па, исполненное артистами Большого, во главе с Ольгой Смирновой, утонченной гордячкой Раймондой, и Семеном Чудиным – де Бриеном, первым классиком театра и галантным партнером. «Раймонда» идет в театре редко, примерно раз в сезон, а в сезоне 2017/2018 в полном спектакле эту пару мы не увидели, зато ей досталось почетное право завершить вечер, посвященный создателю «Раймонды».

Звезды Большого светят всесезонно, а вот артисты Мариинского театра на сцене Большого – редкие гости. И если программа гала на концепт не претендовала, то приглашение артистов из дома Петипа, как часто называют Мариинский театр, было если не концептуальным, то принципиальным решением. Пусть только на праздник, а не для участия в спектаклях Большого, в этот вечер на сцену Большого были приглашены ключевые балерины Мариинского театра Виктория Терешкина, Олеся Новикова, Екатерина Кондаурова, известные танцовщики Леонид Сарафанов (сейчас в Михайловском театре), Владимир Шкляров, Юрий Смекалов.

Новикова и Сарафанов показали на московской сцене эталонное исполнение па де де из «Спящей красавицы» – мягкое, элегантное, академичное, истинно петербургское, как мы его себе представляем. Знаменательно, что они вышли в костюмах из реконструкции «Спящей красавицы» Сергея Вихарева, с которой началась новая эпоха в балетной реставрации – возврат к истинным текстам Мариуса Петипа и освобождение их от наслоений ХХ века.

Виктория Терешкина, Владимир Шкляров. Па де де на музыку Чайковского. Фото Михаила Логвинова/

Большой театр.

Терешкина с Шкляровым – пара главных виртуозов нынешней Мариинки – открывая 2-е отделение гала, вышла в концертном па де де Баланчина на музыку Чайковского. Шкляров показал иной тип виртуозности, чем, например, Овчаренко, и тот, на котором долгие годы специализировался Сарафанов (легкость и безусильность) – бравурный, эффектный внешне, с акцентом на технических сложностях и форсированных темпах. Публика это оценила. Виктории же удалось сочетать в своем танце легкость с победительностью.

Кондаурова со Смекаловым выбрали для сцены Большого современную хореографию – знаменитый дуэт с долгим поцелуем из «Парка» Прельжокажа. Этот спектакль в свое время был на гастролях в Москве, но его танцевали другие примы Мариинки – Вишнева и Терешкина. Теперь Екатерине Кондауровой представилась возможность выйти в этом культовом дуэте в Большом и доказать, что ее чувственная героиня самобытна, но ничуть не уступает героиням ее именитых коллег.

Второй большой десант приехал в Москву из Франции, родины Петипа, что не менее символично, чем приглашение мариинских артистов. Планировались три пары из Парижа: Людмила Пальеро с Маттиасом Эйманом, маститые этуали Парижской Оперы, молодая солистка той же труппы Сэ Ын Пак вместе с премьером Уго Маршаном (именно его заменил Овчаренко) и пара ветеранов – бывшие этуали Оперы, воспитанные еще Рудольфом Нуреевым, звезды мирового балета Изабель Герен и Мануэль Легри, ныне худрук балета Венской Оперы.

Сэ Ын Пак, Артем Овчаренко. Большое классическое па. Фото Михаила Логвинова/Большой театр.

Первая пара танцевала финальное па де де из «Дон Кихота» в постановке Р.Нуреева, слишком навороченное, чтобы станцевать его чисто, эффектно и одновременно витально (за что мы любим этот дуэт в постановке Петипа), а исполнение Се Ын Пак партии из дуэта на музыку Обера, особенно на фоне восхитительной легкости ее партнера, смотрелось натянуто и скованно. То, что лучшие годы самой именитой французской труппы далеки от сегодняшнего дня, заставили вспомнить ветераны сцены Парижской Оперы. Эти легендарные артисты, которым сейчас уже за 50, как настоящие большие личности представляют интерес на сцене, даже если просто по ней ходят. Но они станцевали: Герен – с элегантностью и тем самым очарованием, которое во всем мире известно под французским словом шарм, а Легри – так пылко и технично, что заставил забыть о том, сколько ему лет. Французские звезды вышли в первом и втором отделениях концерта в подобающих их возрасту номерах, с похожим сюжетом и близким месседжем, увлекая зрителя в рассказанные языком пластики и танца истории: первая – о роковой женщине и гибели увлеченного ею мужчины (хореограф – Ролан Пети), вторая – о невозможности любви, встрече и неизбежном расставании (хореограф – Патрик де Бана). Несмотря на некоторую банальность этих номеров, появление на сцене Большого старой французской гвардии стало одной из главных кульминаций вечера.

К явлению такого же порядка можно отнести и выступление в гала-концерте известных балерин старшего поколения – испанки Лусии Лаккара и итальянки Алессандры Ферри.

Лаккара довольно часто появляется в московских гала-концертах. В гала Большого она станцевала два номера вместе со своим постоянным партнером Дино. Современный номер «Закрученная спираль» Рассела Маллифанта уже знаком московскому зрителю, но парение Лусии в руках своего мужа и партнера, когда, кажется, не работают законы земного притяжения – всегда захватывает. А в первом отделении концерта была редкая возможность видеть ее в классике – Лаккара и Дино исполнили белый дуэт из «Лебединого озера». Исполнен он был изысканно, но немного резало глаз, привычный к академической традиции, натуралистичное плескание рук Лаккары, отчасти знакомое по канону, созданному Плисецкой для фокинского «Лебедя».

Ферри, переживающая свою вторую молодость на сцене Ковент-Гарден, в гала-концерте вышла в дуэте «После дождя» на музыку Пярта от известного английского хореографа Уилдона вместе с Марсело Гомесом, еще недавно премьером Американского театра балета, а теперь фрилансером. На завораживающую музыку, в которой тягучую мелодию расчерчивают звонкие капельки дождя, разворачивается медитативный дуэт, выглядевший бы несколько расудочно-математическим, если бы Ферри неожиданно не внесла в него эротический подтекст.

Можно было бы сказать, что именно старшее поколение балетных звезд обеспечило эксклюзивность этому концерту, если бы не Наталья Осипова, редкая, но желанная гостья на московской сцене. Бывшая прима Большого, сейчас танцующая в Англии, так же, как и другие именитые гости Большого, появилась в двух отделениях концерта (1 июня, 30 мая – только в первом отделении). И если первое ее появление – в современной хореографии (отрывок из балета «Кутб» Сиди Ларби Шеркауи) в партнерстве с Джейсоном Киттельбергом можно было отнести к некоторому недоразумению (рожденный летать должен летать, а не ползать), то знаменитый дуэт Манон и де Грие, исполненный в партнерстве с Владимиром Шкляровым с ураганом страстей, оставил исключительно сильное впечатление. Сцена под этими артистами разве что не дымилась.

Дебют Натальи в этой роли состоялся на сцене Большого, на гастролях Английского королевского балета в Москве 4 года назад. Сейчас видно, насколько органично она себя чувствует в этой культовой роли, в чисто английском балете, являясь на сегодня одной из выдающихся исполнительниц балета Макмиллана. К Петипа это, конечно, не имело никакого отношения, но такое страстное исполнение можно было бы назвать самым горячим посвящением Петипа.

Все права защищены. Копирование запрещено.

Пока нет комментариев