Десять вопросов самому себе

Сергей Бирюков — редактор отдела культуры газеты «Труд», музыкальный обозреватель. Член Союза композиторов России, Ассоциации музыкальных критиков. Кандидат искусствоведения. Член экспертного совета фестиваля «Золотая маска».

Сергей Бирюков — редактор отдела культуры газеты «Труд», музыкальный обозреватель. Член Союза композиторов России, Ассоциации музыкальных критиков. Кандидат искусствоведения. Член экспертного совета фестиваля «Золотая маска».

Родился 21 октября 1950 года в Москве. Отец — журналист, мать — инженер. Окончил Московскую консерваторию в 1974 году по специальности «теория музыки», в 19797м — аспирантуру. После года срочной военной службы (Ансамбль песни и пляски МВД СССР) поступил в 19757м на работу в Союзе композиторов СССР. В 1988 году перешёл в редакцию газеты «Правда», где стал музыкальным обозревателем. В 1991 году приглашён в том же качестве в газету «Труд», с 20117го — редактор её отдела культуры. Автор книг о музыкантах Николае Петрове, Денисе Мацуеве.

1. Журналистика — это…

…дар и потребность вести для людей постоянный репортаж о мире. Умение видеть в вещах суть и выделять в явлениях важное. Страстное желание, чтобы этот мир как минимум не стал хуже, а по возможности — лучше. Непреложное уважение к человеку и его труду — даже если результат этого труда тебя не устраивает.

Даже когда ты критикуешь то, как построен дом, или сочинён роман, или поставлен спектакль, — это нельзя делать с презрением. Если только строитель этого дома, или писатель, или режиссёр и пр. не конченый аморальный тип, но вероятность такого, согласитесь, исчезающе мала. Разумеется, необходимо владеть инструментами — зорким глазом, острым словом. А самая главная заповедь — свою совесть ставить выше всех прочих мотивов. Стараюсь соответствовать.

2. Почему вы пошли в журналистику?

Наверное, точнее было бы ответить на вопрос — почему журналистика «пошла в меня». Прежде всего потому, что вплотную к ней подвела моя первая профессия, полученная в Московской консерватории, — музыковедение. Потому что двенадцать лет работы в Союзе композиторов СССР, познакомившие практически с полной картиной композиторского творчества во всех 15 республиках страны, постоянно давали повод для репортажей, обзоров, интервью.

Да и как было не писать, если тебе первому или одному из первых приносили свои только что созданные симфонии, оперы, кантаты, квартеты и пр. грузин Гия Канчели, армянин Авет Тертерян, украинец Иван Карабиц, латыш Петерис Васкс, конечно, россияне — Ефрем Подгайц, Леонид Десятников, Владимир Кобекин — сегодняшние национальные, а то и мировые классики. Если ты был свидетелем, например, заседания секретариата СК, на котором разнесли в пух и прах Первую симфонию Шнитке. И другого секретариата, где те же Хренников, Кабалевский и прочие мэтры проявили совсем иное, горячо сочувственное отношение к новому сочинению Альфреда Гарриевича — Альтовому концерту. Просто за 10 лет, прошедших между этими событиями, страна стала другой — наступила перестройка.

Перестройка и в моей судьбе сыграла важную роль. Именно тогда скромного работника СК (хотя он и титуловался громко — «заместитель председателя Всесоюзной комиссии симфонической музыки», а председателем был замечательный симфонист и песенник Андрей Яковлевич Эшпай) позвали музыкальным обозревателем в «Правду». Газете, позиционировавшей себя лидером тогдашних перемен, понадобился, как мне объяснили, не просто репортёр, но аналитик.

Вот так сама жизнь втянула в газетное дело. Лишь в конце 1991 года редактор отдела культуры «Труда» Леонид Павлючик — не только великолепный журналист, знаменитый кинокритик, но и, не скрою, мой близкий друг — предложил сменить редакцию. Это был второй — и последний — в моей карьере переход с одного места работы на другое.

Ну и не могу не помянуть здесь моего отца, Николая Семёновича Бирюкова. Журналиста-международника, первого главного редактора редакции информации Центрального телевидения, чья команда придумала, довела до эфира 1 января 1968 года и обеспечила дальнейшую многолетнюю жизнь программы «Время».

Папе очень хотелось, чтобы сын пошёл по его журналистским стопам. И, видимо, семейные флюиды в конце концов сработали, хотя далеко не сразу. Но я рад, что мой папа, тогда уже пенсионер, хотя бы в самом конце своей жизни увидел первые шаги своего сына в главных (по крайней мере в ту пору) газетах страны.

3. Кого из героев ваших материалов вы помните и почему?

Вопрос, ответ на который требует не журнальной заметки, а книги. Помню Георгия Васильевича Свиридова, принявшего меня в сентябре 1996 го6 да, — я попросил рассказать о его учителе Дмитрии Дмитриевиче Шостаковиче, чьё 90-летие со дня рождения тогда отмечалось. Один великий композитор рассказывает о другом, своём наставнике, — такое забыть невозможно.

Или посещение Галины Сергеевны Улановой — кстати, тогда же по тому же поводу. Тоже незабываемо, начиная с самого дома на Котельнической набережной, где теперь музей-квартира легендарной балерины. А тогда это был никем не охраняемый подъезд с дверью, еле державшейся на ветхих петлях. Галина Сергеевна, конечно, вспомнила Шостаковича, который у них в Вагановской школе преподавал теорию музыки и «в 9 утра прибегал с зубным порошком на губах» — дивная деталь, говорившая о том, в каком темпе жил юный, но уже супервостребованный композитор.

Но главным образом рассказывала о своей жизни, о юности, о походах с отцом на байдарке. Жаловалась на теперешний быт, на то, как трудно в отсутствие помощников убирать громадную квартиру (мне показавшуюся почти пустой, её украшали только горки с антикварным фарфором). Печалилась, что уже вряд ли увидит свой родной Петербург. На моё замечание, что и здесь из её окна открывается прекрасный вид — на Кремль, на Москву-реку, — вздохнула: разве это река, вот Нева — река…

Как забыть неоднократные визиты к дирижёру Евгению Светланову, после которых тот написал в нашей трудовской «многотиражке», посвящённой моему 50-летию: «Мы с Сергеем Николаевичем — давние знакомые и собеседники».

А общение с прославленным пианистом Николаем Петровым — страстным поборником большой музыки и непримиримым борцом против пошлости — к сожалению, не могу процитировать самые яркие его высказывания на эту тему, опасаясь задеть ЛГБТ, и иные чувствительные сообщества…

А неоднократные интервью с Майей Михайловной Плисецкой, причём не я ей звонил, а она, зная, как стеснённо мы в первые постперестроечные годы жили, набирала мой номер из своего Мюнхена.

А походы к Галине Павловне Вишневской, особенно её рассказ о том, как снималась у Александра Сокурова в фильме «Александра»… На вопрос — не страшновато ли было в начале 2000-х ехать на съёмки в совсем ещё не спокойную Чечню, только усмехнулась: «Тому, кто три года видел, как на его город каждый день сыплются тысячи бомб, уже ничего не страшно». Она прожила ленинградскую блокаду от звонка до звонка.

4. Вы считаете себя свободным от самоцензуры?

Трудный вопрос. Решил честно прошерстить свою биографию и найти-таки случаи добровольного компромисса, за которые вот удобный повод покаяться. Но полчаса хождения по комнате из угла в угол и копание в дальних закоулках памяти странным образом ничего не дали. И при Лужкове мы ругали столичную градостроительную, точнее градоразрушительную политику. И министру культуры Швыдкому бросали обвинение за увольнение того же Светланова из госоркестра. А уж ельцинские времена — полная журналистская вольница.

И всё же вспомнил. Не дела давно минувших дней, а совсем недавний случай. Попал я на спектакль по пьесе одного очень известного чиновника. В хорошем театре. Текст — ходульнее не придумаешь. Наши — орлы, мудрецы, храбрецы. «Ихние» — негодяи, фанфароны, дуболомы. Рука чесалась написать всё, как есть. Но к постановке был причастен мой старинный друг, который попросил: «Сергей Николаевич, как о мёртвых — либо хорошо, либо ничего». Я предпочёл «ничего». Так что, как говаривал Николай Васильевич Гоголь, «такие происшествия бывают на свете. Редко, но бывают». Печаль в том, что в самое последнее время — не так уж и редко.

5. Что (или кто) помогает не терять веры в себя и в профессию?

Нас читают, слушают, смотрят. Порой получаешь тому подтверждение, откуда ну совсем не ждёшь.

Недавно пресс6служба одного очень известного дирижёра попросила: вы поосторожнее, а то нам от Зальцбургского фестиваля пришло нарекание — что это ваш журналист написал, что ему не дали билет на концерт и он был вынужден слушать свой же, родной российский коллектив в дверную щёлочку…

Но я писал это по-русски, в газете «Труд», а не в «Винер цайтунг» или «Зальцбургер нахрихтен»!

Они всё читают, объяснили мне.

Вот более серьёзный пример. Кто-то глазастый в редакции углядел на сайте госзакупок тендер Министерства культуры на исследование, зачем стране… Министерство культуры. Ваш покорный слуга сел за написание ироничной заметки насчёт того, что Минкульт готов платить три миллиона рублей неведомому «аналитическому центру» за составление его же, Минкульта, стратегии на ближайшие три года. Звоню вторично узнать, кто выиграл заказ… и с изумлением слышу: «Мы решили снять заявку». Вот так «Труд» спас государственные три миллиона рублей. Мне тогда сказали, что их, возможно, перенаправят оргкомитету Конкурса Чайковского, которому как раз не хватало этой суммы.

Жаль, конечно, что такого прямого действия удаётся добиться не всегда. Но шанс на удачу вовсе не равен нулю, и это побуждает не оставлять стараний. А насчёт «кто помогает»… К счастью, честных людей немало. Сомневаетесь? Тогда приглашаю — да хоть к нам в редакцию. Познакомлю.

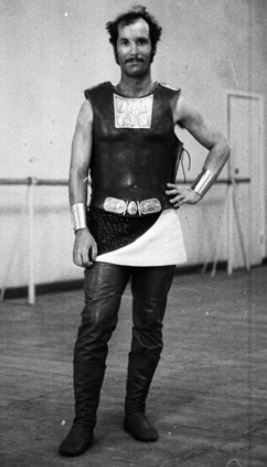

- В миманс гастрольных спектаклей миланского театра «Ла Скала» позвали выпускников консерватории

- 6-летний Серёжа Бирюков со своей мамой и с дирижёром Натаном Рахлиным в Крыму на горе Ай-Петри

- «Редакционные будни» — до недавнего времени мы вправду устраивали такие посиделки с живой музыкой

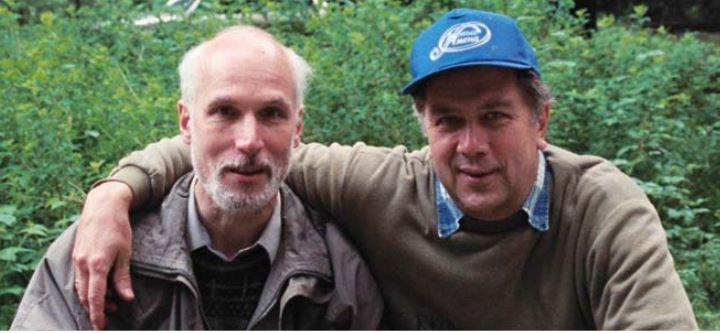

- С моим соучеником Александром Соколовым, многолетним ректором Московской консерватории, во дворе мемориального домика его деда, писателя Ивана Соколова-Микитова

6. «Если не журналистика, то…» — или где вы ещё можете принести пользу?

Вообще6то я, напомню, музыковед с консерваторским образованием. Кандидат искусствоведения.

Могу преподавать любую музыкально-теоретическую дисциплину. Прилично играю на рояле, а когда-то и на органе занимался. Так что если дать мне в руки не слишком тяжёлые клавиши, смогу услаждать слух пассажиров метро, допустим, избранными фугами из «Хорошо темперированного клавира» Баха.

Очень люблю фотографировать, а некоторые свои кадры считаю вполне выставочными. Серию о Геннадии Николаевиче Рождественском, подпольно снятую на его незабываемых концертах-беседах, когда-нибудь, может, найду возможным опубликовать. Сами посудите: стоит на своём подиуме, повернувшись к микрофону, великий дирижёр, а мне в телеобъектив не только видны бумажки в его руках, но можно на просвет прочесть, что на них написано. Огромными буквами — чтобы не напрягать глаза разбором текста. А там, где предполагается акцент, стоит жирная цветная помета — ну точно такая, какие ставят дирижёры в исполняемых партитурах. Для Геннадия Николаевича и этот текст был такой же исполняемой партитурой…

7. Как вы отдыхаете?

С этим совсем плохо. Пока отредактируешь своих авторов, выбьешь из кое-кого не ладящего с дедлайнами нужный текст, сходишь на премьеру оперы, свою заметку о ней напишешь, просмотришь почту — вот уже и два часа ночи. С другой стороны, когда эта премьера — твой любимый с детства «Садко», или в концерте исполняют Вальс Равеля, который своей атомной энергией мёртвого подымет — разве нужен отдых? Ты в такие радостные часы и трудишься душой, и отдыхаешь.

8. Какие хулиганские поступки вы совершали в детстве или юности?

По части хулиганства я не масштабная личность. Самые суровые школьные преступления были связаны с привычкой качаться на стуле и иногда ломать его. Как-то классе в седьмом в запоздалом приступе инфантильности щекотнул соседку, она взвизгнула, чем привлекла внимание нашего математика Абрама Григорьевича Маневеча. «Бирюков, что это ты делаешь»? — «Я пощекотал Королёву». «Ты пощекотал Королёву?! Нашёл кого щекотать!» — смачно хохотнул педагог: Наташа была очень хорошенькая, притом вполне себе упитанная девочка.

А вот действительно рискованный поступок, совершённый в консерватории. В перерыве лекции я зачем-то снял трубу с фасада органа в 47-м классе (они там не закреплены, а просто вертикально вставлены в свои гнёзда) и лихо носился с ней по коридорам. Счастье, что никто из органистов не увидел. Думаю, был бы минимум строгач, а то и выгнали бы из вуза. Это ведь реальный вандализм.

9. Ваше самое яркое воспоминание?

Наверное, участие в мимансе театра «Ла Скала» во время его гастролей в 1974 году. Меня, только спихнувшего с себя выпускные экзамены и приём в аспирантуру, взяли древнеегипетским солдатом в «Аиду». Судя по пышности и академическому стилю, это была постановка великого Дзеффирелли. Помню итальянского помрежа, отрабатывавшего с нами чеканный парадный шаг: уно, дуэ, тре… Кто знал, что всего лишь через полгода понадобится освежать это воспоминание уже в Советской армии…

Было также одно незапланированное выступление в «Симоне Бокканегре». Эта опера Верди завершала гастроли, нас всех пригласили просто как гостей, зрителей. Вдруг аврал: кто-то из миманса не пришёл, срочно переодевайся… Но я же не знаю ни движений, ни элементарно сюжета (объясню: мне было 23 года, а «Симон…» тогда в России практически не ставился). Ничего, сказали, смотри и делай, как все… Никогда не забуду скакание хороводом по ступеням на едва освещённой сцене — как я не свернул себе шею?..

Потом мы швыряли одного государственного преступника наземь. С ним был и второй, которого я тоже хотел швырнуть, но он что-то очень засопротивлялся, тут и мои друзья отступили назад, и я понял, что надо умерить пыл — весьма кстати, потому что этот второй потом долго пел очень красивую арию. А в самом конце я так заслушался изумительного соло главного героя, что вывел меня из оцепенения только матерный шёпот: «Крути, твою мать!» Оказывается, надо было вращать ручку блока, поднимающего парус корабля.

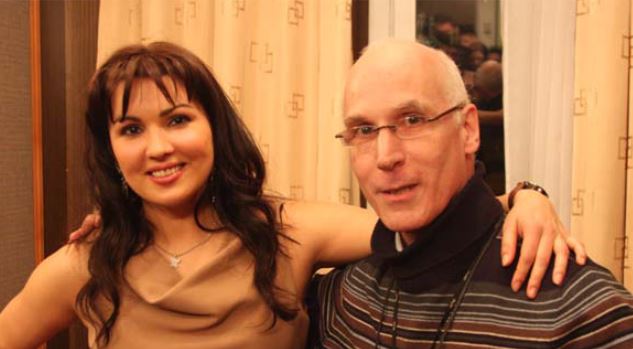

- С чемпионкой мира по боксу и телеведущей Натальей Рагозиной

- С певицей Аней Нетребко

- Во время ночного велопробега по северу Москвы

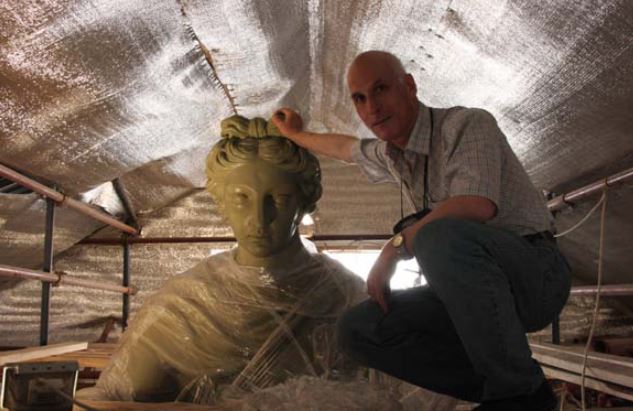

- На макушке портика Большого театра во время реконструкции

10. Ваши любимые: книга, фильм, песня, блюдо, напиток?

Тоже почти неразрешимый вопрос. Это как и с любимой партитурой: попробуй назови, если вся классическая музыка — любимая. Но, пожалуй, есть довольно надёжный критерий: если речь о книге, то какую ты перечитывал наибольшее количество раз? Тут на протяжении полувека, наверное, нет конкурентов у повести Стругацких «Понедельник начинается в субботу».

Фильм? Опять-таки — какой выбрать? «Доживём до понедельника»? «Обыкновенное чудо»? «Тот самый Мюнхаузен»? Любой из них можно смотреть с любого места. Но по вышеназванному критерию, пожалуй, «Этот безумный, безумный, безумный мир». Иной раз достаточно посмотреть его анимационные титры с изумительной музыкой Джерри Голда (чьё венское происхождение очевидно в совершенно штраусовских ритмах: этот еврей-композитор действительно бежал в Америку из Австрии от нацизма) — и хорошее настроение обеспечено.

Песня? Пора уже заканчивать текст, поэтому не стану мучить читателя вариантами (их, как понимаете, десятки): пусть это будет «Ночной разговор» Марка Фрадкина на стихи Владимира Лазарева. Тот, где припев «В самом центре Москвы не заснул человек». Часто это буквально про меня.

Блюдо? Солянка сборная мясная. Этот суп мне впервые заказал папа во время первого же нашего путешествия на поезде. Мне 13 лет, вагон состава «Сочи — Москва» несётся мимо Чёрного моря, я ем вкуснейший, по моим понятиям, суп, и передо мной — папино улыбающееся лицо. Можно ли представить себе большее счастье?

Напиток — швепс биттер лимон (не сочтите рекламой). Когда в два часа ночи дожимаешь статью, а во рту и мозгах пересохло — ничто не подбадривает лучше.

Пока нет комментариев