Навстречу XVI Международному конкурсу имени П. И. Чайковского

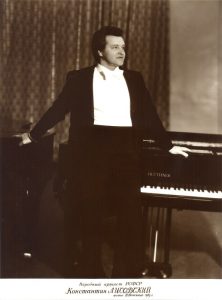

К. П. Лисовский

Накануне XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского наш корреспондент Михаил Першин побеседовал с лауреатом III конкурса Константином Павловичем Лисовским. Кстати, для певцов тот, третий по счету, конкурс был первым: в 1958 и 1962 годах номинации «Сольное пение» не было.

С 1954 года был на военной службе в Краснознаменном ансамбле песни и пляски имени А. В. Александрова. В 1965—1997 годах был солистом Московской филармонии. С 1979 года преподаёт на кафедре сольного пения Российской академии музыки имени Гнесиных

М. П. Константин Павлович, после «вашего» конкурса прошло 55 лет. Можно сказать, что сменилась эпоха. Другие вкусы, требования к артистам, особенно певцам. Так, по крайней мере, кажется со стороны. А как с вашей точки зрения? В частности, конкурс Чайковского – как вам кажется, уровень его изменился?

К. Л. Давайте начнем с того, что в, как вы говорите, «моем» конкурсе участвовал Атлантов. Как с ним можно сравнивать? Это не зависит от вкуса, эпохи, всего прочего – это ярчайшая индивидуальность, уникальный голос, задевавший помимо эстетики что-то внутри тебя.

М. П. Хорошо, не будем сравнивать. А если просто оценить?

К. Л. Вы знаете, я не очень слежу за конкурсом. В предыдущий раз переживал за Дебарга, как-то с ним несправедливо обошлись. А вокальный конкурс не понравился.

М. П. Будем надеяться, на этот раз будет лучше. Может быть, дело в программе? Она существенно изменилась с тех пор?

Программа конкурса: https://tchaikovskycompetition.com/ru/repertory/#voice

К. Л. Я бы не сказал. Что-то переместилось между турами, но существенных изменений нет. Может быть, отбор стал не такой строгий. У нас ведь была целая серия выступлений с отсевом, начиная с осени 1965-го почти до самого лета 66-го.

М. П. Хочу спросить про жюри. Честно сказать, Атлантов, вы, Охотников, Биешу, лауреаты других конкурсов той поры: Образцова, Соткилава… – все вы представляетесь сегодня мэтрами. Кто же мог вас судить?

К. Л. Начну с Христо Брымбарова – учителя Гяурова, Узунова, всех великих болгар. Кроме него, Анджей Хиольский, Рейзен, Свиридов. Свешников – председатель жюри. Всех, к сожалению, не помню.

Я потом встречался и с Хиольским, и с Брымбаровым…

Вдруг ко мне подходит человек: «Маэстро Брымбаров хотел бы с вами побеседовать. У него будет минут пятнадцать. Он остановился в гостинице “Москва”». Это был корреспондент какой-то газеты, писал книгу о Брымбарове. Отправились в гостиницу, тот нас принял, говорит: «Я к сожалению, лимитирован временем», мы начали говорить, он какие-то советы мне давал. В результате наша беседа длилась полтора с лишним часа. Он, кстати, прекрасно говорил по-русски, без акцента. А подтекст этой беседы, как я понимаю, состоял в том, что тогда был тренд – брать учеников отсюда. Я, правда, не высказал рвения, на том всё и кончилось. А кто-то ездил. Отделёнов, я знаю, стажировался в Болгарии.

Там был любопытный момент. Мы с Брымбаровым долго обсуждали фа-диез. Это такая критическая, переходная нота в диапазоне тенора. И вот этот журналист, что меня привел, слушал-слушал и спрашивает: «Маэстро, вы столько обсуждаете эту ноту. А если к вам попал ученик с хорошими данными, сколько времени вам понадобится, чтобы “сделать” ему фа-диез?» Брымбаров не задумываясь отвечает: «Пять-шесть лет». Я, честно сказать, тогда подумал: загибает. Прошло тридцать лет, слушаю мастер-класс Паваротти. И он в точности повторил слова Брымбарова: «Фа-диез – пять-шесть лет!»

М. П. Это – к вопросу о том, что в искусстве, в каких-то его базовых основах, мало что меняется в масштабе десятилетий. И если учесть, что наша беседа – перед конкурсом, то это напоминает нам, что соревнование соревнованием, но оно все же лишь небольшой этап на пути молодого артиста.

К. Л. Разумеется. Без прочной профессиональной основы ни тогда, ни сегодня, ни в будущем ничего не достичь.

М. П. Но кое-что все же меняется. Например, когда в былые годы Магомаев пел Фигаро по-итальянски, это было редкостью, думаю, только благодаря сверхпопулярности ему сходила с рук такая «оригинальность». А сегодня нет певца, который не пел бы на языке оригинала.

К. Л. Я борюсь с этим в академии, где преподаю.

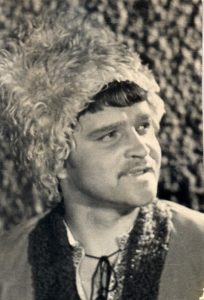

К. П. Лисовский. В роли Левко. Майская ночь Н. А. Римского-Корсакова

М. П. Почему? Разве плохо услышать, скажем, песни Шуберта на немецком? Вы, скажем, не пели?

К. Л. Шуберта – только по-русски. По-итальянски я пел, на других языках – нет. Дело не в том, плохо или хорошо это звучит. Звучит-то, может, быть, и приятно. Да беда в том, что девяносто девять процентов певцов языка по-настоящему не знают. Чисто начетнически они выучивают текст, может быть, даже произносят всё правильно. Но в целом для них это просто набор красивых звуков. А таинство камерного исполнительства – как раз в том, что, если исполнитель очень четко формирует образ (а понятно, что это невозможно без собственного понимания каждого слова, каждого оттенка смысла), то это каким-то неведомым путем передается залу и каждый слушатель начинает переживать то, что нарисовало его воображение. В этом-то и состоит психофизическое общение с залом. А когда выходит человек, красивым голосом поет красивые звуки, но ни он сам, никто в зале толком не понимает, что там, в этой песне, происходит – всем приятно, все хлопают, но никакого чуда нет и не может быть. А что такое – искусство без чуда?

М. П. Но если великий певец, какой-нибудь Фишер-Дискау, или возьмем из современных – Йонас Кауфман, поет Шуберта по-немецки, понимая и переживая всё это сам, то магия может передаться залу?

К. Л. Ну если Фишер-Дискау, то может быть. Но не все ведь Фишеры-Дискау. А поют-то все! И это напоминает какую-то механическую шкатулку. Но главное – эта манера начетничества, когда текст не имеет значения, волей или неволей переносится и на русскую музыку.

М. П. Вы говорите о камерном пении. А как получилось, что вы, со своей внешностью оперного героя, не попали в театр?

К. Л. Тут вряд ли уместно слово «получилось». Просто меня с самого начала привлекало именно камерное пение. В нем выражение чувств не требует огромного оркестра, сотни исполнителей, но, тем не менее, отображаются те же переживания, рассказывается о судьбе, любви, жизни и смерти. Плакатность, свойственная опере, не по мне. Камерная музыка гораздо тоньше, интеллигентнее, это меня всегда в ней привлекало. Это разговор от сердца к сердцу без посредников.

М. П. У вас есть замечательные оперные записи. «Майская ночь» была удостоена приза французской академии грамзаписи.

К. Л. Это было. Но запись есть запись, а я говорю о настоящей сцене. Правда, небольшой опыт у меня был, отчасти комический.

Я дружил с Александром Павловичем Огнивцевым. Гениальный был актер и вообще одаренный человек. Очень интересно за ним было наблюдать: только переступит порог Большого театра – мэтр, строгий, степенный, а дома – простецкий, чуть ли не вахлак вахлаком. Вот он раз и говорит: «Кость, давай ты споешь Шуйского. У меня нет Шуйского. А опера-то написана как противоборство Бориса с ним. Мне нужен партнер, чтобы этот конфликт прорисовать». – «Ну давайте».

Выучил я партию, мы с ним прошли сцену в тереме, где он меня расспрашивает про убийство царевича, – все хорошо. А что дальше-то? Я человек не театральный, ничего не знаю, никогда не играл. Жду. Вдруг он звонит: «20 сентября поем в Большом». Хорошо, поем-то поем, но я ведь и костюма-то не надевал. Мне бы порепетировать. «Да-да, порепетируешь». Ладно. Проходит еще дней десять. Я звоню: «Александр Павлович, что такое? Тишина…» – «Ничего, позвонят, всё будет нормально». Остается три дня… Два дня… Вдруг звонок: «У вас сегодня репетиция на верхней сцене». (Там специальный репетиционный зал наверху.) Приходим. Стоит Лазарев, уткнув голову в партитуру. (А. Н. Лазарев, в 1987—1995 годах был главным дирижёром и художественным руководителем Большого театра.– Муз. сезоны) «Пуль-пуль-пуль» – все спели. «Спасибо». Как спасибо?! А артистическая репетиция?! А костюмы? «Всё-всё. Отлично, Спасибо. До спектакля!»

А меня уже взял азарт: как я выкручусь?

За два часа до спектакля являюсь в театр. В костюмерную. «Ну давайте вам что-нибудь подберем. А, вам подойдет костюм Райкова – у него такая же примерно фигура». Благо, боярская шуба просторная – подгонять по талии не надо. Надели, бороденку приклеили, парик надели.

20 минут до выхода на сцену! Стою во всем этом хозяйстве – а что дальше? Как ни в чем не бывало подходит режиссер Делициев: «Костя, не беспокойся. Вот Иван Иванович. Он все время будет рядом с тобой. Все что надо, он подскажет».

Оркестр играет увертюру…

Иван Иванович: «Константин Павлович, направо по лесенке подниметесь, и будет ваша фраза». Я поднимаюсь… И тут – музыка вступления к моей реплике…

«Да здравствует царь Борис Феодорович! Славьте!»

Ну, потом – сцена в тереме, ее мы с Огнивцевым проходили. Закончили – выхожу за кулису, там Эйзен стоит, мы с ним тоже очень близки были: «А что, Кость, молодец! Как будто всю жизнь пел это».

Сцена у Василия Блаженного. Я должен на Юродивого: «Молчи, дурак! Схватите дурака!». И опять Иван Иванович мне на ушко: «Прямо, направо, налево». Проехали!

Но впереди-то еще сцена в Думе – минут тридцать или сорок на сцене, и что-то делать надо. Музыка, конечно, выводит. Но без Ивана Ивановича мне бы не обойтись. Наконец он говорит: туда-то. Я – туда, а перед носом – бабах! – две секиры: охранники дорогу преграждают. Я только потом сообразил: это поставлено так, что Шуйский к опустевшему трону тянется, а его не пускают.

К. П. Лисовский (справа). После концерта. Слева — нар. арт. России Н. Л. Штаркман

М. П. Неужели даже об этом заранее не предупредили?

К. Л. Может, считали, что я и так знаю. А я в Большом-то постановку «Бориса» не видел! Даже как зритель не представлял, что и как.

Потом мне звонил Орфёнов (А. И. Орфёнов, певец, 1963–1969 и 1981–1984 – заведующий оперной труппой Большого театра.– Муз. сезоны): «Кость, слушай, у нас тут загвоздка с “Борисом”. Выручай!» Я говорю: «Только если мне дадут хотя бы одну оркестровую и пару сценических репетиций». – «Нет, у нас так не принято». Тогда извините.

Ну и еще раз на юбилейном вечере Александра Павловича с ним сцену в тереме спел. Вот и весь мой оперный опыт. Но я никогда о своем выборе не жалел.

М. П. А слушатели – тем более. Позволю себе реплику, уже в качестве человека из зала: у вас были замечательные выступления. В частности, потрясающий дуэт с нашим великим пианистом Наумом Штаркманом.

К. Л. Найти партнера-единомышленника очень важно.

М. П. И всё это, как сказал классик, «добрым молодцам урок». Как найти свой, ни на чей другой не похожий, пусть в искусстве? Прислушаться к своей душе, понять, что тебя действительно привлекает. В том числе – и найти такого соратника.

К. Л. Я от всей души желаю этого начинающим певцам. Да и вообще всем молодым людям.

Все права защищены. Копирование запрещено.

Пока нет комментариев