Невеселую картину в целом представляет собой «современная» хореография. Ее всколыхнула волна сомнительной образности и квазиглубокомысленных, зачастую эпатажных идей. Они могут проникать в человеческий мозг не хуже бактериальной инфекции Chlamydia pneumoniae, провоцирующей болезнь Альцгеймера. В результате эти идеи кажутся пораженному сознанию новаторскими и значительными, хотя для всех «уцелевших» зрителей это лишь тоскливая бессмыслица.

Анастасия Лименько и Иннокентий Юлдашев. «Перигелий»

Следуя избранным путем эксперимента, Московский академический музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко показал премьеру двух одноактных балетов, объединенных общим названием «Место во Вселенной». В первом отделении показали балет «Перигелий» на музыку авангардиста Владимира Горлинского в постановке Славы(!) Самодурова. Астрономическое понятие в названии состоит из двух греческих слов: «пери» — вокруг, около и «гелиос» — Солнце. Таким образом, это научное обозначение ближайшей к светилу точки орбиты планеты. Какой? Вероятно, Земли, хотя обитатели, одетые в телесного цвета костюмы, имитирующие наготу, могут казаться и гуманоидами – то есть «не являющимися людьми, но разумными существами» иных космических миров. Во всяком случае, «наэлектризованные» движения танцовщицы, начавшей спектакль, не совсем привычны для пластики человека. Сцена при этом представляет черненное пространство, горизонт которого теряется в непроглядной беспросветности космоса. Позади судорожно изломанной артистки, «вздыхая», серебрится море — то ли ртути, то ли расплавленного свинца. Художник-постановщик Мария Трегубова вместе с балетмейстером Самодуровым и художником по свету Сергеем Васильевым припасла не одно увлекательное зрелище: то на сцене появится огромный красный шар, который подобно жукам-скарабеям начнут перекатывать с места на место сразу трое, то солнцами-мячами средних размеров сыграют волейбол обезумевшие обитатели Планеты, то бесчисленные маленькие шарики-солнца в финале обрушатся с колосников потоками раскаленного метеоритного дождя. Может, в напоминание балетмейстером-интеллектуалом беззащитности живых существ перед грозными силами природы?..

Анастасия Смирнова, Артур Мкртчян. «Перигелий»

Новомодные техники создания музыкальных и хореографических произведений зачастую проверяют композиторов на мелодичность, балетмейстеров — на осмысленность. Те, кто утверждает, что музыка (дирижер – Федор Безносиков) это только ритмизованный звук, а главным козырем танца является «телесность» движений вне драматургии и образности, как правило, рождают однодневки. Если нечему сопереживать, интерес к происходящему на сцене быстро исчерпывается. Смотреть становится скучно, чтобы не сказать утомительно. Разве не стоит задуматься об этом создателям «Перигелия», которые погребли публику под звуковой лавиной громоподобных раскатов духовых, оглушительного боя ударных и нервических вибраций меди, замкнув в хореографическом лабиринте пробежек, перекатов по полу, сложных поддержек, вращений и других технических элементов арсенала мужского танца? Сочинять танцевальные узоры, включая пуанты, Самодуров умеет, но столько умных слов рассыпал театральный анонс, обещавший размышления о «тайнах Вселенной и поисках места человека в небесно-космическом пространстве», «соотношениях космоса и человека». Значит, речь все-таки о человеке и человечестве! Честно говоря, указание на «абстрактные философские мотивы» изначально настораживало предположением об отсутствии драматургической внятности и сопряжения идеи с ее воплощением. Сразу было понятно, что тема для балета не просто рискованная, более того — сомнительная. Увы, опасения оправдались. Сегодня серьезный художник (музыкант, хореограф) видит пробный камень для своего таланта, в умении быть «героиком и лириком», способным играть всей палитрой человеческих эмоций, наполнять танец образным содержанием. Именно к этому неизбежно должно прийти искусство танца, если мы не хотим скатиться с позиций, завоеванных отечественной хореографией и балетной режиссурой, до примитивного развлечения.

Наталья Сазанова, Энхмунх Оюнболд. «Перигелий»

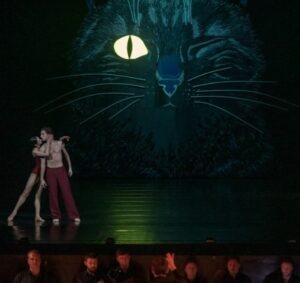

Кстати, о развлечении. Вопрос: «Чем будем удивлять?» оригинально решил постановщик второго балета – «Знаем благую весть» Максим Севагин. Его зрителя позабавят лубочно-картонные звезды, облака и ягодки клубники. Гигантский фанерный Кот-Котович, на краткое время выехавший из кулис, и даже рисованный мурлыка, что с панно арьера, заинтересованно взирает на любовные излияния своим неожиданно открывшимся горящим глазом (сценография и костюмы — Мария Трегубова, художник по свету Константин Бинкин). Севагин – шутник. Придумал название, намекающее на религиозную тематику, а свой балет начал интонацией «Вечны священной». Во всяком случае, девицы в сарафанах с косами и веночками в волосах сразу уводят в сферу славянских хороводов и древних праздничных гуляний. С музыкой Севагину повезло больше, он взял за основу фрагмент из хоровой симфонии-действа Валерия Гаврилина «Перезвоны».

Елена Соломянко и Евгений Жуков. «Знаем благую весть»

Это вершина творчества композитора. Впечатляющая фреска, отразившая связь индивида с народом. Партитура складывается из разных фрагментов. Здесь слышатся устойчивые мелодические обороты русских попевок и частушки, а в колоритной зарисовке массовой народной сцены даже интонации сценической кантаты «Carmina Burana» Карла Орфа.

В «Перезвонах» нет сюжетного повествования в привычном понимании слова, но есть образная многослойность. Народный юмор соседствует с фантастикой, печаль – с надеждой, жанровые картины обретают драматизм, а в целом произведение достигает философского обобщения. Для Севагина это спасение, поскольку цену откровенной условности его хореографической лексики поднимают глубина музыки (дирижер-Тимофей Гольберг) и обаяние энергичных исполнителей.

Сцена из балета «Знаем благую весть»

Фото предоставлены пресс-службой

Московский академический музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко

Автор фото — Александр Филькин

Пока нет комментариев