Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко подготовил к премьере оперу Верди «Макбет».

***

Музыкальная сторона спектакля содержит как вполне удовлетворительные фрагменты, так и «слегка» провальные. Дирижёрская трактовка (Феликс Коробов) вызывает недоумение. В некоторых местах, например, в Прелюдии, темпы занижены и музыка, утеряв демоническую «полётность», превратилась в траурный марш. А чаще — наоборот. Темпы мчатся подобно всадникам апокалипсиса, лишая музыкантов и слушателей возможности даже попытаться осознать исполненные и услышанные мелодии. В чём цель таких изменений? Сделать «не как все»? Показать темперамент? Поиздеваться над подчинёнными палочке музыкантами?

Оркестр играл сносно на протяжении большей части оперы, но в чисто оркестровых эпизодах «расклеивался». Хор местами звучал мощно (финал), эмоционально и проникновенно (Patria oppressa), а местами — рыхло (финал первого действия и особенно хоры ведьм).

Премьерный состав исполнителей оказался неоднородным. Из голосов некоторых из них буквально сыпался видавший виды песочек, что, однако, очень понравилось рвущейся к пляжам публике. Макбет (Алексей Шишляев) пел лишь с тончайшим, как шёлк, намёком на выразительность. Его партия в основном речитативно-декламационная, что даёт возможности для актёрских поисков более широкие, чем просторы нашей родины, но востребованным не оказался даже жалкий «клочок земли». Ну нельзя петь, например, в сцене перед дуэтом, три настолько разные фразы, как A‘ passi miei sta muta; È deciso…; quel bronzo ecco m‘invita! — абсолютно одним звуком. Леди Макбет (Наталья Мурадымова) в драматических тактах своей партии смогла показать какие-то хорошие стороны, будь то способность к разнообразию красок или сила голоса. Ария La luce langue удалась ей лучше всего. Хорошо получилась и сцена сомнамбулизма, хотя высокий ре-бемоль ей не покорился. А вот первая ария, где требуется подвижность, производила впечатление «несобранности» музыкального материала и отсутствия внутреннего «стержня», что, учитывая характер персонажа, недопустимо. Brindisi не получился вообще. Самым ярким номером стала ария Макдуфа. Эту роль исполнил Владимир Дмитрук, кумир Большой Оперы-2017. Его исполнение очень музыкально; он может петь forte так, чтобы оно не превращалось в крик; он эмоционален и сценичен. Молодой тембр голоса в данном составе придаёт певцу особую ценность. Это единственный участник спектакля, которого мне захотелось услышать снова, но только в более яркой роли. А Дама при леди Макбет (Мария Пахарь), хоть и поёт всего несколько строк, зато чуть ли единственная из всех исполнителей, чьё произношение оказалось похожим на итальянский язык.

По общим впечатлениям от исполнения музыки можно сказать, что спектаклю не хватает работы над стилем. В «Макбете» звучали ноты, но не звучал Верди. В наше время такое может позволить себе, вероятно, какой-нибудь провинциальный театр, но никак не столичный «конкурент» Большого. И это вина не столько самих исполнителей, сколько тех, кто должен готовить их к выступлениям.

И ещё: спектакль «сырой». Можно сколько угодно болтать о том, что ему необходимо «пожить», стряхнуть премьерную «суету» и тогда он станет более ярким музыкально и заиграет новыми красками. Такие обнадёживающие заклинания звучат повсеместно, но давайте будем честны. Премьера — это событие. Если оперы исполняются отлично в первые дни и потом тускнеют, это нормально. Если музыкальное «блюдо» плохо прожарено, но для маскировки полито соусом с названием «когда-нибудь», то это достойно максимум пролетарской кафешки, но никак не уважающего себя ресторана. С кем можно идентифицировать театр в данном случае?

***

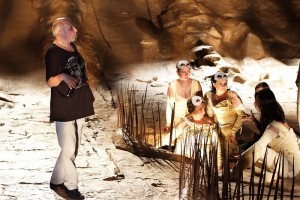

Режиссер дает объяснения Ведьмам

Обычно я исхожу из правила, что первым создателем спектакля сегодня является режиссёр, и он имеет право на основе неизменённого сочинения композитора создать своё сценическое произведение, подобно тому, как композитор с либреттистом когда-то «извратили» литературный первоисточник, а его автор, в свою очередь, «поглумился» над историческими событиями и личностями различного масштаба. Согласно этой установке, режиссёр Кама Гинкас со своей командой создал на сцене свой мир и он имеет на это право. Но получился ли ожидаемый результат?

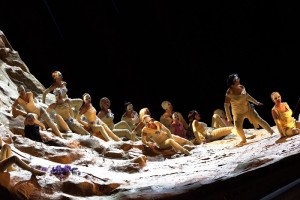

Внешний вид мира Гинкаса напоминает советские фантастические фильмы. Доминирует поставленная боком скала с нескрываемым деревянным каркасом, пещерами и канатами. Она украшена островками из павлиньих перьев и редкими кучками сиреневых цветочков. На заднем плане — чёрные прямоугольные ниши, а в них подвешены ветки, в финале ставшие Бирнамским лесом. Английское войско возьмёт такие же ветки в руки и в хаотичном хороводе скроет от глаз зрителей смерть главного героя. Населён этот мир мумиями. Все участники ходят в бинтах, но с вариациями: красные юбки и чёрные плащи помогают распознать пол хористов, ремни с оружием — узнать воинов, чемоданчики в руках — эмигрантов, а нарумяненные маски — ведьм. Тот, кто умер, следуя простой логике, меняет белые бинты на красные. Большую роль в «подвижной» сценографии играет трон: это хлипкий деревянный стульчик высотой в три метра, забраться на который можно не иначе как с риском для позвоночника. Вот сиди и гадай, что это такое: философское отношение к своей работе театральных плотников или гениальная режиссёрская метафора «хрупкости» власти. Имеются также чумы, повозки и баки. Символы державности — двухметровый скипетр, увенчанный «кровавой» головой, и корона, сделанная из двух черепов, посаженных один на другой.

Сценические решения диктуются имеющейся картинкой. Сцена явления королей, к примеру: Банко разматывает кровавый бинт, а на него «нанизываются» восемь мальчиков, его потомки. В финале эти детишки будут торжественно коронованы черепами. «Спящая» леди Макбет носится как угорелая с завёрнутой в ткань короной. Её партнёры в этот момент — Дункан и Банко. Последний льёт ей на руки красную жидкость из чайничка. Жуть, правда?

Обещанных режиссёром доисторических времён здесь нет, во всяком случае, я ни за что не поверю, что Гинкас думает, будто первобытное общество выглядело именно так. Это спектакль «вне» времени, но с характерной символикой каких-нибудь эпох. Широко представлены отсылки, как не трудно догадаться, к Средним векам. Карлик на гигантском троне (Дункан) — типичный элемент средневекового карнавала. Дождь из игрушечных карапузов в начале третьего действия заставляет вспомнить о том, что младенцы — обязательный атрибут колдовского арсенала любой уважающей себя ведьмы: отмеченные дьявольским перстом женщины использовали их в качестве ингредиентов для приготовления фармацевтических и косметических средств а также употребляли их в пищу.

Ещё один вопрос, буквально терзающий меня теперь по ночам: зачем ставить на афише маркировку 18+, если в спектакле нет вообще ничего «серьёзного»? Из-за красных бинтов? Из-за «кишок», которые ведьмы вытаскивают из мягких тряпочных и весело трясущихся при переноске трупиков и смачно их «поедают»? Из-за того, что леди Макбет необходимо протирать чьей-то головой свою промежность, а потом тем же органом «встречать» мужа с битвы? «Эротические» сцены смотрятся нелепо, «страшилки» — смехотворно. Может, современных детей и такие «приколы» как раз и развлекли бы.

***

Итак, «Макбет» Гинкаса получился игрушечным и не производит того эффекта, который можно было бы ожидать от кровавой пьесы Шекспира и демонической музыки Верди. На моей памяти это был первый раз, когда изначальная установка не сработала.

Я ловил себя на мысли, что такой спектакль идеально получился бы на небольшой сцене драматического театра, подобно тому, как тот же Гинкас поставил изумительного «Чёрного монаха» с Сергеем Маковецким в главной роли на уютном балкончике МТЮЗа. Потом я вспомнил, что когда-то был на лекции Марины Давыдовой в Гоголь-центре, посвящённой Гинкасу, где точно был упомянут «Макбет». Далее полез в интернет и в одном из обсуждений премьеры МАМТа снова натолкнулся на упоминание «Макбета» Шекспира-Гинкаса: там вывешена рецензия и даже выложен видео-фрагмент спектакля (1997, Хельсинки). Те же декорации, тот же художник (Сергей Бархин), те же костюмы. Сомнения сменились уверенностью: премьера в МАМТе — реинкарнация финского спектакля.

Люди, недовольные скандалами в Большом Театре, часто превозносят МАМТ, чтобы показаться «приличными» и убедить не столько собеседников, сколько самих себя в наличии качественной альтернативы главному театру страны с более дешёвыми билетами. В Большом тоже есть переносы европейских постановок, что «снижает» их уникальность. Но это «открытая» практика имеет ряд финансовых преимуществ и лучше делать «так», чем «никак». Но здесь иной случай: натягивание маленького, глубоко индивидуального драматического спектакля на огромный механизм оперы, где учитывать надо гораздо больше факторов и мнений, и попытка выдать этот «продукт» за новый. Можно ли такой шаг МАМТа считать честным? Единственным оправданием мог бы быть художественный результат, а он не случился, поэтому я для себя ответил на этот вопрос отрицательно.

Фото: Пресс-служба МАМТ/Сергей Родионов

Все права защищены. Копирование запрещено.

Пока нет комментариев