Программа VIII фестиваля «Видеть музыку», поддержанного Министерством культуры РФ, Президентским фондом культурных инициатив растянулась на целых три месяца. Фестиваль стремительно раскручивает свой маховик. Первыми были показаны «Князь Игорь» А. Бородина и мировая премьера балета «Война и мир» Вячеслава Овчинникова-Андрея Петрова в исполнении артистов Донецкого театра оперы и балета имени А. Соловьяненко, «Отелло» Санкт-Петербургского детского музыкального театра «Зазеркалье». И это только начало.

К опере, по сюжету своего любимого Шекспира, Верди подступился не сразу. Лишь три года спустя композитор вплотную занялся сочинением музыки по либретто Арриго Бойто, предложенному в 1879 году. Да и то, желание Верди соответствовать английскому драматургу надолго растянуло работу над оперой.

Верди принял самое активное участие в разработке либретто, и Бойто, с глубочайшим почтением относившийся к великому итальянскому гению, несколько раз кардинально менял сцены. Теперь они фокусировали действие на противопоставлении Отелло и Яго, придавая конфликту не узко бытовое, а общечеловеческое звучание. Получилось произведение, в целом раскрывающее трагедию человека, который теряет веру в чистоту и искренность отношений.

В 1886 году в партитуре была поставлена точка, и Верди принял непосредственное участие в постановке оперы на сцене миланского театра La Scala. Даже напугал присутствующих на репетиции, показав исполнителю заглавной роли Франческо Таманьо правильное падение после самоубийственного удара кинжала.

Дездемона — Ольга Черемных, Отелло — Дмитрий Каляка

Премьера состоялась 5 февраля 1887 года, став подлинным триумфом семидесятичетырехлетнего композитора. Не удивительно, что опера, «признанная наиболее совершенным творением Верди», не осталась в стороне творческих интересов режиссера-постановщика Александра Петрова. Воздадим хвалу маститому художнику прежде всего за то, что он избежал тенденции скандально и беспардонно «осовременивать» произведение, якобы придавая ему «новые смыслы». К слову, в меньшей степени это удалось автору костюмов Ирине Долговой. Балансируя между характерными этническими красками (марокканскими фесками на головах персонажей, обнаженными животами портовых альмей) и условностями военных мундиров, она не удержалась даже от того, чтобы продемонстрировать зрителям смехотворные подтяжки Отелло. Впрочем, об исторической достоверности художница вовсе не позаботилась, водрузив на голову всего лишь посла Венеции Лодовико, Сorno Ducale – геральдический символ верховной власти дожей Светлейшей Республики Святого Марка.

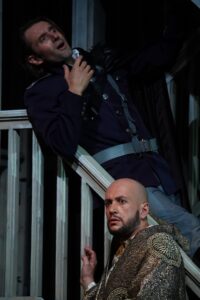

Сценограф-постановщик Алексей Левданский выстроил стационарную декорацию почти ажурных лестниц и балюстрад, которые несколько дополнялись деталями (макеты кораблей, предметы мебели), а, главное — визуально менялись разнообразной подсветкой. Эту идею подхватил и режиссер, выстраивающий мизансцены. Обыгрывая недвижимую конструкцию, он превращал ее в морской причал, портовую таверну, кабинет Отелло. То вальяжно укладывал на перила Яго, то вводил в казарму Кассио или в спальню Дездемоны. На заднем фоне виднелись ванты корабельного такелажа. По ним вздымался парус, терзаемый штормовым ветром. Здесь, желая создать образ бури, режиссер оказался в ловушке, поскольку парус метался за спинами людей, устремивших взоры в противоположную сторону – туда, где, как предполагалось, боролся с губительными бурунами корабль мавра. Благо, все-таки нашлось верное решение: Отелло появился с «правильной» стороны, войдя в зал из центральной двери партера. Правда, исполнителю сложнейшей партии победителя турок — Дмитрию Каляке пришлось петь еще и против естественного акустического вектора. Артист с честью справился с непростой задачей. Хотя голос еще не разогрет, а тесситура высокая – сплошные диезы – фа, соль, еще и «ударная» – ля второй октавы, — героическое Esultate (Ликуйте!) прозвучало мощно и интонационно точно.

Отелло сопровождают матросы с ружьями на плече, бравые, сухие они мало похожи на людей, только что из последних сил сражавшихся с безжалостными гигантскими волнами. Но, не будем придираться к тому, что может покажется мелочами. Отметим мастерство Александра Васильевича Петрова, умело выстраивающего многолюдные композиции хора, уделяющего внимание живописным (хоть и, казалось бы, второстепенным) деталям вроде драки разгоряченных спиртным киприотов-простолюдинов. Режиссер пребывает в двойной стилистике: с одной стороны, он тяготеет к некоторой реалистичности, с другой – оказывается на метафизической территории, воплощая помутнение сознания Отелло. Дидактически выключая его, а вместе и зрителей, из внешнего действия (сцена скандала при венецианских) А. Петров использует технические приемы – «световые миражи» и пламя пожара (видеоконтент Виктории Злотниковой), мистически охватившего парус галеры Лодовико (Александр Подмешальский).

Дмитрий Каляка — Отелло, Виктор Коротич — Яго

Режиссер не чужд психологическому театру – и это здорово. Однако здесь тоже заметны шероховатости: слишком уж спокойно, статично выглядел Отелло в первой части «Клятвы», когда, казалось, он должен метаться как затравленный зверь. Впрочем, эта сцена почти дословно процитировала токийский спектакль 1959 года с Марио дель Монако (Отелло) и Тито Гобби (Яго). «Клянусь молниями…Яростно, с отчаянной силой моя рука совершит месть» — эти слова произносятся бездвижно, стоя на коленях. Такой же внешней безмятежностью контрапунктом с психологическим состоянием героини веет порой и от Дездемоны. Поэтому певцам остается лишь голосом передать всю силу клокочущих чувств. В решении акта возмездия режиссер снова прибегает к условности: Отелло душит не физическое тело Дездемоны, а смертельно сжимает белоснежный полог брачного ложа.

Однако наиболее сильного впечатления достигает режиссерское оформление арии «Credo». Здесь досконально разработана световая партитура. Одетый в все черное Яго, оказывается то освещенным безжизненно-белесым прожектором, то погружается в инфернальную кроваво-красную бездну (художник по свету Александр Кибиткин). Накинутый на одно плечо шелковый плащ, при поднятии руки Яго ассоциируется с крылом падшего ангела. Виктор Коротич представлялся единым организмом со своим сатанинским героем, и тоже словно охвачен его же настроением дьявольской подлости, жестокости, презрения и ненависти к человечеству. От сцены к сцене певец усиливал тембральную окраску голоса, подчиняя его задачам выразительности, и достигал максимума в кульминационной арии, дуэте с Отелло и трио с Кассио и Отелло.

Ольга Черемных (Дездемона) обладает красивым тембром. Распевшись, она легко переключала регистры, и голос звучал насыщенно и мягко в динамическом диапазоне fortissimo, mezza voce или нежнейших pianissimo. «Песня о иве» и Ave Maria были исполнены очень проникновенно: vibrato буквально воспарили к небесам.

Партия Отелло подразумевает большую вокальную выносливость. Темпераментный Д. Каляка сумел передать голосом всю гамму чувств Отелло – смятение, отчаяние, гнев, непреклонную решимость. Партитура Отелло колеблется от dolce до con espressione. Отчаянье «Dio mi potevi scagliar» переливается в fortissimo «Ah dannazione». В голосе певца есть сила, он рационально форсирует звук, передавая внутреннюю экспрессию – неотъемлемую черту итальянской вокальной школы. Верхние ноты взяты на forte легко и свободно, крытым звуком. Так же покорены оба ля-бемоль второй октавы финальной арии. То, что его голос прорезает оркестр – неоспоримо.

Было бы не справедливо не упомянуть от Анне Старцевой (Эмилия), Романе Широких (Кассио), Юрии Васильеве (Родриго), украсивших спектакль и, конечно, особенно следует поблагодарить хормейстера Петра Максимова и дирижера Анатолия Рыбалко, великолепно воссоздавшего эпическую грандиозность партитуры. Музыкальными средствами переданы громы природных стихий и трагедии бушующих человеческих страстей.

Фото предоставлены пресс-службой фестиваля и театра «Зазеркалье»

Автор фото – Виктор Васильев

Пока нет комментариев