15 июля 2024 года исполнилось 120 лет со дня рождения Владимира Павловича Бурмейстера (1904–1971) – одного из самых талантливых и многогранных хореографов ХХ века, лучшие балеты которого и сегодня живут на сцене, воодушевляя и исполнителей, и зрителей.

Хореограф Владимир Бурмейстер

Свой творческий путь в искусстве Бурмейстер начинал как характерный танцовщик в конце 20-х годов ХХ века. В 1930–1933 гг. был солистом в труппе Московского художественного балета под руководством В.В. Кригер, которая в 1933 году вошла в состав Музыкального театра имени Вл.И. Немировича-Данченко. В этом театре Бурмейстер дебютировал как хореограф, поставив в 1938 году совместно с Ф. Лопуховым балет «Ночь перед Рождеством» Б. Асафьева.

В 1941 году Музыкальный театр имени Вл.И. Немировича-Данченко объединился с Оперным театром имени К.С. Станиславского, получив современное название. Около 30 лет (в 1941–1960 и в 1963–1971 гг.) Бурмейстер был художественным руководителем балетный труппы и главным балетмейстером Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. За это время он поставил 15 балетов в разных жанрах: от исторических до современных, от героических до комических; и воспитал плеяду замечательных танцовщиков.

Такие балеты Бурмейстера, как «Эсмеральда» на музыку Ц. Пуни, Р. Глиэра, С. Василенко (1950 г.), «Лебединое озеро П. Чайковского (1953 г., совместно с П. Гусевым) и «Снегурочка на музыку П. Чайковского (1963 г.), до сих пор украшают афишу Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко и пользуются большой любовью у зрителей самого разного возраста.

В творчестве Бурмейстера особое место занимал героический балет «Лола», поставленный во время Великой Отечественной войны.

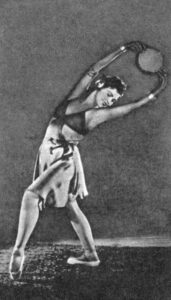

Мария Сорокина — первая исполнительница партии Лола

Этим спектаклем военных лет, воспевающим любовь к родине и вызывающим ненависть к завоевателям и предателям, Бурмейстер и его коллеги внесли свой вклад в борьбу нашего народа с фашистской Германией.

В годы Великой Отечественной войны Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, в отличие от Большого театра, не был эвакуирован в тыл. По решению правительства он продолжал работать в столице, обслуживая москвичей и бойцов Красной армии. Балетные и оперные спектакли шли регулярно по два раза в день. Представления не прекращались и тогда, когда фашисты вплотную подошли к Москве. Советские солдаты сидели в театре с автоматами в руках, а после спектакля сразу отправлялись на передовую. Нередко во время воздушной тревоги спектакли приходилось прерывать, чтобы зрители могли спуститься в бомбоубежище. Для охраны здания театра артисты по очереди дежурили и днем, и ночью. Во время налетов фашистской авиации на Москву они, предотвращая пожар, обезвреживали бомбы-«зажигалки».

В это трудное время балетная трупа Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко приступила к постановке патриотического балета «Лола», названного по имени главной героини спектакля – бесстрашной девушки-партизанки, отдавшей свою жизнь в борьбе с захватчиками родной земли.

События балета «Лола» разворачивались в далеком 1808 году, во время вторжения наполеоновских войск в Испанию, но для авторов, исполнителей и зрителей, это был балет «сегодняшнего дня», балет «о любви к родине, о смертельной ненависти к врагу, о презрении к смерти»[1].

Сценарий балета «Лола» написали в соавторстве Анатолий Сергеевич Тольский[2] (он же исполнил в спектакле партию Вожака партизан – Антонио) и хореограф Владимир Павлович Бурмейстер. Музыку сочинил композитор Сергей Никифорович Василенко, включивший в партитуру балета «Лола» сочинения испанских (И. Альбенис, Э. Гранадос) и кубинского (Э. Лекуона) композиторов.

Постановку балета осуществили хореограф Бурмейстер и режиссер Иосиф Михайлович Туманов. Впечатляющая сценография театрального художника Бориса Ивановича Волкова «подчеркивала трагедийность атмосферы» спектакля, «напоминала пейзажи, что рисовал Франсиско Гойя в картинах о войне»[3].

Огромному успеху балета способствовал также самобытный талант первой исполнительницы партии Лолы – Марии Сергеевны Сорокиной. В 1930–40-е годы Сорокина была любимицей московской театральной публики: «на Сорокину» ходили, как ходили «на Семенову»[4] в Большой театр. Уникальный дар актерского перевоплощения и филигранно отточенную танцевальную технику Сорокиной высоко ценили такие корифеи отечественного искусства, как Вл.И. Немирович-Данченко, В.В. Кригер, В.П. Бурмейстер и другие.

Героический образ Лолы по праву считается одним из лучших в творчестве этой замечательной артистки балета.

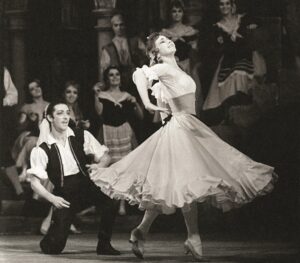

Сцена из балета Лола (праздник в испанском селении)

Премьера балета «Лола» состоялась в переломный год Великой Отечественной войны, 25 июня 1943 года. И актеры, показывающие на сцене сопротивление народа захватчикам, и зрители, сидящие в зале, взволнованно «ощущали сквозь испанский колорит балета события своего времени»[5].

Музыкально-хореографическая драматургия спектакля строилась на контрасте сцен счастливой мирной жизни и трагических событий партизанской войны.

Балет начинался с праздника в горном испанском селении. В динамичной и красочной танцевальной сюите перед зрителями представал сильный и свободолюбивый народ. Ярко обрисовывались и главные персонажи: женственная и горячая Лола (Мария Сорокина), ее возлюбленный, мужественный пастух Пабло (Александр Соболь), мстительный соперник Пабло, зажиточный Мельник (Виктор Терентьев).

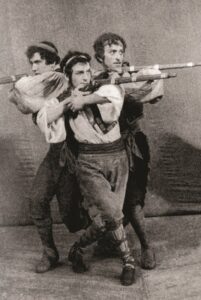

Внезапно суровый силуэт гор окрашивался пламенем. Слышалась ружейная пальба. К деревне приближались вражеские французские войска. Вожак Антонио (Анатолий Тольский), вырвавшись из боя с рваным знаменем в руках, призывал народ уйти в горы, организовав партизанский отряд. Монах раздавал мужчинам хранившееся в церкви оружие. Народ покидал деревню.

Лола не успевала уйти в горы вместе с односельчанами. Тревожным набатом церковного колокола она предупреждала жителей соседних деревень о нашествии врага и призывала их к борьбе. Когда вражеские солдаты выводили бесстрашную испанскую девушку из церкви на площадь и пытались поставить ее на колени, она гордо распрямлялась, высоко подняв голову.

Сцена из балета Лола. Партизаны

Второе действие балета переносило зрителей в горный лагерь партизан. Разведчики приносили в лагерь Лолу. Она была без сознания, но постепенно приходила в себя. К девушке возвращались силы. Партизаны успокаивались. Чтобы побыть с возлюбленной наедине, Пабло уносил Лолу по горной тропинке подальше от лагеря.

Начиналось лирическое адажио, которое Лола-Сорокина со свойственным ей актерским мастерством и женским обаянием «наполняла тончайшими оттенками проявление чувств»[6]: теплом, нежностью, мягкостью, благодарностью.

Внезапно на партизанский лагерь нападали враги. Это коварный предатель Мельник приводил в горы французский отряд. Лучи прожектора высвечивали на вращающейся сцене эпизоды жестокого боя: убийство часового вражеским лазутчиком, нападение французов на спящих партизан, рукопашный бой, смелый прыжок пастуха Пабло со скалы в гущу врагов, гибель подруги Лолы – Консуэлы, уход французов.

Медленно спускалась Лола по склону гор. Скорбно шла она по окровавленной земле среди мертвых тел партизан. Увидев подругу, она наклонялась, чтобы приподнять ее, но та была бездыханна.

Сорокина в этой сцене была сопостановщиком режиссера И.М. Туманова, который не раз говорил «Ее исполнение потрясало»[7].

«Потрясало» оно и зрителей, сидевших в зале, и коллег Сорокиной по сцене.

Взгляд Лолы-Сорокиной падал на уцелевший кувшин с вином. У нее рождался план будущей мести за погибших партизан. Насыпав яд в вино, Лола бережно поднимала кувшин, готовая к подвигу.

В третьем акте балета в полуразрушенную деревню, в стан противника спускалось пять девушек. С ними – Лола. Головы молодых испанок были покрыты длинными шалями. Сквозь прозрачную ткань просвечивали их юные грациозные фигуры.

Лола — Мария Сорокина

К молодым испанкам выходил статный французский Капитан (Александр Клейн). Девушки начинали танцевать, пытаясь соблазнить Капитана. Постепенно вовлекая его в свою пляску они подводили его к Лоле. Лола, покрытая шалью, сидела на земле с кувшином в руках. Когда она поднималась и сбрасывала шаль, французский Капитан не мог скрыть своего восхищения. Властным жестом он прогонял всех прочь. Завораживая Капитана гибкостью стана и красотой обнаженных рук, украшенных широкими браслетами, Лола подавала Капитану кувшин с вином. Тот брал кувшин, подносил его ко рту и вдруг останавливался, предлагая девушке выпить первой.

Мгновение длилась пауза: нужно усыпить подозрения врага! И Лола пила отравленное вино. Вслед за ней до дна осушал кувшин и Капитан. Он заключал девушку в объятия и нес её, как трофей. Но вдруг оступался и падал. Лола выскальзывала из его рук. Вид умирающего врага придавал девушке силы. Она радостно танцевала, громко ударяя в бубен. Но его звуки становились все тише и тише, как и биение сердца девушки-патриотки. Лола встречала смерть мужественно и гордо.

Партизаны, восстановив свои ряды после поражения в горах, врывались в деревню. Воспользовавшись паникой, вызванной смертью французского командира, отравленного Лолой, испанцы освобождали селение от оккупантов. Товарищи разыскивали Лолу, но девушка была уже мертва. Высоко подняв на руках тело Лолы, партизаны несли его, как несут знамя. Народ прощался с героической мстительницей, отдавшей свою жизнь в борьбе с захватчиками.

Очевидцы военных представлений балета «Лола» вспоминали: «Патриотический спектакль вызывал бурю в зрительном зале. Особенно аплодировали бойцы, приехавшие в столицу с фронта или отправляющиеся на фронт. Мария Сорокина, исполнительница главной роли, пережила здесь мгновения подлинного триумфа. Образ молодой крестьянской девушки-патриотки был ярко раскрыт в ее подвиге»[8].

Впечатляющий дуэт Лолы-Сорокиной и Капитана-Клейна, «где разрешался основной конфликт и утверждалась идея спектакля, <…> пользовался огромным успехом не только в спектакле – Сорокина и Клейн исполняли его и в концертах»[9].

Лола — Мария Сорокина. Танец перед французским Капитаном

В 1944 году в Москву прилетела делегация Великобритании – союзника СССР во Второй мировой войне. Делегацию возглавлял министр иностранных дел Великобритании – Энтони Иден. Мария Сергеевна Сорокина в это время лечилась в санатории. Она тяжело заболела и два месяца не репетировала[10]. Но, когда председатель Комитета по делам искусств обратился к ней с просьбой принять участие в балете «Лола», она сразу дала согласие и блистательно провела балет. После спектакля сцена утопала в цветах, подаренных зрителями Сорокиной. «Гость театра – господин Иден – с благодарностью и восхищением лично преподнес ей огромный букет белой сирени»[11].

С особым волнением читали в театре и отзывы испанских зрителей о постановке балета «Лола». Они писали: «Десятки испанцев, побывавших на балете, увидели себя перенесенными в далекую, всегда им близкую родину, когда поднявшийся занавес открыл пейзаж гор, где жила, боролась и умерла Лола. Лола в балете умирает отправленная, но она продолжает жить в миллионных женщин Испании, Франции, Польши и Бельгии. Она продолжает жить во многих миллионах всех женщин Советского Союза»[12].

В 1945 году за спектакль «Лола», рожденный в суровые дни Великой Отечественной войны, хореограф В.П. Бурмейстер и исполнительница главной партии М.С. Сорокина были удостоены почетного звания лауреатов Сталинской премии.

[1] Бурмейстер В.П. «Лола»: трагедия сегодняшнего дня // Владимир Бурмейстер. М., 2001. С. 13.

[2] Тольский – псевдоним. Настоящая фамилия – Холфин.

[3] Шереметьевская Н.И. Молодые балетные театры // Советский балетный театр. 1917–1967. М., 1976. С. 210.

[4] Семенова Марина Тимофеевна. Любимая ученица А.Я. Вагановой. С 1930 по 1952 год – ведущая солистка Большого театра СССР.

[5] Шереметьевская Н.И. Указ. соч. С. 211.

[6] Холфина С.С. Вспоминая мастеров московского балета… М., 1990. С. 368.

[7] Там же. С. 369.

[8] Там же. С. 367.

[9] Шереметьевская Н.И. Указ. соч. С. 215.

[10] Мария Сергеевна Сорокина (1911–1948) ушла из жизни в 37 лет после тяжелой продолжительной болезни. Во время ее болезни и после кончины партию Лолы исполняли артистки Л.С. Якунина и В.Т. Бовт. На могиле М.С. Сорокиной на Новодевичьем кладбище установлен мраморный памятник – Лола с кувшином в руках.

[11] Холфина С.С. Указ. соч. С. 371.

[12] Отрывок из отзыва испанских зрителей цит. по: Гремиславский И.Я., Сыркина Ф.Ф. Борис Иванович Волков. М., 1958. С. 54.

Пока нет комментариев