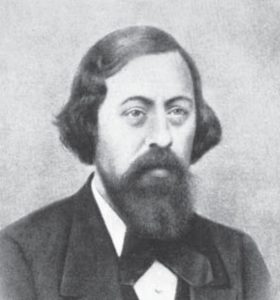

(1820–1871)

Имя Константина Николаевича Лядова сегодня менее известно широкой публике, чем его сына – Анатолия Константиновича Лядова. Между тем, этот русский дирижер, пианист и композитор играл важную роль в отечественной музыкальной жизни в XIX столетии.

Имя Константина Николаевича Лядова сегодня менее известно широкой публике, чем его сына – Анатолия Константиновича Лядова. Между тем, этот русский дирижер, пианист и композитор играл важную роль в отечественной музыкальной жизни в XIX столетии.

Константин Николаевич Лядов был представителем отечественной музыкальной династии. Он появился на свет в Санкт-Петербурге. Его отец – Николай Григорьевич Лядов – много лет возглавлял Петербургское филармонической общество, будучи его директором, а также капельмейстером. В качестве второго дирижера он работал с Катерино Кавосом. Кроме Константина в семье было еще шестеро детей. Музыкальное образование получили все, и впоследствии все посвятили себя музыке: старший брать Константина – Николай – был виолончелистом, Михаил и Анна – пианистами, Александр – дирижером бального оркестра, а Владимир и Елена – хористами в оперных театрах. Но самым музыкально одаренным из детей Николая Петровича был Константин. Будучи шестым ребенком в семье, он наблюдал за музыкальными занятиями старших, а с семилетнего возраста обучался игре на фортепиано, а также на скрипке. Отец часто брал его на репетиции, благодаря этому мальчик знакомился с оркестровыми инструментами, наблюдал за работой дирижера.

Когда Константину было одиннадцать лет, отец его умер. Семья оказалась в бедственном положении, домашнее обучение стало невозможным, и Константин вместе с братом и сестрой поступил в Императорское театральное училище, где наставником Константина был Карло Солива – итальянский композитор и музыкальный педагог, который на протяжении девяти лет – 1832 года по 1841 – жил и работал в Российской империи. В годы учебы Лядов проявил композиторскую одаренность, в последние два года перед выпуском писал музыку к спектаклям. В 1839 году была поставлена его оперетта «Дочь бургомистра», в 1840 – водевили «Он за всё платит», «Деньги, или Столичное житье» и «Габриель, или Адъютант», а также оперетта «Макар Алексеевич Губкин».

Завершив учебу в 1841 году, Константин Лядов стал оркестрантом, а через несколько лет работы – в 1850 году – он занял в Русской опере должность капельмейстера. В этом качестве он трудился последующие двадцать лет. Под руководством Лядова состоялись мировые премьеры целого ряда опер русских композиторов, среди которых – «Русалка» Александра Сергеевича Даргомыжского, «Рогнеда» и «Юдифь» Александра Николаевича Серова. Однако Лядов был не только оперным дирижером, но и симфоническим. Под его управлением впервые прозвучали такие произведения, как «Симфоническое аллегро» Антона Селиверстовича Гусаковского, Первая симфония Николая Андреевича Римского-Корсакова, фрагменты из оперы Цезаря Антоновича Кюи «Кавказский пленник», несколько произведений Милия Алексеевича Балакирева – музыка к трагедии Уильяма Шекспира «Король Лир», Увертюра на темы трех русских народных песен, «Грузинская песня». Стараниями Лядова преодолевалось пренебрежительное отношение к отечественной опере, существовавшее тогда в России. Но не только творения русских композиторов исполнялись под управлением Константина Николаевича – именно он осуществил российскую премьеру «Лоэнгрина» Рихарда Вагнера (это постановка была особенно важна потому, что она стала первым знакомством отечественной публики с творчеством Вагнера).

Наряду с дирижерской деятельностью Лядов занимался и преподаванием, правда, недолго. Он работал в первой отечественной консерватории, открывшейся при Русском музыкальном обществе. Достоверно неизвестно, почему он согласился преподавать – предположительно, причиной было то, что Константин Николаевич остро нуждался в деньгах. Преподавал он там всего два года, но за это время у него было шесть десятков учеников. Значение этой стороны деятельности Лядова было тем более велико, что в то время учиться в консерваторию приходили не только те, кто намеревался стать профессиональным музыкантом, на такое обучение возникла своеобразная мода, так что учились там даже не самые молодые люди. Примечательно, что среди учеников Константина Лядова числился Федор Михайлович Достоевский (писателю был в то время 41 год), а также его брат Михаил.

Дирижерская карьера Лядова завершилась в 1869 году. В его прощальный бенефис была представлена опера Шарля Гуно «Фауст». В 1871 году Константин Николаевич скончался.

Композиторское наследие Константина Лядова невелико и частично утрачено. В первую очередь это касается бальных танцев, которые он создавал для своего брата Александра Николаевича – дирижера бального оркестра. В большинстве своем эти произведения не были опубликованы, переписывались различными дирижерами от руки, многие из них были утеряны. Другие же сочинения Лядова были забыты после его смерти. Уже в XXI столетии в архивах Санкт-Петербургской консерватории был обнаружен ряд произведений Константина Лядова: обработки русских народных песен «Лучинушка», «Ах вы, сени» и «Вспомни, мой любезный», Фантазия на цыганские песни для виолончели и фортепиано, Фантазия на русскую тему для оркестра с хором. Перу композитора принадлежит балет «Две волшебницы», ряд фортепианных сочинений и романсов.

Все права защищены. Копирование запрещено.

Пока нет комментариев