На Исторической сцене Большого театра прошла XXVII церемония вручения международного балетного приза «Бенуа де ля данс» и два гала-концерта.

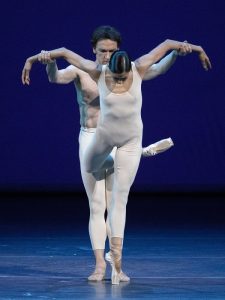

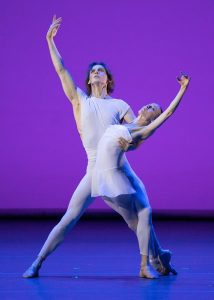

Дуэт из «Сильвии». Никиша Фого и Денис Черевичко

За годы своего существования этот праздник танца с элегантным французским названием Benois de la danse полюбился публике, балетоманам и не в последнюю очередь балетным профессионалам. Пройдя годы скитаний, когда проект, рожденный в России, вынужден был бродить по Европе, «Бенуа» в конце концов вернулся в Москву и стал неотделим от Большого театра. Приз вручается за художественно яркие работы прошедшего календарного года (основные номинации – лучшая танцовщица, лучший танцовщик, лучший хореограф). Победителей награждают статуэткой танцующей пары работы скульптора Игоря Устинова из славного рода Бенуа. Формат события – двухдневный фестиваль: в первый вечер объявляют лауреатов, проходит их награждение и концерт победителей и дипломантов, во второй – в гала танцуют звезды «Бенуа де ля данс» – лауреаты приза прошлых лет.

Своих номинантов выдвигает каждый из членов международного жюри, бессменный председатель которого – выдающийся мэтр хореографии Юрий Григорович. Просматриваются видеозаписи с работами кандидатов на приз, и решением жюри выносится вердикт.

Дуэт из «Сотворения мира». Элиза Каррийо Кабрера и Михаил Канискин

Публика всегда с нетерпением ждет не только объявления результатов, но и яркого сценического представления с участием молодых талантов и уже признанных мастеров. Приз «Бенуа» окрестили балетным «Оскаром». Сравнивать, конечно, эти награды можно, но не отождествлять. Дело в том, что конкурс «Бенуа де ля данс» достаточно субъективный: только восемь членов жюри выбирают и предлагают номинантов. Безусловно, ими оказываются те балеты, и те артисты, которые лучше всего известны членам жюри. В сущности, восемь достойных деятелей хореографии продвигают своих любимых артистов и свои любимые постановки. И не всегда балетные судьи хорошо знакомы со всем мировым креативом прошедшего сезона. Поэтому невольно список номинантов жестко сужается до представителей только тех стран и тех компаний, с которыми непосредственно связаны арбитры «Бенуа». В конечном счете выбор ограничен: за бортом или в стороне могут остаться крупные театры и интереснейшие балетные труппы с их свежими работами, а новые роли замечательных артистов и сочинения талантливых хореографов оказаться незамеченными. Оттого-то порой случаются казусы, когда в номинанты попадают явно нехаризматичные или технически скромные исполнители, а также ординарные постановки. И это при том, что танцевальный мир чрезвычайно богат и разнообразен. Хотя советы давать всегда легче, чем действовать практически, рискну высказать мнение о необходимости несколько изменить систему выдвижения номинантов. Возможно, было бы резонно, чтобы каждый член жюри предлагал в каждой номинации по пять кандидатур, причем только две из них – из собственной компании. А в члены жюри ввести бессменного артистического директора «Бенуа» Нину Кудрявцеву-Лури, владеющую обширной информацией о том, что происходит в танцевальном мире, и зорко следящую за всеми балетными новинками. Составить шорт-лист из самых упоминаемых имен, предложенных жюри на получение приза «Бенуа». И из него выбрать лауреатов.

В этом году в состав жюри вошли сопредседатель Светлана Захарова (прима-балерина Большого театра), Рейчел Мур (директор Музыкального центра, Лос-Анджелес), Аньес Летестю (экс-этуаль Парижской оперы), международная звезда Ана Лагуна, Дёрк Баденхорст (генеральный директор международного конкурса балета, Южная Африка), международная звезда Владимир Малахов, Тед Брандсен (директор Национального балета Нидерландов). Победителями стали танцовщики Элиза Каррийо Кабрера (Государственный балет Берлина), Эшли Баудер (Нью-Йорк сити балет) и Вадим Мунтагиров (Королевский балет, Лондон), хореографы швед Фредрик «Бенке» Ридман и немец Кристиан Шпук, художник шотландец Джон Макфален.

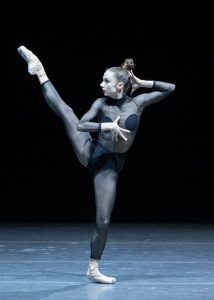

«Дегунино». Мария Кочеткова

Художественная креативность гала-концерта первого дня фестиваля «Бенуа де ля данс», в котором участвуют номинанты, каждый раз разного уровня, ибо программа такого вечера фактически определяется исключительно вкусом восьмерки-членов жюри текущего года и выступлениями их выдвиженцев. Всегда есть номера курьезные и заслуживающие особого внимания. Они различны по качеству выделки и искусности исполнения. Но гала-концерт интересен своей неожиданностью, разнообразием, контрастностью и порой радикальностью. Так было и на сей раз.

Вечер открылся шутливым видеопосланием легендарного 72-летнего хореографа чеха Иржи Килиана, лично не прибывшего в Москву (по причине своей аэрофобии) за получением приза «За жизнь в искусстве». Ни одно последующее выступление артистов живьем не смогло сравниться с кинотанцем Килиана, тотально завладевшим вниманием публики. Восхищенные зрители от души веселились и были сражены наповал простотой и гениальностью миниатюры-месседжа Килиана, неистощимая фантазия которого бьет ключом. Казалось, он пробился сквозь экран на сцену Большого театра и втягивал своей энергетикой каждого зрителя в танец. Этот номер на зажигательную песню из репертуара знаменитой перуанки Имы Сумак «Мамбо суслика» Килиан исполнил с тростью и в шляпе в духе Фреда Астера. В крупных кинопланах то ноги отбивали чечетку, а то ликовал и лицедействовал верх, будто жил своей отдельной жизнью. Такое блистательное начало концерта непредвиденно стало кульминацией всего вечера.

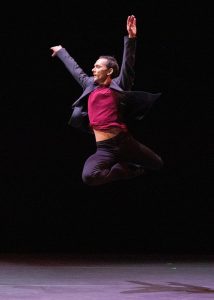

«Танец блаженных душ». Денис Родькин

Приятно удивил лауреат «Бенуа-2019» шведский хореограф Фредрик «Бенке» Ридман, известный своими радикальными версиями известных спектаклей («Лебединое озеро. Перезагрузка», «Щелкунчик. Перезагрузка», «Жар-птица»). Приз он получил за свой «Дуэт с индустриальным роботом» (I часть «Весны священной»): используя компьютерные технологии и робототехнические достижения, Ридман опережает танцтеатральное время. В этом дуэте жирафообразный робот выглядит очень человечным, удивляет глубина чувств, которые способна испытывать машина к несовершенному человеку. Между ними – трогательный тактильный диалог взаимного познания. Поистине новаторская работа Ридмана, к сожалению, не была показана на вечере из-за сложностей транспортировки огромного массивного робота (кажется, что затраты его перевозки были бы сравнимы с доставкой космодрома Байконур на сцену Большого). Но замена этого номера на другой «The treatment» («Лечение») из балета «Щелкунчик. «Перезагрузка» Ридмана не только не разочаровала, но и ошеломила, и позабавила, и заинтриговала. Под музыку Чайковского франтоватый Дроссельмейер-остеопат проделывал чудеса массажа и исцелял суставы скиталицы Мари, управляясь с ней как с отбивной. Фрилансеры Эллен Линдблад и Даниэл Койвунен бескостной пластикой, абсолютной телесной свободой, вольным ощущением себя в пространстве вкупе с доходчивым и неназойливым юмором влюбили в себя зрителя.

«Лечение». Эллен Линдблад и Даниэл Койвунен

Хореография конкурентов Фредрика Ридмана – Хуанхо Аркеса (дипломант) и Кристиана Шпука (лауреат), представленная на вечере соответственно во фрагментах из балетов «Пламя» и «Зимний путь», не впечатлила: хореавторы работают без риска, по европейским универсальным лекалам, не сворачивая с проторенных путей сочинительского конформизма.

«Нуреев». Вячеслав Лопатин — Ученик

Лауреат «Бенуа-2019» истый классик Вадим Мунтагиров, премьер лондонского Королевского балета, на вручение приза не приехал, как и его главный соперник известный виртуоз Даниил Симкин, премьер Американского театра балета. Не было и номинанта Одрика Безара, первого танцовщика Парижской оперы, который вряд ли мог бы претендовать на приз лауреата в такой компании кандидатов. Из присутствующих танцовщиков-номинантов особых похвал заслуживает премьер Большого театра Вячеслав Лопатин. Он вполне мог бы разделить лауреатство с лондонским премьером, но члены жюри предпочли классическую безупречность Мунтагирова в партии Принца Зигфрида пластической незаурядности Лопатина в роли Фавна (за эти работы танцовщики были номинированы). На вечере Лопатин исполнил «Письмо к Руди. Ученик» из балета «Нуреев», представ на пике своего зрелого мастерства. По контрасту с другими участниками гала он выгодно выделялся, публика это сразу почувствовала и наградила его своим призом – самыми бурными аплодисментами.

Дуэт из оперы «Орфей и Эвридика». Виктория Джайяни и Темур Сулуашвили

В своем номере «Carring my own floor» («Моя сцена всегда со мной») кубинский танцовщик и хореограф Абель Рохо, перемещая четыре платформы (каждая размером с большой ноутбук), делал на них пластические упражнения – приседал, нагибался, ложился, вставал на колени, шагал, растягивался, балансировал, не касаясь ногами сцены. Казалось, бестрепетный артист рассматривал сценическое пространство как чужеродную среду. В длиннющем номере под монотонные синкопы Эрика Сати Рохо демонстрировал матричную модель его микро и макромира, которая для него достаточна и на пляжном песке, и на вспаханном поле, и на торфяном болоте, и на сцене Большого. Было видно, что зрители четко разделились на два лагеря: большинство боролось со сном, другие восприняли номер как новую танцевальную форму или как оригинальный этюд со «свежим» предметом. Членов жюри не причислишь к энтузиастам из зрительного зала, они корректно выдали Рохо только диплом.

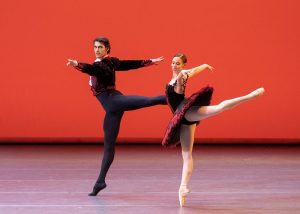

Па-де-де из «Дон Кихота». Элиза Баденес и Даниэль Камарго

Неприглядно выглядели танцовщики и в классике. Живчик Андиле Ндлову из Вашингтонского балета (партнерша – Маки Онуки) героически вступал в неравный бой с турами и антраша в вариации Джеймса из «Сильфиды». Большеглазый красавец Даниэль Камарго из Национального балета Нидерландов (партнерша – эффектная Элиза Баденес) в па-де-де из «Дон Кихота» аффектировал страсть и неудачно трюкачествовал. Однако во второй вечер Камарго взял свое, исполнив номер «Огнедышащий» на музыку Людовико Эйнауди в хореографии Катаржины Кожельской: тут он был естественным в своей виртуозности и поистине огнедышащим.

«Дама с камелиями». Амандин Альбисон

Лучшей из выступивших танцовщиц на вечере среди дипломантов и лауреатов (Эшли Баудер, Элиза Каррийо Кабрера, Майя Махатели, Юань Юань Тань, Кахо Янагисава) выглядела этуаль Парижской оперы очаровательная Амандин Альбисон. Она впечатлила богатством нюансов и чувств, казалось, растворилась в шопеновской гармонии в дуэте из III акта «Дамы с камелиями», в котором ее партнером стал премьер Гамбургского балета Эдвин Ревазов. Самым неудачным оказалось выступление американки Эшли Баудер, примы Нью-Йорк сити балета, в па-де-де из «Коппелии» в хореографии Баланчина и Даниловой (по Петипа). А профессионально несостоятельный партнер Сет Орза из Тихоокеанского Северо-Западного балета только усугублял положение. Считающаяся одной из лучших балерин в своей компании, крепкая техничка Баудер, видимо, все еще не пришла в форму после родов. Танец потяжелевшей танцовщицы обескураживал карикатурной неуклюжестью. Разухабистая манера исполнения шла вразрез изяществу хореографии. И только в какие-то мгновения можно было вспомнить о недавнем прошлом первоклассной балерины. Судя по всему, именно былые заслуги Баудер и мотивировали благосклонное решение жюри присудить ей лауреатский приз.

«Адажиетто». Анна Лаудере и Эдвин Ревазов

Украшением вечера стали два номера лауреатов прошлых лет – «Адажиетто» Малера в хореографии Джона Ноймайера и «Другой ты» на «Лунную сонату» Бетховена в постановке Кристал Пайт. Премьеры труппы Джона Ноймайера Анна Лаудере и Эдвин Ревазов томное лирическое «Адажиетто» превратили в песню любви. Танцовщики «Хаббард стрит данс Чикаго» Майкл Гросс и Эндрю Мёрдок в миниатюре «Другой ты» поведали о страстном поединке человека со своим альтер-эго. Впрочем, глубокий опус вызывает поток ассоциаций и может быть истолкован каждым по-своему.

«Другой ты». Майкл Гросс и Эндрю Мёрдок

Второй вечер фестиваля «Бенуа» с мировыми, российскими и московскими премьерами по атмосфере был сумеречным: затянутые номера исполнялись в полумраке, а их содержание удручало пессимизмом. Основными хореографами этого гала стали Джон Ноймайер и Анжелика Холина.

Холина смело представила на суд балетной публики фрагменты из своих густонаселенных спектаклей – «Пиковой дамы», «Анны Карениной», «Отелло» в исполнении актеров Вахтанговского театра. А в дуэте Настасьи Филипповны и Парфена Рогожина из «Идиота» актерствовали прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова (в ранее ей несвойственной вызывающе агрессивной манере) с партнером Валерием Суановым из филиала Мариинского театра во Владикавказе.

Ольга Смирнова — Настасья Филипповна, Валерий Суанов — Парфен Рогожин

Хореограф набила руку на пластических иллюстрациях хитов мировой драматургии, ставит мастеровито, в манере, которую условно можно назвать Эйфман Light. Она нашла золотую жилу в драмтеатре, укрупнила сценическое движение до полновластного пластического действа с незатейливой лексикой, с педалированием эмоций, с доступными, незамысловатыми метафорами. Зрелище предельно внятное, демократичное, с качественным подбором музыки, и вспомогательную, но немаловажную роль в нем играют небалетные бытовые костюмы и сценографические аксессуары.

Художественный козырь постановщика – жрецы Мельпомены, профессионально владеющие актерской техникой. А для драматических исполнителей подобное сценическое существование в новинку, и их собственный пластический опыт – глоток свежего воздуха. Они вдохновенно бросаются в новое креативное пространство и отдаются ему сполна.

Холина призывает не искать названия жанру или стилю ее постановок. В самом деле это затруднительно. Но единственное, что с определенностью можно сказать, что эти работы – на обочине танца. Потому сочинения Холиной, нестандартно разнообразящие репертуар драматических подмостков, на сцене Большого выглядели самодеятельными, хоть и отлично отрепетированными.

Дуэт из балета «Орфей». Сильвия Аццони и Александр Рябко

Его величество Танец представляли лучшие премьеры Гамбурского балета Сильвия Аццони, Анна Лаудере, Александр Рябко, Эдвин Ревазов, тонкие интерпретаторы хореографии Джона Ноймайера. Его дуэты всегда отличаются изощренным эстетизмом, каждое движение значимо, проходных нет. Трагическую интонацию расставания в адажио из «Героической симфонии» (II часть балета «Проект – Бетховен») на фоне пламенеющей геометрической декорации точно передавали Анна Лаудере и Эдвин Ревазов. Сильвия Аццони и Александр Рябко в дуэте из балета «Орфей», по-современному поставленному Ноймайером, особенно пронзительны в сцене, когда Орфей, избавившись от темных очков, устремляется к возлюбленной Эвридике. Такие высококачественные выступления с отличной хореографией и поддерживают престиж фестиваля «Бенуа», столь любимого балетной публикой.

К сожалению, «Бенуа» только раз в году!

Фото Михаила Логвинова предоставлены пресс-службой «Бенуа де ля данс»

Копирование запрещено.

Пока нет комментариев