Балет «Спартак» Юрия Григоровича появился в Москве 51 год назад. Его премьера в Большом театре (8 апреля 1968) г. сопровождалась оглушительным успехом. Театр получил один из главных своих спектаклей, спектакль-символ и один из гастрольных хитов. «Спартак» в некоторой степени был не только героическим, но и революционным балетом – это был мужской балет, возможно, один из первых, в которых главная сюжетная линия крепилась не на любовном диалоге, согласно многовековой балетной традиции, а на конфликте героев-мужчин. Танцовщики «золотой обоймы» Большого получили в нем роли, которые стали считаться вершиной их творчества. Когда мы вспоминаем великого Владимира Васильева, в глазах сразу же всплывает его Спартак, а Мариса Лиепу, эталонного принца, графа, лучшего Альберта и Ферхада Большого того времени — помнят, в первую очередь, как Красса.

На премьеру «Спартака» вышел еще один состав, совершенно непохожий на первый, но в народной памяти, балетной истории и истории балета «Спартак» остались именно эти два танцовщика, два героя, на актерском партнерстве и идеологическом противостоянии которых держится легендарный балет.

Для следующих поколений танцовщиков задача преодолеть их притяжение первого состава «Спартака» и сделать что-то свое на уровне первых оказалось почти неподъемной. Остались видеозаписи и фильм-балет с Васильевым и Лиепой, по этим лекалам до сих пор выверяют главные партии «Спартака» исполнители нового времени. Несмотря на это, 50 лет сценической истории — это очень долгая история, особенно в балете, где поколения сменяются раз в десять-пятнадцать лет, и долгая сценическая жизнь «Спартака» поддержана не только великолепным, героическим, кордебалетом Большого, но и новыми Спартаками и Крассами. Когда-то только Большой имел в своем репертуаре этот уникальный спектакль, сейчас эта монополия нарушена, спектакль представлен и на российской сцене, и в других странах, и в Европе, и в Азии, но главной сценой «Спартака» остается Большой театр, на сцене которого этот балет был рожден. «Спартак» — главный мужской спектакль. Про московскую исполнительскую традицию главных мужских партий в «Спартаке» и пойдет речь.

Первые

До появления спектакля Григоровича на сцене Большого шли еще 2 очень успешные версии «Спартака» на ту же музыку. Балет писался Хачатуряном для Кировского театра, где и появился первый «Спартак» (1956), постановщиком которого был Леонид Якобсон. В Большом первую версию «Спартака» Хачатуряна (1958) поставил Игорь Моисеев, и она тоже имела большой успех. В 1962 году версия Якобсона была перенесена на главную сцену страны. Сейчас эти спектакли забыты или почти забыты (в Мариинском театре несколько лет назад якобсоновскую версию восстановили, но большого общественного резонанса эта акция не имела). А «Спартак » Григоровича, который существенно уступает им в зрелищности, танцевальном разнообразии, т.е. в оттенках (версия Григоровича-Вирсаладзе выполнена резкими, контрастными, плакатными и аскетичными мазками, она более лаконичная и цельная) — эта версия жива и широко исполняется.

Три главных составляющих, находящихся в его распоряжении, позволили Григоровичу создать сценический шедевр своего времени: редкий в балете режиссерский и драматургический дар, танцующие главные герои и великая труппа, воспитанная на героике советского балета. Он обострил и очистил от второстепенного конфликт двух антагонистов — Спартака и Красса — и заставил их танцевать (у хореографов-предшественников это были герои позы и пантомимы). А в Большом театре той поры было кому это станцевать так, что эхо слышится и полвека спустя. Не только Васильев и Лиепа. Но на тела этих артистов, их психику и исключительные технические данные и был создан текст, который потом представлял сложности для их последователей.

Владимир Васильев и Марис Лиепа получили свои главные партии в 28 лет и 32 года. Т.е. это были зрелые артисты, находившиеся на пике технического мастерства — в балете есть пословица «когда приходит опыт, уходит прыжок», а тут все совпало — и опыт, и техническая оснащенность. Лиепа был старше Васильева на 4 года (в балете это много!) и уже успел станцевать Спартака у Якобсона. Оба танцовщика начинали репетировать Спартака, а Красса должен был исполнять характерный танцовщик Левашов, но в ходе репетиций определилось — Спартаком будет Васильев, а Лиепа — Крассом, а партия Красса столь же танцевальной, как и партия титульного героя. В репетиционный период у обоих было желание после премьеры поменяться партиями, но когда вышел спектакль, признанный огромной удачей, стало понятно, что обменяться ролями не получится — и тот, и другой стали таким Спартаком и таким Крассом, что перетанцевать и переиграть друг друга казалось немыслимым.

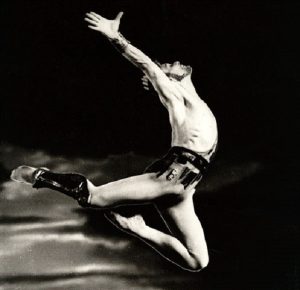

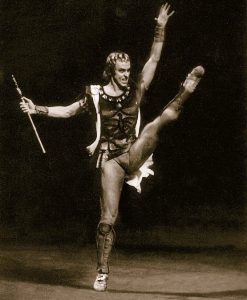

Васильев Владимир — Спартак. Фото: bolshoi.ru

Васильев — умный актер и величайший танцовщик — дал своему герою свою техническую неуемность, свою харизму и свое благородство. Почему все-таки Спартак? Личная харизма Васильева была заряжена поистине солнечной энергией, и как потом, после Ивана Грозного, стало ясно, отрицательным обаянием он не обладает, а вот наполнить теплом и человечностью некоторую ходульность, всегда свойственную положительным героям — ему отмерено полной чашей. В «Спартаке» эта задача осложнялась тем, что антипод Спартака – Красс у Григоровича вышел уж очень ярким, и только личное обаяние Васильева (как и во втором составе спектакля — бьющая через край энергия Лавровского) позволили сделать Спартака живым человеком, а не отлитым в бронзе героем. Живая сила, подкрепленная экстраординарной техникой.

Исторический вождь восстания против Рима Спартак принадлежал к знатному фракийскому роду, и в васильевском герое благородство стало одной из ключевых характеристик. Из неё происходили качества, которые дает благородное происхождение — ум, честь, любовь к свободе, ответственность. Он стал вождем по праву рождения и воспитания.

Впрочем, у васильевского Спартака был не один прототип, не только исторический Спартак — герой античных времен. За отвагой и жертвенностью Спартака-Васильева вставали античный миф об Икаре и христианский миф. Его Спартак, вступая в противоборство с величайшей, непобедимой мировой империей, знал, что восстание, которое он возглавил, обречено, но сознательно шел на самопожертвование. Не зря после «Спартака» Васильев-балетмейстер поставит «Икар» и сам станцует титульного героя. В подвиге и мотивации его Спартака уже было что-то икаровское — стремление к недостижимому, несбыточному, подкрепленное исключительными «полетными» характеристиками Васильева. Финал неожиданно для разгара советских времен обращал зрителя к ассоциациям христианского толка — жертвы, казни и оплакивания Христа, которые были предложены балетмейстером и поддержаны артистом. Технический и актерский подвиг Васильева в «Спартаке» стал вызовом, который пожелал принять ни один известный танцовщик других поколений.

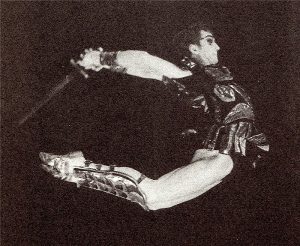

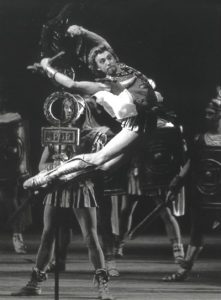

Марис Лиепа — Красс. Фото: https://www.pinterest.ru/raymonda888/

Еще большим вызовом для следующих поколений танцовщиков стал Красс Лиепы, до сих пор образ, созданный Лиепой, (точно так же, как Кармен Плисецкой), оказывает на других исполнителей какое-то гипнотическое действие, его Красс и поныне задает такую высокую планку, которую так никто и не преодолел. Шаги в сторону от образа, созданного Лиепой, другими танцовщиками были сделаны, но ни радикальными, ни равновеликими (пока) не стали. Но образ Красса, более удавшийся и балетмейстеру, более многослойный в хореографическом и актерском плане, и чем более отдаляется легендарное время Лиепы, тем больше образ Красса привлекает новые поколения танцовщиков.

Не только актерский, но и танцевальный рисунок у Красса интересней, чем у Спартака, танец которого более однообразен — преимущественно большой распахнутый прыжок и мощное вращение. У антипода главного героя — более индивидуальный и запоминающийся набор элементов, главным из которых является субрессо (прыжок с сомкнутыми ногами и выгнутым корпусом) разной амплитуды, самый эмблематичный — хищный вариант с сильным прогибом и согнутыми в коленках ногами.

Красс Лиепы не был цельным образом, его нельзя было назвать и исключительно отрицательным героем, он был противоречивым: сильным, но и слабым, в первой сцене он вышагивал брутальным шагом, олицетворяя подавляющую военную силу Рима, но во второй, во время пира и вакханалии — предавался слабостям и соблазнам, уступая первенство манипулирующей его мужским самолюбием Эгине. Проиграв Спартаку в поединке один на один, он впадал в настоящую истерию, но в итоге собирался и побеждал. Он был высокомерным аристократом, но его проигравшего было по-человечески жалко. И наконец, его нордическая внешность, профиль, который просился на аверс античной монеты, несомненно, делали его привлекательным, и, несмотря на отведенную ему роль главного злодея в конфликте рабов с Римом, он был чертовски обаятелен. А красота и обаяние зла бывают неотразимы, и в этом случае они были именно такими. Но, как и Спартак Васильева, Красс Лиепы был живым, его кровь как ртуть пульсировала в жилах, его существование на сцене было непредсказуемо и не запрограммировано, он попадал с ситуацию, когда у зрителя возникала непроизвольная симпатия к нему – когда он терпел унизительное поражение от раба, а поражение в жизни испытывает каждый зритель, он добивался сопереживания – главной эмоции театрального зала.

Рядом

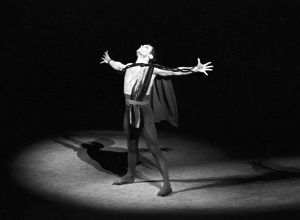

Михаил Лавровский-Спартак. Фото: Александр Макаров, РИА Новости

Второй состав, вышедший на премьеру, Лавровский-Спартак, Акимов — Красс. Лавровский был совсем-совсем другой Спартак, сильный, с огненным темпераментом и горячей головой. Это был не вождь по праву самого умного, а по праву самого свободолюбивого. Возможно, Спартак Лавровского в детстве был заводилой среди ровесников, хулиганом и драчуном. И достигнув зрелости, он остался таким же мальчишкой, не терпящим своего подчиненного положения, таким же заводилой. Технически это тоже было очень сильно, индивидуальный оттенок этому Спартаку придавал жгучий темперамент Лавровского — под его ногами, казалось, горела сцена. Работа Лавровского, танцевавшего партию Спартака во втором составе, вместе с Васильевым и Лиепой, получила государственное признание — эти три артиста стали лауреатами Ленинской премии — высшей государственной награды времен зрелого Советского Союза.

Как показывает время, последователей у Спартака — Лавровского — вождя стихийной массы — оказалось даже больше, чем у Владимира Васильева, может быть потому, что создать многослойный образ на том материале, который заложил в заглавной партии режиссер, оказалось более сложно, чем станцевать атлетический и изнуряющий текст партии Спартака и создать цельный образ не сомневающегося в своей правоте героя.

Борис Акимов — Красс. Фото: balletacademy.ru

Акимов-Красс второго состава, заканчивал класс Лиепы в Московском хореографическом училище, т.е. был учеником Лиепы. Акимовский Красс был очень достойно исполнен, ничуть не напоминая Красса от его учителя. Он был более рационален, более «сделан», но эта рациональность проигрывала более эффектной подаче Лиепы, яркой эмоциональности и витальной спонтанности первого Красса.

И другие

Другие — не обязательно вторые, третьи, десятые. Среди них тоже были свои «первые», те, кто встал рядом с создателями главных мужских партий «Спартака». Вспомним наиболее значимых исполнителей Спартака и Красса после ухода со сцены легендарного первого поколения «Спартака».

Первые танцевали спектакль в 60-70-х, а дотанцовывали в 80-х. Первым ушел Лиепа, Красс, его ставший вершиной его артистической карьеры, похоже, сломал его судьбу – сразу после премьеры испортились взаимоотношения Лиепы и Григоровича (ходили упорные слухи, что Григорович позавидовал Лиепе, на долю которого выпал самый сенсационный успех). Потом Лиепа был отстранен от участия в спектаклях Григоровича и под нажимом худсовета, находившегося под прессингом худрука, уволился из театра. Но перед увольнением в 1982 году он станцевал свой последний спектакль на сцене Большого — «Спартак», чтобы участвовать в нем, Лиепе пришлось добиться специального распоряжения тогдашнего министра культуры.

В финале своей карьеры Владимир Васильев тоже рассорился с Григоровичем. Конфликт был публичным. Но и в возрасте около сорока и выше поддерживать уровень партии с изнурительной техникой было уже тяжело. Главному спектаклю героического стиля Большого требовались более молодые герои. Из более молодых исполнителей «Спартака» конца 70-х можно отметить исключительного Спартака Александра Годунова — у него была впечатляющая фактура и техника, он был продолжателем исполнительской традиции Владимира Васильева – создавал образ благородного вождя. Но он станцевал Спартака считанное число раз и новую исполнительскую традицию не создал.

Ирек Мухамедов — Спартак (Фригия — Бессмертнова). Фото: Александр Макаров, РИА Новости

В «Спартак» пришли новые исполнители, которые продолжали, поддерживали спектакль, но такого сильного общественного резонанса, как первые, не получили. Пока в труппе не появился новый лидер — Ирек Мухамедов. Обладатель выдающейся техники и последний танцовщик героической советской эпохи Большого. Дебютировав в роли Спартака в 1984 г., он протанцевал эту партию до 1990 года. Он совсем не напоминал первых исполнителей, это был совсем новый Спартак, Спартак времен крушения великой империи новейшего времени.

К этому времени начались тектонические сдвиги в политической системе страны, и Спартак Мухамедова стал вестником наступающих времен распада Советского Союза, 90-х, появления сепаратизма, локальных войн, вспыхнувших на окраинах бывшей империи. Его Спартак был жестким, временами даже жестоким героем-бунтарем, воевавшим против сильного государства, его герой предвосхищал типаж новой фигуры, появившейся в сводках масс-медиа 90-х, — полевого командира. Актерская интуиция Мухамедова не дала «Спартаку» превратиться в пожелтевший плакат советского прошлого, а наполнила его новым содержанием, осознанием страха, которое испытывает общество, когда старому государству угрожает новая, молодая, разрушительная сила.

Этот главный Спартак 80-х, до периода лихих 90-х, в стране не задержался, эмигрировав в Англию в 1990 году. Спартак сыграл в судьбе танцовщика огромную роль – в Англии его узнали во время гастролей Большого театра по его коронной роли – Спартаку, исполнение которой стало в Англии сенсацией.

После эмиграции Мухамедова, выдающегося нового прочтения этой роли пришлось ждать больше полутора десятков лет, и это сделал не штатный танцовщик Большого, а гастролер. Это был Карлос Акоста, кубинец, мулат, и по иронии судьбы премьер того самого театра, в котором работал Ирек Мухамедов после отъезда из Большого – Английского королевского балета. Но об этом в свое время, пока мы вспоминаем 80-ые и 90-ые.

Александр Ветров-Красс. Фото: bolshoi.ru

А в 80-ые в театре появился новый молодой, энергичный, самобытный Красс — Александр Ветров, который получил эту роль на 10 лет раньше, чем первый исполнитель — Лиепа. Ветров стал Крассом в 22 года, на четвертый сезон работы в театре, после успешного исполнения партии Тибальда в «Ромео и Джульетте» Григоровича.

Андрис Лиепа рассказывал, что его отец мечтал передать свою роль ему, сделав образ римлянина совершенно в другом ключе – он говорил Андрису — «Давай делать молодого Красса». Этой идее суждено было сбыться, но не в исполнении Андриса, который в разгар своей карьеры предпочел Американский театр балета, а после возвращения — Мариинский театр, а с Александром Ветровым, на следующий год после официального увольнения из театра первого исполнителя Красса. Вот уж кого никак нельзя было уличить в копировании Мариса Эдуардовича, это был Красс — любитель жизни, войны, плотских удовольствий, он жадно, полной мерой, черпал жизненные блага. Техника молодого Ветрова была впечатляющей – огромный прыжок, неукротимое вращение, весь арсенал героического танцовщика, но при этом как ученик Пестова, главного воспитателя московских балетных принцев, он тонко чувствовал классическую форму. Ветров не обладал ни утонченной внешностью Лиепы, ни аристократичностью в танце, он не мог и не хотел делать Красса таким же импозантным, взвинченным и высокомерным аристократом, как Лиепа, его молодой танцевальный напор и грубоватая витальность — были абсолютной новостью в этом образе. Но Ветров в 1997 году уезжает в Америку, и Красса в театре опять исполняют по накатанной, без открытий, в лучшем случае копируя Лиепу, если это получается.

Для «Спартака» и его героев наступают тяжелые времена. Героические танцовщики с середины 90-х становятся в Большом театре редкостью, наступает время танцовщиков благородного стиля, времена Цискаридзе, Уварова, Филина. Интересно, что из этой первой тройки молодых премьеров 90-х — начала нулевых, определявших лицо Большого на протяжении 20 лет, никто в «Спартаке» не станцевал. Почти не станцевал – Андрей Уваров один раз попробовал, станцевав Спартака на гастролях, но после единичного опыта к этой партии не возвращался. Цискаридзе шутил, что ему из всех ведущих партий в «Спартаке» подходит только Эгина. Дмитрий Белоголовцев, однокашник Цискаридзе, тяготевший к «мужественному танцу», в очередь с Юрием Клевцовым, во времена мужской утонченности в Большом, танцевал Спартака. Но довольно быстро сошел со сцены, не дотанцевав и до обычного пенсионного возраста для балетных – 38 лет.

Все права защищены. Копирование запрещено.

Отличный обзор!

Видел один из премьерных спектаклей. Был потрясён. Затем,с возрастом и опытом отметил бедность хореографического решения дуэтов. Особенно, последнего адажио Спартак-Фригия. Разочаровала слюнявость в дуэте. Всё же Спартак не Альберт. Не устроило и воплощение массовых сцен,где мужской кордебалет танцевал неряшливо, без ярости…