Научиться играть на любом музыкальном инструменте непросто: требуется координация моторики, а для некоторых инструментов — также языка и дыхания. Не менее важно и развитие слуха (интонационного, гармонического, мелодического).

Какой же инструмент наиболее сложен для исполнителя? Это, например, арфа, орган, фортепиано и особенно гобой (признанный в 1989 году книгой рекордов Гиннеса самым сложным инструментом). Однако не меньшей гибкости от музыканта требуют и ударные.

Ошибочно считать их наиболее простыми только потому, что они появились первыми. Семейство ударных включает бесконечное число инструментов, к которым нужно успевать быстро приспосабливаться при переходе с одного на другой, а также использовать разные палочки, держа их особым образом.

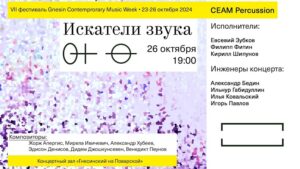

Нередко ударник становится homo universalis. В этом можно было убедиться на концерте «Искатели звука» (26 октября 2024 года), завершившем VII фестиваль «Gnesin Contemporary Music Week». Коллектив «CEAM Percussion» (Евсевий Зубков, Филипп Фитин и Кирилл Шипунов) представил композиции, основанные на взаимодействии ударных инструментов с различными объектами и электроникой.

Помимо исполнения сложной партии, музыкантам требовалось проявить актерские навыки, ораторское мастерство, подобно танцорам отрепетировать синхронные движения (для перемещения между инструментами). Кроме того, они временно становились пианистами, гитаристами и духовиками. Также исполнителям пришлось досочинить некоторые пьесы, собирая по своему вкусу состав инструментов. Всё это было заложено в партитурах предлагаемых сочинений.

Первой прозвучала российская премьера «Наблюдателей звуков» («Les guetteurs de sons») Жоржа Апергиса. Многие считают, что три исполнителя в этом опусе представляют историю от рождения до смерти, отражая три аватара одного человека. На протяжении композиции музыканты произносили отдельные звуки и слоги, сочетая их с игрой на ударных. Постепенно возникло «le silence» («молчание», «тишина»), которое сначала расщепилось до набора слогов, а затем возродилось в виде развернутой фразы. Это напомнило «Секвенцию № III» Л. Берио (и другие его сочинения) — в ней слово также рождалось из отдельных звуков. Однако у Апергиса здесь можно усмотреть и враждебное неприятие неизвестного нового, даже если оно улучшит жизнь (речь, пришедшая на смену звукам, расщепилась).

Второе произведение, «Лес Венских сказок» Александра Хубеева, представило постмодернистскую версию вальса И. Штрауса, «запрятав» известную мелодию за шумовыми помехами.

Образы природы отражены и в «Пении птиц» Эдисона Денисова, самой мультиинструментальной пьесе концерта. Помимо ударных, музыканты играли на синтезаторе и электрогитаре, а также на свистульках и охотничьих манках (имитируя голоса птиц).

Первой кульминацией концерта стало «Palindrums» Венедикта Пеунова. Название «Palindrums» образовано из слов «palindrome» («палиндром») и «drums» («барабаны»). Принцип «палиндрома» — объекта, одинаково читающегося слева направо и справа налево (то есть симметричного) — заложен на всех уровнях композиции: в ритмических паттернах, расстановке инструментов и перемещении между ними исполнителей (которое происходило практически синхронно). Весьма кстати было и произнесение известного «магического» палиндрома «sator arepo tenet opera rotas».

«Palindrums» вполне могло стать громкой и единственной кульминацией концерта. Однако организаторы решили завершить его «тихой» кульминацией — «Dawn Chorus» («Хор на рассвете; птичье пение ранним утром») Дидем Джошкунсевен.

На наш взгляд, «Хор» оказался самым классическим среди других сочинений. Он не содержал шумовых помех, жестовой и словесной составляющих, а электронное усиление звука было мало заметно. Во многом минималистичная мелодическая линия погрузила нас в состояние созерцания и легкой грусти.

Особенностью концерта стала замена ведущего на голосового помощника и видеоряд с запаздывающим изображением, которое при этом обрабатывалось специальными эффектами.

В этом можно усмотреть метафору на одновременное присутствие настоящего (исполнения живых музыкантов) и прошлого («взгляда» на их движения со стороны, пусть и на дистанции всего в несколько секунд).

Видеоряд соединял прошлое и настоящее (особенно в сочинении Апергиса), демонстрировал картины природы («Лес» у Хубеева), помогал следить за сменой инструментов (в «Пении птиц»). Также на экране мы видели мультиплицированное изображение музыкантов (своеобразное отражение принципа симметрии на визуальном уровне в «Palindrums»). Последнюю пьесу («Хор на рассвете») сопровождало чередование изображения исполнителей со сменой переливающихся пятен и линий. Возможно, кому-то они напомнили мерцание воды, кому-то — звездное небо.

«Жаль, что мы не можем услышать его на рассвете», — сказал о «Хоре» голосовой помощник. Действительно, было немного жаль, что концерт заканчивается. Хотя композиции были достаточно продолжительными, все они слушались на одном дыхании. На наш взгляд, все прозвучавшие сочинения воспринимались с позиции дуэнде, на которую ссылалась автор «Dawn Chorus». Это понятие означает сильное эмоциональное переживание при взаимодействии с искусством.

Фото — Георгий Ганишев

Пока нет комментариев