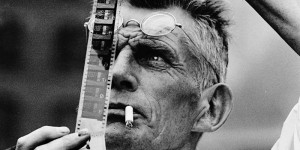

Самуэль Беккет – ирландец, последний модернист, соратник Джойса. Писатель, который всю жизнь посвятил борьбе со словами и считавший чистый белый лист идеалом творения. Истина для него была тем самым единорогом, которого даже если встретишь, не узнаешь, а потому точно уверен, что он существует. У Беккета были свои нетореные дорожки к атараксии, – например, театр абсурда, которому он приходится отцом-основателем.

Философия Беккета безусловно родственна актуальным в серединеXX века школам, таким как экзистенциализм. Но, как однажды было сказано: «экзистенциализм – это в известном роде бессмыслица». Поэтому можно сказать, что Беккет, сознательно сосредоточившись на абсурде, уловил состояние духа времени куда точнее, чем Сартр и компания. Полностью лишенный патетики, зато сохраняющий пусть и фатальное, но чувство юмора, стиль Беккета пробивался через мраморные плиты на могиле пресловутого «смысла бытия».

«Нечего выражать, нечем выражать, не из чего выражать, нет сил выражать, нет желания выражать – только обязанность выражать»– вот кредо Беккета и его литературных героев, та причина, по которой Виктор и Эстрагон все еще ждут Годо, Моллой стремится к своей матери, а его Тень идет у него по пятам.

Обреченные на абсурд, они прибегают к нему как к идее, преображающейся в форму сначала мышления, а затем повествования. Как это происходит? Усилие субъекта направлено в вездесущую, незыблемую пустоту. Оно столь упорно и яростно отметаетвсе формы воплощенной в себе материи, включая безумие, что небытие начинает отбрасывать эфемерную ауру, словно радугу, которую стремится разъять ритмичный слог Беккета.

Так что как творчество, так и личные интересы Беккета гораздо обширнее принципа reduction absurdium. Беккет, так же как и Джойс, был великолепным эрудитом. Он разбирался в психоанализе лучше многих профессионалов. Беккет перешел с английского языка на французский, решив, что сказать меньше по-английски он уже не сможет. И, наконец, Беккет всю жизнь интересовался новыми визуальными искусствами – телевидением, фотографией, и более всего кинематографом.

Еще в 30-е годы он писал письма Эйзенштейну и Пудовкину, надеясь, приехать в СССР и взять у них уроки киномастерства. Этот замысел так и остался мечтой, однако Беккету все-таки было суждено попробовать себя в режиссерском ремесле. Когда в 1964 году литературный агент писателя предложил своим авторам бюджет на съемку фильма, Беккет откликнулся первым.

Скоро появился обстоятельнейшим образом продуманный сценарий. Дело оставалось за малым – нужно было только подобрать команду. И тут, видимо, закрутилось колесо фортуны, поскольку ни Бастер Китон, ни Борис Кауфман (брат Дзиги Вертова) не были даже в первой пятерке возможных кандидатов на главную роль и место за киноаппаратом.

Впрочем, проблемы с кастингом показались сущей безделицей, когда дошло дело до самих съемок. Оказалось, что пространственное мышление внутри кадра не имеет ничего общего с воображением и повествовательными схемами литературы. Опыт Кауфмана изрядно пригодился Беккету, банально не всегда понимавшему, как переносить мысль через объектив. В итоге из чрезвычайно детализированного сценария Беккета приходилось изымать целые пласты.

В свою очередь, Бастер Китон так и остался в полном недоумении относительно содержания фильма, который, кстати, так и был назван – «Фильм». Это потом опус Беккета признают одной из самых интересных экспериментальных работ в истории кинематографа. На момент съемок и какое-то время после все участники процесса думали, что обречены на блестящий, но провал.

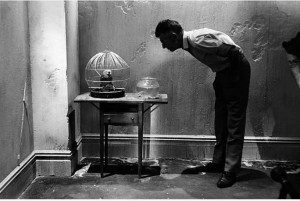

Действительно, на первых порах сложно понять, что происходит на протяжении этой 20-минутный картины. Некий человек, которого мы видим только со спины, от чего-то или от кого-то убегает. Не слишком понятно, где происходит действо, хотя сам Беккет очень четко определял и место, и время, в котором развивается сюжет.

Ясно только, что герой вызывает у немногих встречных не слишком адекватную реакцию – что-то среднее между возмущением, удивлением, страхом. Постепенно становится ясно, что экстремум реакции приходится на взгляд камеры, являющейся глазами самого преследователя – эти сцены снимаются под другим углом.

В это время, преследуемый прячется в некой комнатке. Он старательно занавешивает зеркало и также скрывается от взглядов почему-то многочисленных животных – кота, собаки, попугая и рыбок. Затем его внимание концентрируется на фотографиях, на которых скорее всего запечатлен он сам, и на престранном божке, чье изображение украшает, а как герою кажется, скорее портит стену.

Встреча неминуема, и когда она все-таки происходит, оказывается, что бежал герой даже не от зеркального отражения, а именно что от проекции самого себя.

Ключ к интерпретации этой истории спрятан в тезисе Беркли: «Существовать – значит быть воспринимаемым». Главный герой панически боится этого восприятия другого, означающего встречу с самим собой. И дело тут не столько в открытии какой-то болезненной для психики истины, или психотравме, сколько в принципиальной невозможности личностной целостности. Сам взгляд изнутри становится пыткой. Страх начинает распространяться с внутриличностного пространства на внешний мир. Поэтому герою так неприятно даже присутствие животных, и уж тем более нахальный взгляд божка. Особый дискомфорт ему доставляет запечатленная хроника его собственной жизни – в этом образе память сначала регрессирует до блеклой череды «этапных» моментов биографии, а затем и вовсе подвергается уничтожению. Так герой пытается обрести свободу и спастись от взгляда своего второго «я».

Но, исходя из самого названия, хочется дать «Фильму» и другую интерпретацию. Что если пресловутые фотоснимки – это вовсе не хроника жизни некого человека, а раскадровка некого фильма? Эстетика «Фильма» – минималистская, клаустрофобная– располагает к такому прочтению.

Герой Китона будто оказывается в каких-то декорациях, или, если развить фантазию, в закадровом пространстве некого жанрового фильма, в котором неспешно прогуливаются те его герои, которым пока не дают места на авансцене. Поэтому они взирают на него с таким удивлением. Ему бы полагалось находиться в центре сюжетных перипетий, притягивать к себе внимание и симпатии зрителей.

Но он сбежал. Кино, особенно коммерческое, склонно к репродуцированию – оно порождает двойников, ставит фантазии на конвейер, до бесконечности меняя незначительные детали в типаже, однажды возымевшем успех у аудитории. Вполне возможно, что наш герой, – это приобретший смелость первообраз. Тогда преследователь – это его клон из очередного ремейка, или адаптации. Ему нужно тело, разум и образная неповторимость оригинала, его способность зачаровывать зрителей, приковывая к себе их взгляд.

Наш герой мечтает путешествовать по жанрам, естественным образом развиваться в родственные, но непохожие роли. Типичная жалоба исполнителей – но то, на что жалуются актеры, касается чаще всего образов. Просто о правах идей на существование не принято думать – они либо есть, либо их нет. Для Беккета подобные установки всегда были условностью, что и заметно в «Фильме», ставшем идеальной притчей о современности.Именно благодаря Беккету, мы еще можем называть мир, из которого приходят идеи, пустотой. Это ведь уже что-то – а значит не так все абсурдно и уже этой мысли вполне достаточно для того, чтобы необходимость выражать все еще возвращалась к самой себе, к человеческому началу.

Все права защищены. Копирование запрещено.

Пока нет комментариев