Для нового художественного руководителя Чувашского государственного театра оперы и балета Дмитрия Банаева фестиваль имени М.Д. Михайлова был серьезным экзаменом организационно-творческих способностей. Фестиваль прошел в Чебоксарах в двадцать девятый раз, для Банаева он был первым. И надо казать, праздник развернули масштабно.

Буклет фестиваля

Посвятив его русской музыке, начали с премьеры «Царской невесты», в двух представлениях которой выступили Венера Протасова-Марфа (Татарский театр им. М. Джалиля), Александр Касьянов-Грязной (Большой театр России), Евгений Чернядьев-Собакин (Мариинский театр), и чувашский певец Дмитрий Сёмкин-Лыков. Сделав скачок в истории Российского государства, перенесли публику в хоромы Бориса Годунова. Исполнить центральные партии в опере Мусоргского также попросили гостей. В заглавной роли Владимир Кудашев, солист театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова, в роли Пимена — Вячеслав Почапский из Большого театра.

В пространстве фестиваля видное место занял Концерт-посвящение памяти Дмитрия Хворостовского. В красивом убранстве сцены (художник-постановщик Валентин Федоров) использовали видео-проекции, транслирующие на экран фотографии Хворостовского в жизни и в ролях, а также различные сюжеты, визуализирующие музыкальные образы. Задействовали световые эффекты – софиты и «лед бары» заливали сцену то нежно-голубым, то ярко-красным цветом, создавая дополнительную атмосферу звучавшим произведениям. Два отделения включили симфонические фрагменты опер, арии в которых блистал сам Хворостовский и имевшиеся в его репертуаре народные песни – русские и итальянские. Этот огромный музыкальный пласт перепахала дирижер Ольга Нестерова, чей музыкальный темперамент умело выстраивал драматургию звуков. Забегая вперед, скажем, что огромную работу провели три дирижера фестиваля. Это и молодой Никита Удочкин, недавно вступивший в должность — точный в своем выразительном и эмоциональном жесте, и, конечно, Дмитрий Банаев. Пафосным жестом маэстро поднимает оркестр, словно хочет оторвать от земли. А его четкие замечания музыкантам на репетиции, мгновенно преображали звучание ансамбля инструментов. Банаев дирижировал «Царской невестой», «Пиковой дамой» и, вместе с Удочкиным, заключительным гала-концертом. Но до него было еще далеко. Пока же на чувашскую сцену вышли гости. Ирина Дубровская (Италия) покорила всех красотой голоса, уверенными верхами. С вдохновенным лиризмом исполнила она арию «Амины» («Сомнамбула» В. Беллини) и вместе с чувашским тенором Иваном Снигиревым — сцену из «Риголетто». Яркое впечатление арией Онегина произвел Саид Гобечиа (Австрия). А народный артист СССР Леонид Сметанников, исполнивший каватину Алеко из одноименной оперы С. Рахманинова, убедил в преимуществах советской вокальной школы и в прекрасной сохранности собственной творческой формы. Строгость сценического поведения страдающего героя, утратившего любовь ветреной цыганки Земфиры, уступила актерской, в том числе и пластической, раскрепощенности певца-артиста. Оставшись в рамках меры, Сметанников живо преобразился в лирической итальянской песне «Скажите, девушки» и залихватской «Вдоль по Питерской». Залогом большого успеха чувашских певиц Татьяны Прытченковой и Маргариты Финогентовой, исполнивших дуэт из оперы Делиба «Лакме», стали свежие голоса, хорошая выучка и изумительный сценический облик, в понятие которого включены органичная манера поведения, роскошные туалеты и прически (что тоже немаловажно).

Царская невеста

Режиссером концерта выступила Елена Артюхина. Собственно, сферой ее ответственности оказался и второй, еще более емкий, гала-концерт, фестиваль завершивший. Перед Артюхиной стояла непростая задача в сжатых по времени условиях придумать и разучить с артистами мизансцены, которые позволили бы ненавязчиво привнести элементы театральности в концертную эстетику. Режиссер с этой задачей довольно изобретательно справилась. Статуарными позами и тактичными проходками оживляли свое выступление упомянутые выше Прытченкова и Финогентова. Они завершили сцену из «Лакме» на мостике над оркестровой ямой, соединившим сцену со зрительным залом. Роза, из рук Лю Инлуна, подоспевшего из рядов зрителей, позволила китайскому соловью плавно продолжить программу каватиной Альмавивы («Севильский цирюльник»). На оркестровое завершение монолога Канио из оперы «Паяцы», Роман Муравицкий (Большой театр), облаченный в широкую бело-черную рубаху Пьеро, провел по лицу пятерней, оставив на щеке несколько полос белого грима. Мефистофелю Владимира Байкова (Германия) режиссер вручила трость и предназначила хромающую походку, а Владимира Ашмарина и Максима Корсакова попросила картинно скрестить шпаги в финале дуэта Джорджа и Риккардо («Пуритане»). Умело комбинируя солистов, дуэты и хор, Артюхина ненавязчиво переходила от арии Леди Макбет (Мария Еланова) к многоголосому финалу первого действия оперы с участием хора и солистов: Ивана Снигирева, Елены Соколовой, Максима Карсакова, Ильи Гурьева и Владимира Ашмарина. Далее — к ариозо Леоноры из оперы «Сила судьбы» в исполнении Елены Никитиной, солистки Марийского театра оперы и балета им. Э. Сапаева. Певица завоевала сердца зрителей сладкозвучием своего летящего сопрано, владением mezza voce, содержательностью пения и актерским обаянием. Жаль, конечно, что проглядели такую оплошность, как православный крест, которым почему-то осеняет себя истовая католичка Сантуцца, и, пожалуй, единственно выпавший из общей стилистики концерта дуэт Амнерис и Радамеса («Аида») в исполнении Романа Муравицкого и Маргариты Некрасовой (театр «Новая опера»). Возможно, певица была не совсем здорова, хотя голос звучал, но, похоже, без внимания оставлены слова Каллас: «Когда хочешь найти жест, когда хочешь понять, как играть на сцене, требуется только одно – прислушаться к музыке. Композитор об этом уже позаботился». В образе Графини («Пиковая дама») Некрасова была более убедительна, создала свой образ, в том числе и исходя из внешних данных. Некрасова трактует Графиню не как высохшую «осьмидесятилетнюю каргу», а как корпулентную старую барыню. Не столько аристократическую «La venus moscovite» в прошлом, сколько капризную Кабаниху, какой ее видели звезды Малого театра, к примеру, Н. Рыкова или В. Пашенная. Сходство с отвратительным персонажем Островского придает грубая неотесанная клюка, постоянно, впечатываемая в сцену нетерпеливой рукой старухи.

Годунов -В. Кудашев

Тройку гастролеров в «Пиковой даме» составили Александр Касьянов -Томский (Большой театр) и Александр Михайлов – Герман (Царицынская опера»). Еще один поворот колеса фестивальной «Машины времени», и зрители погружены в адовы бездны души одержимого любовью и идеей богатства Германа. Дирижер Банаев хорошо почувствовал и передал тяжелое трагическое дыхание музыки Чайковского уже в интродукции оперы, хотя маэстро присуща и определенная эмоциональная сдержанность, точнее, он не склонен к чрезмерному расплескиванию эмоций. Однако его взаимодействие с певцами в музыкальном отношении значительно изысканнее сценического рисунка. К вокальной стороне Касьянова придираться не станем, а вот его огромный рост не позволил подобрать в костюмерной театра соответствующего эпохе мундира, что, конечно, стало некоторым художественным разочарованием. «Так вот, кто безымянная красавица твоя», — все же слова обращены к Герману, а не произносятся Томским самому себе, тем более в группе Елецкого сотоварищи. Да и вообще с точки зрения режиссуры «Пиковой даме» не помешала бы небольшая ревизия.

Царская невеста

Партию Лизы исполнила чувашская примадонна Мария Еланова, чей голос, к счастью, не потерял силу, хотя, не избежал некоторой тремоляции. Лиза Евлановой, по-девичьи скромная, не была холодной, и оттеняла страстность Германа. Певица создала объемную эмоциональную палитру еще и умением развивать характер своей героини на протяжении спектакля. Михайлову, с его невысоким ростом, казалось бы, трудно создать портрет героя-любовника. Однако его волнующий голос в соединении с искренностью проживания, чувственной полнотой и классически внятным бытованием артиста в образе составили искомую художественную многомерность.

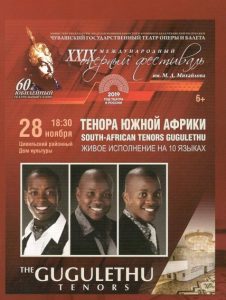

Организаторы фестиваля проявили креативность, включив в программу академического искусства концерт «Тенора Южной Африки» («The Gugulethu Tenors»).

Афиша «Тенора Южной Африки»

Гугулету – беднейший район Кейптауна, где высокая преступность, разгулявшиеся все человеческие пороки… Но именно там появилась группа молодых ребят, ставших популярными после выхода в 2011 году дебютного альбома. Вокалисты-самоучки Siyabulela Ggola, Xolani и Loyiso Dlova грезили сценой, а когда заняли первое место на конкурсе «Voice» в номинации «Лучшая группа», то были окрещены прессой «Детьми Паваротти». В концерте в Чебоксарах, африканцы действительно исполнили под минусовую фонограмму оперные арии (пусть и в несколько эстрадной манере), а также смелые аранжировки африканских ритмов. Концерт получился весьма экзотическим, и, думается, слишком увлек в стилистику шоу-программ какого-нибудь круизного лайнера. В нее вписались и Лариса Келль (Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского), спустившаяся со сцены в зал, чтобы во время исполнения «Хабанеры» Кармен вызывающе эротично примоститься у колен одного зрителя и возбуждающе погладить по плешивой голове другого. Не отставала от нее и Альдона Цкуа (Абхазия), которая, по-видимому, так гордится своей действительно прекрасной копной курчаво-рыжих волос, что редко собирает их, не боясь вызывать в сознании публики образы фривольных девиц с рисунков Тулуза Лотрека. Отлично, но в духе общей интонации концерта, провели его ведущие. Иван Гаврилов и Дмитрий Понкратенко старательно «включали интерактив», и умудрились даже добиться того, что зрители зажгли фонарики своих мобильных телефонов и раскачивали ими в такт певцам. Разговорный жанр удался обоим, и, хотя Дмитрий все же сверялся с бумажным текстом в произнесении оперных названий, он проявил абсолютную пластическую свободу в эффектном урбанистическом танце a la проект телеканала ТНТ и Майкл Джексон.

Гала-концерт. Макбет.

Е. Соколова, И. Гурьев. В. Ашмарин, М. Еланова, М. Карсаков.

Фото-С. Антонов

Мощным аккордом фестивальный круг замкнул гала-концерт. Огромной программы хватило бы на три вечера. Явственно ощущалась любовь Дмитрия Банаева к опере, его желание рассыпать перед публикой все ее перлы. В программе итальянская, французская, немецкая и русская оперная классика, веристы, дуэты и развернутые сцены… В театре отсутствует бегущая строка с подстрочным переводом текстов, так что зрители, мало осведомленные о роялистских войнах в Англии, страстях Рикардо и Джорджа («Пуритане»), отчаянье Неморино («Любовный напиток») или сомнениях таинственного Голландца («Летучий голландец»), охотно наслаждались музыкой и вокализацией. Отметим с уважением, что и Глава Республики Михаил Федоров совершил красноречивый поступок: отложив государственные дела, прослушал весь многочасовой концерт. К слову, благодаря его помощи вышла в свет монография «Максим Михайлов: «настоящий русский бас». И первый экземпляр презентованной книги вполне заслуженно был вручен Михаилу Васильевичу.

Е. Никитина. Гала-концерт

Оркестр, руководимый Дмитрием Банаевым, демонстрировал прозрачный «беллиниевский» аккомпанемент и хороший вкус в вердиевских tutti. При такой поддержке музыкантов с минимальными потерями вышли из затруднительного положения Артём Голубев, не вовремя вступивший в ариозо Германа и чуть сбившийся с ритма в арии Онегина Сергей Ермоченко (Башкирский театр оперы и балета).

Баритон чувашского певца Михаила Журкова (неплохое приобретение театра) имеет некоторый налет опереточности, но голос сильный, певец им хорошо владеет. Выигрышная сценическая внешность, умение носить исторический костюм и явный артистический дар дополняют положительный облик артиста, исполнившего арию и кабалетту короля Альфонсо «Ma de’malvagi invan…» из оперы «Фаворитка» Г. Доницетти. Алексей Петров (Чувашский театр оперы и балета) в Прологе к опере «Паяцы», проявил осторожность. Правда, в своих legato он сохранил формальную верность клавиру, но избежал высокой «соль», традиционно вставляемой исполнителями в финале. Пожелаем артисту и его герою большего динамического и темпового разнообразия и философского раздумья что ли … Владением голоса в разных регистрах и чистотой интонирования сверкнули чувашские мастерицы — Маргарита Финогентова с ее безупречными россиниевскими колоратурами («Золушка»), Татьяна Тойбахина (полонез Фелины из оперы «Миньон» А. Тома) и еще один многообещающий певец – молодой Максим Корсаков, наделенный ровным баритоном красивого тембра.

Пожалуй, главным выводом фестивальных прослушиванием стало то, что оперная труппа Чувашского театра обладает хорошими теплыми голосами, подготовленным хором (хормейстер Анатолий Фишер), крепкими музыкантами (эх, еще бы арфу с арфисткой раздобыть) и совершенно не тушуется рядом со звездными гостями. А значит, юбилейный фестиваль имени М.Д. Михайлова в будущем году обещает интересные встречи и открытия.

Фото предоставлены пресс-службой фестиваля

Копирование запрещено.

Пока нет комментариев