Конкурс Чайковского – это всегда музыкальное событие. Несмотря на обструкцию со стороны Европы, на бойкот конкурса со стороны «свободных» стран, музыку убить сложно. Вернее, ее гораздо проще убить приспособлением под конкретные нужды, чем простыми запретами.

Попробуем разобраться, какие процессы происходят на конкурсном поле.

После первого тура ситуация немного прояснилась и второй тур сразу начал исполнитель, с которого возникла жизнь на первом:

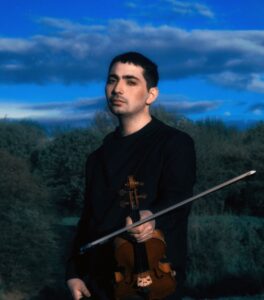

Даниил Коган

Даниил Коган. Фото с сайта tchaikovskycompetition.com

Барток Чакона

Прокофьев Соната#1

Чайковский Меланхолическая серенада

Сен-Санс Этюд в форме вальса

Как гласит известная шутка, музыканты делятся на два типа: «ярко, но не глубоко» и «глубоко, но не ярко». Коган, генетический наследник целой плеяды выдающихся талантов, явно тяготеет к первому типу, несколько теряя форму в ущерб яркой до нарочитости детали. Он не выстраивает музыку, он её переживает в реальном времени – с одной стороны это подкупает искренностью и непосредственностью, с другой приводит к незавершенности фраз, замыслов, филировок, некоторой нелогичности сиюминутно возникающих музыкальных сюжетов. Всё же Чакона – это конструкция, а не набор рифмующихся эпизодов.

Тем не менее, 1 я Соната Прокофьева, страшная, нежная, эпичная и с мудрым послесловие композитора удалась совершенно.

Начало Меланхолической, призванное заворожить зал, не вполне достигло цели из-за некоторого несовершенства соотношения сигнал /шум в тембре скрипки.

Но зато Этюд в форме вальса Сен-Санса – Изаи вполне оправдал ожидания виртуозной капризной полетностью.

Александр Папушев

Александр Папушев. Фото с сайта tchaikovskycompetition.com

Брамс, Соната №3,

Паганини Вариации «Прекрасная мельничиха»

Рахманинов, Вокализ

Венявский Вариации на оригинальную тему.

Вышедший сразу после волатильного, изысканного Когана Папушев сразу обозначил резкий контраст. Добротно. Качественно. Ощущение могучего настоящего скрипичного здоровья, возможно, самого крепкого на конкурсе. Он уже давно заслужил инструмент другого класса, ему тесно в его неплохой, но не первоклассной скрипке. Если от предыдущего музыканта, несмотря на его огромный талант и выразительность отвлечься было все же легко, то Папушев (и, надо признать, двое его следующих конкурентов) держали зал бездыханным.

Несмотря на явные позитивные изменения, происходящие в молодом музыканте в сторону выразительности — владение настроением зала, появившиеся яркие кульминации, пробившаяся тонкая лирика Вокализа Рахманинова, все же его наиболее сильной стороной пока что остается виртуозность, практически не имеющая границ – но и виртуозные произведения в его очень традиционной программе звучали на туре иначе, чем раньше: разнообразнее и ярче. У молодого музыканта, еще даже не перешедшего порог двадцатилетия, огромные перспективы и очень интересно наблюдать за началом, как представляется, мощной карьеры.

Ким Ке Хи

Ким Ке Хи. Фото с сайта tchaikovskycompetition.com

Бетховен, Соната №1

Крейслер, Речитатив и скерцо

Григ Соната №3

Сен-Санс, Этюд в форме вальса.

Опытный конкурсный боец с прекрасными традициями исполнительства. Явный фаворит конкурса. Точно знает как, где и сколько держать паузу. Руку вверх и внимание безмолвствующего зала – на кончике смычка. Это как раз тот опыт, которого чуть не хватило ещё юному по карьерным понятиям Александру Папушеву. Безупречна. Сделанный до мелочей репертуар с явным преобладанием камерных, не столь технически затратных произведений (зачем избыточно напрягаться) – но и не без технологических приличий. Этюд в форме вальса сыгран блестяще. Единственный упрёк: что Дебюсси на 1 туре, что Бетховен или Григ на 2м, что Этюд в форме вальса, заставивший сразу забыть о его предыдущем варианте – всё выдержано в одном — ярком, выразительном, интересном, но все же одном стиле.

Цзян Инн

Цзян Иин. Фото с сайта tchaikovskycompetition.com

Чжень Шуин «Песня Гусу»

Р. Штраус Соната

Рахманинов Вокализ

Венявский Фантазия «Фауст»

Несмотря на некоторое количество превосходных китайских скрипачей, скрипичный китайский репертуар пока что не может похвастаться численностью – и пьеса «Песня Гусу» порадовала как хорошим исполнением, так и атмосферой востока, внесшей разнообразие в традиционно консервативный репертуар конкурса Чайковского. Однако Сонате Рихарда Штрауса немного не хватило немецкой философской мысли. Kraft durch Freude (сила через радость, нем.) – хоть и печально знаменитые слова, но из немецкой песни слова не выкинешь, они как нельзя лучше выражают стиль сонаты, в нежной интерпретации китайской гостьи недоставало как первого, так и второго.

Вечерняя сессия первого дня II тура поначалу была странной.

Елена Таросян.

Елена Таросян. Фото с сайта tchaikovskycompetition.com

Эдвард Григ

Соната для скрипки и фортепиано № 3 до минор, соч. 45

Камиль Сен-Санс

Интродукция и Рондо каприччиозо, соч. 28

Фриц Крейслер

«Венский каприс», соч. 2

Речитатив и Скерцо-каприс для скрипки соло, соч. 6

Нестерпимо яркая, до такой степени, что перестаёшь понимать, куда попал: в концертный зал или на стадион. Безудержный темперамент солистки заставляет отойти на второй план, стиль, вкус и даже иногда композиторский замысел. Яркость ради пронзительной яркости. Высочайшего качества инструмент держит удар и это суммарно производит очень сильное впечатление, не очень только понятно, какого рода это впечатление и насколько оно относится к сфере эстетического восприятия искусства. Репертуар – pret-a-porter всех концертных сезонов на протяжении последнего столетия, без попыток подняться в какой — либо haut couture.

Хочется писать о солистке лексиконом поп-эстрады, которым не владею, поэтому приходится перейти к следующему участнику… ещё более странному.

Ли Хао.

Ли Хао. Фото с сайта tchaikovskycompetition.com

Бетховен, Соната №3

Венявский Фауст

Крейслер Венский каприс

Паганини, Вариации «Боже, храни королеву».

Не вполне понятно, как он вообще преодолел барьер первого тура. В последнее время становится всё сложнее объяснять, зачем, собственно, происходит всё это смычковтирание и клавишевание музыки, так как оно неожиданно становится конечной целью. Звуки не ради образов и смыслов, но ради звуков, так как смыслы ускользают. Игра становится конкретной и нотной. Вот такая беда и постигла гостя из Китая, очень технически продвинутого. Зычно, быстро, не очень аккуратно, бойко и живо – от Паганини до Бетховена.

И если бы не последний участник первого дня,

Михаил Усов, вечер можно было бы считать практически проваленным.

Михаил Усов

Михаил Усов. Фото с сайта tchaikovskycompetition.com

Прокофьев Соната №1

Чайковский «Меланхолическая серенада»

Лютославский «Субито»

Равель Цыганка

Михаил Усов, продукт отечественной скрипичной школы современного периода – очень мощное, интересное и тоже несколько странное явление. Ярко и темпераментно, качественно и сфокусированно он сыграл каждую ноту программы, честно раздав долги умершим творцам. Где написано forte -было forte, где piano – piano, все акценты на месте. Всё ярко, мощно, агрессивно. Страшная и эпичная прокофьевская первая соната, которая неожиданно для себя стала showpiece для настоящего конкурса (не без предвидения событий, вокруг него происходящих), доложена публике в подробностях, у Прокофьева отсутствующих (например, явное деление начальной фразы сонаты в басу рояля по три ноты). Цыганка Равеля, о которой постоянно забывается, что это Равель, французский композитор-импрессионист, была яростно порвана на мелкие красивые кусочки. Наше дело доложиться, а слушатель поймет.

Хочется надеяться, что по мере взросления Михаил поднимется от этой нотно-бытописательской конкретики к образу и станет не только первоклассным скрипачом, но и глубоким музыкантом.

Второй день второго тура принес главное открытие конкурса.

Ло Чаовэнь. Изумительно талантливый глубокий музыкант, скрипач без технических и звуковых проблем.

Ло Чаовэнь. Фото с сайта tchaikovskycompetition.com

Прокофьев

Соната для скрипки соло

Крейслер

«Цыганское каприччио»

Эрнст

«Последняя роза лета»

Шуберт Фантазия для скрипки и фортепиано до мажор, D 934

Уже сольная Соната Прокофьева был открытием – несмотря на то, что скрипач явно не учитывал в интерпретации факт, что она была написана не для сольной скрипки, но для унисона скрипачей (играть унисоны было довольно-таки распространенной традицией первой половины XX века, например, у Столярского). В исполнении Ло Чаовэня, проникнутом теплым тонким рубато это был именно индивидуальный голос – и каким-то непостижимым образом русский Прокофьев стал немного китайским по интонациям, совершенно от этого не потеряв. У таких скрипачей не очень хочется слушать виртуозные произведения в силу обедненности музыкального языка и избыточной традиционной агрессивности подачи, зато, как и в нашем случае, вдруг могут возникнуть неожиданно красивые детали. Тончайшее «Цыганское каприччио» и наконец бесконечная шубертовская фантазия (риск для конкурса!) – но хотелось слушать и слушать. Минимум внешних эффектов, только музыка (невероятный контраст с последующими участниками). Ждем в финале.

Леонид Железный

Леонид Железный. Фото с сайта tchaikovskycompetition.com

Иоганнес Брамс

Соната для скрипки и фортепиано № 3 ре минор, соч. 108

Петр Чайковский

«Меланхолическая серенада», соч. 26

Эжен Изаи

Соната для скрипки соло ми мажор, соч. 27 № 6

Морис Равель

Рапсодия «Цыганка»

Полная противоположность Ло Чаовэню, погруженному в себя философу. Все напоказ, всё на публику, все максимально эффектно и броско. Интересно, как часто в таких случаях и происходит, что если переслушать запись вслепую, не глядя на солиста, выясняется, что супервыразительным его исполнение не назовешь, всё более-менее в пределах стандарта. Внешние эффекты отъедают значительное количество воздействия от собственно звуков. Меланхолическая серенада довольно-таки холерического характера, на каждое движение смычка около трех движений головой. Каденции с произвольным и не вполне логичным rubato. В той же манере с бесчисленными придыханиями и пританцовываниями решена 3я Брамса, да и остальные произведения тура. В то же время, нельзя не признать, что музыкант в своей манере органичен, держит зал и наверняка имеет свой, достаточно обширный, круг поклонников. Просто неожиданно ставшая модной манера проламываться к гению сквозь стену рядом с дверью вызывает некоторое отторжение у поклонников старых мастеров, игравших мыслью и чувством, а не движениями.

Равиль Ислямов

Равиль Ислямов. Фото с сайта tchaikovskycompetition.com

Сергей Прокофьев

Соната для скрипки и фортепиано № 1 фа минор, соч. 80

Кароль Шимановский

Ноктюрн и тарантелла, соч. 28

Фриц Крейслер

«Китайский тамбурин», соч. 3

Франц Ваксман

Фантазия на темы из оперы Бизе «Кармен»

Его появление на сцене почему-то вызвало ассоциации с бессмертным фильмом «Терминатор». Неподвижный, обращенный внутрь себя взгляд. Неторопливые, особенно по контрасту с Железным движения (ох, путаница с фамилиями, уж кто Железный, как не Ислямов). Неподвижные плечи. Возникает ощущение силы, даже мощи, которая не замедлила вылиться в звуках. Его Прокофьев иной, ближе, как кажется, к задуманному композитором замыслу. Суровый, выразительный, без избыточных «соплей», чему способствует дуэт с замечательной Шолпан Барлыковой. И все же, при общем высоком уровне, довольно много «нотной» игры, то есть, сиюминутной, по физическому движению, примерно в образе, но без точного замысла. К сожалению, этим грешил абсолютно весь конкурс, за исключением Ло Чаовэня, Ким Ке Хи и буквально еще пары имен. Полетный «Китайский тамбурин» не изменил впечатления. Резковатые акценты не давали расслабиться и сквозь беззаботный аромат крейслеровской венской кофейни, постоянно прорывалась тлеющая агрессия. Равиль Ислямов – прекрасно наученный выдающийся молодой скрипач, с которым интересно было бы послушать концерты Брамса, Сибелиуса, но вряд ли вечер скрипичных миниатюр.

Вечер 24 июня не принес каких-либо потрясений. Александра Ли, Инна Якушева, Залетел Рок Чернош. Как наиболее благополучная, правильно построенная и всё сыгравшая, Якушева получила поощрительный приз, с которым можно согласиться, об остальных писать не очень хочется, так как практически зацепиться не за что. Конечно, я уверен, что и у Александры Ли есть много поклонников, это имя давно известно в России, как и имя Анны Савкиной. Просто мне нравятся другие исполнения. Разве что приятным удивлением зазвучал гость из Словении – именно в силу хорошего скрипичного, практически забытого у нас звука. Все же звук – это не прессинг струны, о чем известно иногда даже не всем участникам конкурса Чайковского. Это прежде всего мощный отклик инструмента, резонирующего в унисон с душой исполнителя.

Все права защищены. Копирование запрещено

Пока нет комментариев