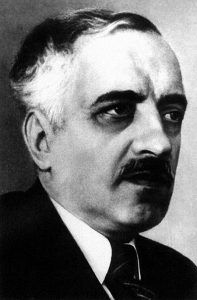

Великая Отечественная война… Эти слова неизменно приводят в трепет сердца наших соотечественников – даже тех, кто появился на свет десятилетия спустя после ее завершения. Грозные события военных лет оставили след не только в человеческих душах и судьбах, но и в отечественном искусстве. Немало произведений, в том числе и музыкальных, было создано и в годы войны, и после ее завершения – как воспоминания о войне и осмысление ее событий. Одно из таких произведений – Симфония № 3 советского украинского композитора Бориса Николаевича Лятошинского. Произведение это по своему драматизму, масштабности замысла и трагическому накалу сопоставимо с Симфонией № 7 «Ленинградской» Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, однако судьба ее оказалась гораздо более сложной и даже драматичной.

Великая Отечественная война… Эти слова неизменно приводят в трепет сердца наших соотечественников – даже тех, кто появился на свет десятилетия спустя после ее завершения. Грозные события военных лет оставили след не только в человеческих душах и судьбах, но и в отечественном искусстве. Немало произведений, в том числе и музыкальных, было создано и в годы войны, и после ее завершения – как воспоминания о войне и осмысление ее событий. Одно из таких произведений – Симфония № 3 советского украинского композитора Бориса Николаевича Лятошинского. Произведение это по своему драматизму, масштабности замысла и трагическому накалу сопоставимо с Симфонией № 7 «Ленинградской» Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, однако судьба ее оказалась гораздо более сложной и даже драматичной.

То особое место, которое занимает Третья Симфония в творчестве Бориса Лятошинского, подчеркнуто формой ее цикла – произведение состоит из четырех частей, в то время как все остальные симфонии, созданные Борисом Николаевичем, трехчастны. Части ее связаны между собою тематическим родством, в котором можно усмотреть даже проявление принципа монотематизма. В основных темах очевидны черты украинской народной музыки, однако речь не идет о цитировании народных тем – композитор создавал собственные мелодии по образу и подобию фольклорных.

Две основные темы представлены во вступительном разделе первой части – Andante maestoso. Одна из них воплощает разрушительное начало, другая сочетает лирику с героическими чертами, и она родственна украинской песне «Печаль за печалью». С темами вступления перекликаются главная и побочная партия основного раздела сонатной формы – Allegro impetuoso. Побочная партия обладает жанровыми признаками колядки.

Развитие тем вступления продолжается в трагедийной второй части – Andante con moto. Первая приобретает характер остинатного мотива, который становится все более агрессивным по ходу развития. Ей противопоставляется вторая тема, в которой усилено лирическое начало.

Часть третья – Allegro feroce, скерцо – сочетает черты сонатности и сложной трехчастной формы. Главная партия основана на первой теме вступления, побочная наделена чертами веснянки.

Четвертая часть – Allegro risoluti – звучит победно и празднично. Так выглядит окончательная редакция Третьей симфонии Лятошинского, однако первоначально финал ее был иным – исполненным трагизма. В центре внимания композитора при создании этого произведения находилась не столько радость победы, сколько страдания, принесенные войной. Люди, которые присутствовали на концерте Союза композиторов Украины в октябре 1951 года, когда творение Лятошинского было впервые представлено публике оркестром Киевской филармонии под управлением Натана Григорьевича Рахлина, прекрасно поняли эти мысли автора – ведь все они натерпелись во время войны, каждый потерял близких. Успех Симфонии был поистине грандиозным, слушатели аплодировали стоя – но, увы, коллеги Лятошинского восторгов публики не разделяли. На собрании Союза композиторов, которое состоялось вскоре после этого концерта, не было недостатка в гневных речах и обвинениях. Особенно усердствовал композитор, прибывший из Москвы – Мариан Викторович Коваль. Причиной для нападок стал не музыкальный язык произведения, а идеи, воплощенные в нем, смысл симфонии. Композиторов не устраивал трагический финал, который не соответствовал идеологическим установкам того времени – искусство было призвано воспевать победы и свершения, да и эпиграф – «Мир победит войну» – вызывал сомнения. Что только ни пришлось выслушать Борису Николаевичу в адрес своего творения – «формалистический хлам», «антинародное» произведение, которое следовало бы «сжечь», а самого композитора сравнивали с «буржуазными пацифистами», которые интерпретируют тему войны совсем не так, как «советские сторонники мира»… Лятошинский вынужден был уступить и переделать финал (переработке подверглась также третья часть Симфонии – Скерцо). Можно ли осуждать композитора за это? Наверное, нет – ведь в те времена подобные обвинения могли иметь очень серьезные последствия и для судьбы произведения, и для его создателя. К тому же, уступка эта была чисто внешней: да, в финале теперь звучала радость победы – но ведь даже радость может быть разной. Дмитрий Борисович Кабалевский очень проницательно заметил, что в финале Симфонии Лятошинского звучит «радость измученного человека».

В переработанном виде Третья симфония Лятошинского сразу стала в глазах официальной критики «выдающимся произведением украинской симфонической музыки». Историческая справедливость восторжествовала в 1990-х годах – произведение стало исполняться в первоначальной редакции. В таком виде она звучала под управлением Владимира Федоровича Сиренко, а также Игоря Ивановича Блажкова.

Все права защищены. Копирование запрещено.

Пока нет комментариев