В рамках Года Мариуса Петипа, чье имя неразрывно связано с историей русского классического балета, в Большом театре в честь великого хореографа и реформатора состоялся гала-концерт звезд мирового балета. Гала сопровождала развернутая в музейных залах театра выставка фотографий и костюмов исполнителей балетов Петипа в Большом театре.

Нет лучшей школы для любого хореографа, чем школа Петипа. Он учит органике построения спектакля, учит композиционному мастерству, учит уважительному и трепетному отношению к избранной нами профессии. И что самое главное, помимо бесценных уроков в области хореографической формы, он учит высокому строю мыслей, высокому пониманию жизни и человека. Вот почему Петипа сегодня – не легенда, а живая, неотъемлемая часть современной жизни и практики балетного театра.

Юрий Григорович

Творческий путь Петипа (1818–1910) в России продолжался более полувека. За это время он поставил свыше 60 балетов, создал свод правил балетного академизма и заложил основы хореографического симфонизма. Это время справедливо называют «эпохой Петипа».

Творческий путь Петипа (1818–1910) в России продолжался более полувека. За это время он поставил свыше 60 балетов, создал свод правил балетного академизма и заложил основы хореографического симфонизма. Это время справедливо называют «эпохой Петипа».

«То была наисчастливейшая пора моей жизни», – вспоминал сам Петипа о карьере в России.

Балеты Петипа отличались выстроенной композицией, слаженностью хореографического ансамбля, детальной разработкой сольных партий. «Его коньком, по утверждению премьера дореволюционного Мариинского театра Николая Легата, были женские вариации. Здесь он превосходил всех мастерством и вкусом. Петипа обладал поразительной способностью находить наиболее выгодные движения и позы для каждой танцовщицы, в результате чего созданные им композиции отличались простотой и грациозностью».

Помимо этого, маэстро обладал парадоксальным даром «слышать» танец и «видеть» музыку своего будущего произведения, поэтому лучшие его балеты образны, поэтичны и музыкальны. Они и сегодня не сходят со сцен многих балетных театров мира. Правда, большей частью в редакциях, весьма далеких от постановок Петипа, о которых можно судить лишь по театральным рецензиям и воспоминаниям современников.

Можно ли редактировать балеты Петипа? Конечно, если мы хотим, чтобы они оставались современными и интересными публике.

На сцене всё двусмысленно: и люди, и вещи, и движения, и позы, – они представляются в странных бликах света и тени, веры и неверия, они принадлежат к преувеличенной реальности, которая, как нам известно, нереальна. Театр – одно из немногих мест, куда взрослые люди сознательно идут за «обманом»: знают, что всё, происходящее на сцене, неправда, а верят, переживают, плачут, смеются. Хвалят или ругают хореографов и артистов, ругают критиков и публику, а потом возвращаются в театр вновь. Это – своеобразная игра, правила которой хорошо известны и зрителям, и артистам, игра, в которую маленькие дети «играют» всерьез, а дети постарше и взрослые – понарошку.

Однако меняется время, а вместе с ним меняется эстетика сценического представления, актерского исполнения и зрительского восприятия. Петипа понимал это. Зная правила «театральной игры», он творчески подходил к редакциям старых спектаклей, сохраняя всё лучшее – выдержавшее испытание временем. Ему мировой балетный театр обязан, например, сохранением уникального в своем роде романтического балета «Жизель», поставленного Жаном Коралли (1779–1854) и его молодым талантливым ассистентом Жюлем Жозефом Перро (1810–1892) на сцене парижской «Гранд-Опера» в 1841 году. Уже через год парижскую «Жизель» перенес на сцену Петербургского Большого театра француз Антуан Титюс, служивший в то время главным балетмейстером Санкт-Петербургских Императорских театров. А через сорок с лишним лет свою «романтическую редакцию» «Жизели» представил петербуржцам Мариус Петипа.

Интересно, что во Франции этот балет сошел со сцены в 1863 году, а возобновлен был в «Гранд-Опера» только в 1924-м с русской балериной Ольгой Спесивцевой в заглавной роли; причем, шел балет в петербургской редакции Мариуса Петипа.

Девять редакций балетных шедевров Петипа, включая «Спящую красавицу», «Лебединое озеро», «Раймонду», «Жизель», «Баядерку», «Корсара», осуществил в разные годы Юрий Григорович, бережно относившийся к наследию мэтра, деликатно и стилистически точно восполняя утраченное или дополняя текст в связи с переосмыслением сценария. К этому добавим развитие Григоровичем партий главных героев и некоторых основных персонажей, усиление образной и аккомпанирующей главным героям роли кордебалета, превращение мимических сцен и эпизодов в танцевальные.

Всё это противостоит двум распространенным ныне тенденциям: произвольному перекраиванию старых произведений и вошедшему в моду «полному и точному восстановлению подлинника» на основе найденных или хранящихся в архивах записей, что невозможно, на мой взгляд, по определению.

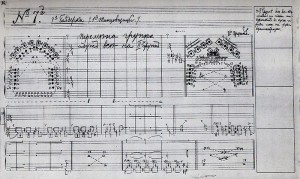

Судите сами. Русский артист балета, режиссер и педагог Николай Сергеев (1876–1951)[1], работая до 1918 года в Петербурге, почти десять лет вел записи балетов Мариуса Петипа по системе, придуманной другим артистом В.И.Степановым. Позже он эмигрировал и все балетные записи увез с собой, чтобы хоть как-то кормиться на чужбине.

Страница записи балета «Баядерка», сделанная Н.Г.Сергеевым по системе В.И.Степанова, около 1900 г. фото с сайта commons.wikimedia.org

После кончины Сергеева его коллекция, сменив нескольких хозяев, в 1969 году была продана библиотеке Гарвардского университета США, где она хранится по сей день, получив официальное название «Sergeyev Collection».

Ныне она активно используется разными постановщиками для «полного и точного восстановления» произведений Петипа. Насколько точного, судите сами.

Допустим, что режиссер балета «Коппелия» Николай Сергеев достаточно точно освоил систему хореозаписи В.И.Степанова и достаточно точно записал то, что осталось к 1903 году от «Коппелии» Артюра Сен-Леона (1870) в редакции Мариуса Петипа (1884), переделанной в 1894 году Энрико Чеккетти, а нынешние постановщики смогли точно расшифровать эту запись и воссоздать старый спектакль Петипа–Чеккетти на сцене, то… И что мы увидим?

Без чудес театра не бывает, но чудесное воскрешение старого спектакля – это уж слишком! А главное – какая в этом необходимость? Сегодняшний зритель сильно отличается от почтенной публики конца XIX века.

Взгляните на фотографии старых балетных спектаклей (их в Интернете – тьма!) и решите, хотите ли вы видеть их такими, как они шли десятки лет назад?

Когда делают копию старинной картины, то для визуальной «достоверности» ее искусственно старят, да так, что редкий эксперт определит подделку. Когда «воссоздают» старинное сценическое произведение, то ничего подделывать не нужно, достаточно стилизации в духе прошлого века и красивой легенды, которых в театральном закулисье всегда в избытке. Результат тем эффектнее, чем одареннее постановщик.

***

Но вернемся к юбилейному гала-концерту во славу Мариуса Петипа. Своеобразие этого гала, придуманного и поставленного руководителем балета Большого театра Махаром Вазиевым, заключалось в том, что концерт состоял из 18 (!) дуэтов из балетов разных хореографов, разных балетных эпох, разных творческих стилей и заключительного Grand pas из «Раймонды», которые объединяла одна тема – тема любви. Любви нежной и страстной, робкой и бурной, как море во время шторма, любви радостной и несчастной, сладостной и мучительной, взаимной и безответной, любви восторженной, трепетной, жертвенной…

Вне контекста спектаклей, на совершенно пустой сцене любовные дуэты в исполнении звезд мирового балета являли собой душевные откровения этого великого чувства, наполненные подлинным лиризмом и волшебной энергетикой.

И длился этот любовный марафон более четырех часов.

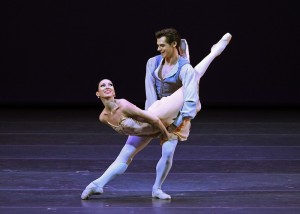

«Бриллианты». Алена Ковалева, Якопо Тисси. Фото Михаила Логвинова/Большой театр.

Открывало программу Адажио из «Бриллиантов» на музыку Чайковского (III часть балета Джорджа Баланчина «Драгоценности») в исполнении Алёны Ковалевой и элегантного Якопо Тисси – лирического танцовщика и прекрасного кавалера в дуэте. Балерина точно следовала «стандартам Стиля и Техники Баланчина» (что может быть губительнее для живого искусства!), которые хранит и пропагандирует его Фонд, поэтому не могла полностью передать в «вагановском стиле» тихий лиризм воспоминаний Мастера, преклонявшегося перед «бриллиантовым веком» русского балета и музыкой великого композитора.

Дарья Хохлова, Артемий Беляков. Па де де Принцессы Флорины и Голубой птицы из балета «Спящая красавица». Фото Михаила Логвинова/Большой театр.

Продолжило программу поэтичное Pas de deux Принцессы Флорины и Голубой птицы из балета Мариуса Петипа «Спящая красавица» в исполнении Дарьи Хохловой и Артемия Белякова. Петипа представлял тайное свидание Флорины и превращенного в птицу Короля Шармана как мини-спектакль. Чайковский в музыке очень тонко передал душевное состояние героев: солирующая флейта олицетворяет Волшебную птицу, а перекликающийся с ней кларнет – Флорину. С первого появления на сцене героиня Хохловой будто прислушивается, стараясь уловить знакомую песнь любви. В дуэте передана устремленность ввысь. Кажется, что Флорина мечтает воспарить в небо вслед за возлюбленным.

Столь же трепетно и бурно представлен дуэт Нуреева (Артём Овчаренко) и английской прима-балерины Марго Фонтейн (Кристина Кретова) из балета Ильи Демуцкого «Нуреев» в постановке Юрия Посохова. В коротком дуэте артисты смогли рассказать залу о любви «неистового Рудольфа» – любви всепоглощающей и страстной – к человеку, театру, жизни, свободе, искусству… Но, прежде всего, – к танцу.

Любовь непредсказуема в своих проявлениях и может в корне изменить жизнь людей, в сердца которых попали стрелы озорника Амура.

Екатерина Кондаурова, Юрий Смекалов. Дуэт из балета «Парк». Фото Михаила Логвинова/Большой театр.

Балет Анжелена Прельжокажа «Парк» – один из самых эротичных и загадочных балетов о женской страсти и о борьбе двух начал: мужского и женского. Нынешние Герои в исполнении Екатерины Кондауровой и Юрия Смекалова не копируют именитых предшественников – Изабель Герен и Лорана Илера, на которых ставился балет, а предлагают свое виденье пути любви в «версальских кущах», которое вполне соответствует провидческим словам писателя Пьера Мариво: «Сердце женщины способно забиться самостоятельно; его может взбудоражить одно произнесенное слово и слово, которое не произнесено…»

Артистичный Смекалов убедителен в стремлении разбудить и победить «спящую красавицу» Екатерины Кондауровой, а его победный страстный поцелуй в финале дуэта нашел отклик в зрительном зале. Сам же финал с кружением любимой – блистательная находка хореографа, маленький шедевр Анжелена Прельжокажа.

Па де де из балета «Талисман». Анастасия Сташкевич,

Вячеслав Лопатин. Фото Михаила Логвинова/Большой театр.

А потом премьеры Большого театра Анастасия Сташкевич и Вячеслав Лопатин вдохновенно исполнили Pas de deux из балета Дриго «Талисман» в хореографии Мариуса Петипа.

Ольга Смирнова – балерина изысканных линий, поэтического склада, с «душой исполненным полетом» – блестяще провела в дуэте с Фридеманом Фогелем сцену письма Татьяны Евгению в балете Джона Крэнко «Онегин». Задумчивость, по-детски наивные почти эскизные позы, певучие арабески и тут же всплеск эмоций первой девичьей любви создали удивительно точный образ героини Смирновой: «дика, печальна, молчалива, как лань лесная боязлива». Каждое движение балерины озарено поэзией ее сердца. Талант балерины сродни уникальному алмазу, превращенному в Вагановской академией в бесценный бриллиант, который с годами сияет всё ярче, завораживая волшебным внутренним светом и переливами красок своих бесчисленных граней. Что касается Онегина, то ему у Крэнко отведена роль «казаться мрачным», чтобы выгодно «подавать» героиню. По замыслу хореографа, главный герой предстает в мечтах Татьяны влюбленным юношей («Ты в сновиденьях мне являлся, незримый, ты мне был уж мил, твой чудный взгляд меня томил»), и Фогель, счастливо сочетающий виртуозный поэтический танец и дар драматического актера, создал убедительный образ утомленного жизнью повесы.

Ольга Смирнова, Фридеман Фогель в балете «Онегин». Фото Михаила Логвинова/Большой театр.

Эмоционально-напряженная и драматичная музыка «Лебединого озера» по сей день будоражит фантазию постановщиков своей неисчерпанностью. Есть в этом творении Петра Ильича Чайковского какая-то нераскрытая до сих пор тайна. Адажио в исполнении Люсии Лакарра и Марлона Дино было «созвучно» музыке композитора. Им близки ее симфонизм, мелодичность, образность и глубокий психологизм. И дело не только в кристальной чистоте танцевальной техники Лакарра или легкости «зависающего» в воздухе прыжка Дино, его виртуозном вращении, выразительности жеста, но прежде всего в углубленном раскрытии «психологического лиризма» образов, в поэзии чувств.

А были еще дуэт из балета Сиди Ларби Шеркауи «Qutb» на народную арабскую музыку в исполнении тонко чувствующий современную пластику Натальи Осиповой и Джейсона Киттельбергера; лирический дуэт из балета Ролана Пети «Встреча» в исполнении Изабель Герен и Мануэля Легри и темпераментное Pas de deux из балета Минкуса «Дон Кихот» (хореография Петипа – Нуреева) в исполнении виртуозных танцовщиков – Людмилы Пальеро и Матиаса Эймана.

Виктория Терешкина, Владимир Шкляров. Па де де на музыку Чайковского. Фото Михаила Логвинова/

Большой театр.

Второе отделение открыло Pas de deux из балета «Лебединое озеро», но теперь уже Джорджа Баланчина. Принц Владимира Шклярова изящен, элегантен, «изыскан, как средневековый мадригал»… Танцовщик прекрасно передает и романтическую мечтательность Принца, и искреннюю, всепобеждающую силу его юношеской влюбленности. Мужественная стремительность танца Шклярова хорошо сочетается с певучим танцем Одетты в исполнении Виктории Терёшкиной, которая умеет «слышать» музыку.

Любовный дуэт из балета Кристофера Уилдона «После дождя» на музыку Арво Пярта вдохновенно исполнили Алессандра Ферри и Марсело Гомес, а в Pas de deux Жанны и Филиппа из балета Асафьева «Пламя Парижа» в хореографии Василия Вайнонена блистали, как всегда, виртуозы Маргарита Шрайнер и Игорь Цвирко, которые с упоением демонстрировали революционный пафос борьбы за свободу и революционную любовь на баррикадах Французской революции.

Олеся Новикова, Леонид Сарафанов. Па де де из балета «Спящая красавица». Фото Елены Фетисовой/

Большой театр.

В Pas de deux Принцессы Авроры и Принца Дезире из балета Чайковского «Спящая красавица» (хореография М.Петипа в редакции К.Сергеева и С.Вихарева) был изысканно хорош, академичен напоминающий фарфоровую статуэтку Леонид Сарафанов. Виртуозный, изящный, обаятельный, он танцевал, как любил, – восторженно и истово. Под стать ему была и Олеся Новикова. Ее Аврора была необыкновенно эмоциональной: веселой и по-детски серьезной, кокетливой и озорной, радостной и лукавой, а ее танец – искрометным, как шампанское, лиричным, чистым и возвышенным, как великое таинство познания первой любви.

Дуэт из балета «Тристан и Изольда» на музыку Рихарда Вагнера в постановке польского хореографа Кшиштофа Пастора представили Светлана Захарова и Михаил Лобухин. Пастор, обладающий счастливым даром мастерски сочетать современную пластику с классикой, вдохнул новую жизнь в старую сказку о неземной любви – любви священной и запретной, исцеляющей и разрушающей, воодушевляющей и опустошающей, любви, которая будет жить вечно, и создал спектакль удивительно современный, цельный, романтический – под стать легенде. Благородный и пылкий Тристан (Михаил Лобухин) и его белокурая избранница – целомудренная Изольда (Светлана Захарова) составили поэтичный любовный дуэт. Танец звездной пары настолько выразителен, стилистически безупречен и эмоционально понятен, что без комментариев производит незабываемое впечатление. Именно это, на мой взгляд, отличает истинное искусства от псевдоавангардных поделок, претендующих на глубокомыслие.

Люсия Лакарра, Марлон Дино. «Закрученная спираль». Фото Михаила Логвинова/Большой театр.

А еще были композиция Рассела Малифонта «Закрученная спираль» на музыку постминималиста Макса Рихтера в исполнении Люсии Лакарра и Марлона Дино; элегантное, виртуозное Grand pas classique Виктора Гзовского на музыку Даниэля Обера из оперы-балета «Бог и баядера, или Влюбленная куртизанка» в исполнении Се Юн Пак и Артёма Овчаренко; «Прощальный вальс» П. де Бана на музыку Ф.Шопена и В.Мартынова в исполнении Изабель Герен и Мануэля Легри.

Ольга Смирнова, Семен Чудин. Гран па из балета «Раймонда». Фото Елены Фетисовой/Большой театр.

Заключало гала-концерт отмеченное имперским шиком Grand pas из балета Александра Глазунова «Раймонда» в хореографии Мариуса Петипа (редакция Юрия Григоровича), в котором солировали царственная Ольга Смирнова (Раймонда) и элегантный Семён Чудин (Жан де Бриен). В их классических вариациях были и чувство, и стихия, и стиль.

[1] «После увольнения Петипа, – вспоминала Агриппина Ваганова, – петербургский балет возглавил Николай Сергеев. Это был и плохой актер, и закулисный интриган, и плохой организатор дела. Не режиссер, не педагог, не балетмейстер и не артист, безликий всюду – что такой человек мог дать театру? Это было совершенно пустое место».

Все права защищены. Копирование запрещено.

Пока нет комментариев