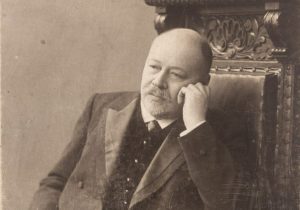

(1855–1914)

Одной из главных тем русской музыки – наряду с историей и эпосом – всегда была сказка, а один из композиторов, воплотивший в своем творчестве множество сказочных образов – Анатолий Константинович Лядов. В этом он был подобен Римскому-Корсакову, но если Николай Андреевич создавал грандиозные полотна – оперные и симфонические, то талант Лядова проявился в области миниатюры.

Одной из главных тем русской музыки – наряду с историей и эпосом – всегда была сказка, а один из композиторов, воплотивший в своем творчестве множество сказочных образов – Анатолий Константинович Лядов. В этом он был подобен Римскому-Корсакову, но если Николай Андреевич создавал грандиозные полотна – оперные и симфонические, то талант Лядова проявился в области миниатюры.

Лядов – уроженец Санкт-Петербурга – был выходцем из музыкальной семьи. Его дед много лет возглавлял Петербургское филармоническое общество, профессиональными музыкантами стали все семеро его детей, самым одаренным из них был Константин Николаевич (отец Анатолия Константиновича Лядова). На протяжении двух десятилетий он служил в Русской опере капельмейстером, а написанные им танцы и романсы были весьма популярны в столице.

Хотя Анатолий Лядов вспоминал о своем детстве как о «золотом времени», безоблачным оно определенно не было: мать рано умерла, отец постоянно был занят на работе. Но когда мальчик и его сестра подросли, отец начал регулярно брать их в театр, благодаря чему Лядов с отроческих лет приобщился к оперному искусству, иногда даже участвовал в спектаклях как статист в массовых сценах.

Рано проявив музыкальную одаренность, Лядов был принят в консерваторию, когда ему было пятнадцать лет. Наставником его в искусстве композиции был Николай Андреевич Римский-Корсаков, кроме того, Анатолий обучался игре на фортепиано и скрипке. Примечательно, что первым его сочинением была музыка к сказке «Волшебная лампа Аладдина» (к сожалению, не сохранившаяся), но как Op. 1 обозначено другое сочинение – четыре романса: «Не пой, красавица, при мне», «Ты не спрашивай», «Из слез моих» и «Вот бедная чья-то могила». Первый опыт Лядова в жанре романса оказался и последним – больше он романсов не создавал. Следующим сочинением стал фортепианный цикл «Бирюльки» (первоначальное его заглавие – «Майские картинки»).

Анатолий Лядов не был дисциплинированным учеником: нередко пропускал занятия, что привело к отчислению в 1876 году. По прошествии двух лет он вновь восстановился в консерватории, на этот раз никаких проблем с учебой не возникло: в том же году он с блеском завершил учебу, представив в качестве дипломной работы по композиции музыку к заключительной сцене драмы Фридриха Шиллера «Мессинская невеста», после чего был приглашен в консерваторию в качестве преподавателя.

Тогда же – во второй половине 1870-х годов – Лядов весьма близко общался не только с Римским-Корсаковым, у которого он учился, но и с другими композиторами-кучкистами. Модест Петрович Мусоргский говорил о нем как об «оригинальном и русском таланте».

С самого начала творческого пути Лядов определил свой излюбленный жанр – инструментальную миниатюру. Вероятно, это было связано с особенностями характера композитора – это был очень ранимый человек, болезненно воспринимавший столкновения с жестокой реальностью. В своих письмах Анатолий Константинович нередко признавался в страданиях от тоски и даже в страхе перед жизнью (не перед смертью, а именно перед жизнью). И с этой точки зрения мир инструментальной миниатюры с ее утонченностью, хрупкостью стал для Лядова поистине идеальной формой выражения. Среди фортепианных миниатюр, созданных Лядовым – этюды, мазурки, прелюдии, экспромты и другие пьесы. Особую известность приобрела «Музыкальная табакерка» – пьеса, поражающая своим изяществом. Но не стоит думать, что Лядов совершенно не обращался к крупной форме: композитор создал два цикла вариаций – на польскую тему и на тему романса Глинки «Венецианская ночь».

Тем не менее, Лядов вовсе не был нелюдимым затворником – он активно участвовал в музыкальной жизни столицы. Вместе с Милием Алексеевичем Балакиревым и Александром Константиновичем Глазуновым он подготовил к изданию две оперы Михаила Ивановича Глинки. С 1879 года Лядов выступал как дирижер с оркестром Санкт-Петербургского кружка музыкальных любителей.

Отказавшись от жанра романса, Лядов не отказался от вокальной музыки вообще – в конце 1880-х годов он создал три сборника песен для детей на фольклорные тексты. Другим направлением его вокального творчества стали обработки народных песен для голоса с фортепиано.

Если поначалу творческие интересы Лядова были сосредоточены в основном в фортепианной музыке, то с начала ХХ столетия он обращается к музыке симфонической. В этой области композитор сосредотачивает внимание на мире русской сказки – не случайно свои симфонические произведения он определил как «сказочные картинки». Эти сочинения – «Кикимора», «Баба-Яга», «Волшебное озеро» – действительно похожи на картинки: они завораживают не столько развитием тематического материала, сколько переливами оркестровых красок. Интерес Лядова к русскому фольклору выразился и в другом его симфоническом сочинении – «Восьми русских народных песнях для оркестра». Но и в этой области Лядов тяготел к миниатюрности. Неудачей закончилась попытка Сергея Павловича Дягилева заказать ему музыку для балета «Жар-птица» – в конце концов Дягилев передал заказ Игорю Федоровичу Стравинскому.

Последние годы жизни Лядова были омрачены серьезной болезнью, из-за которой пришлось отказаться от дирижирования. Поездки в Кисловодск приносили лишь временное облегчение. В 1914 году композитор ушел из жизни.

Все права защищены. Копирование запрещено.

Пока нет комментариев