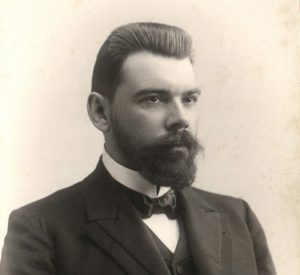

(1877–1957)

Большой зал Московской консерватории был переполнен – чествовали знаменитого композитора, отмечавшего свой восьмидесятилетний юбилей. Выступал симфонический оркестр под управлением Бориса Эммануиловича Хайкина, трубач Сергей Николаевич Еремин, арфистка Ксения Александровна Эрдели и другие знаменитые музыканты, сам юбиляр играл на органе… И вдруг произошло нечто неожиданное: на сцену вышел маленький мальчик – видимо, не так давно впервые севший за фортепиано – и в умеренном темпе исполнил «Заиньку». Эту простую детскую песенку, без которой не выучился ни один отечественный пианист, как и все другие произведения, звучавшие в тот вечер в Большом зале, написал юбиляр – композитор, пианист, органист и музыкальный педагог Александр Федорович Гедике.

Большой зал Московской консерватории был переполнен – чествовали знаменитого композитора, отмечавшего свой восьмидесятилетний юбилей. Выступал симфонический оркестр под управлением Бориса Эммануиловича Хайкина, трубач Сергей Николаевич Еремин, арфистка Ксения Александровна Эрдели и другие знаменитые музыканты, сам юбиляр играл на органе… И вдруг произошло нечто неожиданное: на сцену вышел маленький мальчик – видимо, не так давно впервые севший за фортепиано – и в умеренном темпе исполнил «Заиньку». Эту простую детскую песенку, без которой не выучился ни один отечественный пианист, как и все другие произведения, звучавшие в тот вечер в Большом зале, написал юбиляр – композитор, пианист, органист и музыкальный педагог Александр Федорович Гедике.

Будущий композитор появился на свет в Москве, в семье, имевшей немецкие корни, но давно жившей в России. Три поколения его предков были музыкантами: прадед играл на органе в католическом храме в Санкт-Петербурге, дед – в Москве, в храме св. Людовика Французского (кроме того, он преподавал хоровое пение). В том же храме работал органистом отец Александра, одновременно преподавая фортепиано в консерватории. Именно отец стал для сына первым учителем музыки. В гимназии мальчик учился не лучшим образом, зато музыкальное обучение было столь успешным, что уже в десятилетнем возрасте Александр мог время от времени играть в церкви вместо отца, а с двенадцати лет он давал сольные органные концерты, первый из которых состоялся в Большом зале консерватории. Кроме органа Гедике освоил фортепиано и виолончель, на обоих инструментах играл в домашнем ансамбле, для которого сам писал переложения.

Гедике получал образование в Московской консерватории. Искусству фортепианной игры он обучался у Павла Августовича Пабста и Василия Ильича Сафонова, композиции – у Антона Степановича Аренского, музыкально-теоретическим предметам – у Николая Михайловича Ладухина и Георгия Эдуардовича Конюса. Обучение в консерватории Александр Михайлович завершил в 1898 г. По прошествии двух лет он представил на Международном конкурсе им. Г.Рубинштейна, проходившем в Вене, ряд своих сочинений: Сонату для скрипки и фортепиано, Концертштюк для фортепиано с оркестром, несколько фортепианных миниатюр. За эти произведения композитор был удостоен единственной разыгрывавшейся на конкурсе премии.

В первые годы после окончания учебы Александр Федорович давал частные уроки, а также преподавал в женских институтах – Николаевском и Елизаветинском. Позднее он стал преподавателем Московской консерватории: с 1909 г. – по классу фортепиано, с 1920 г. – по классу органа. Занимал он и руководящие должности, с 1919 г. возглавляя кафедру ансамбля, а с 1923 г. – кафедру органа. Среди его учеников-органистов – Михаил Леонидович Старокадамский, Игорь Дмитриевич Вейс, Леонид Исаакович Ройзман, Гарри Яковлевич Гродберг, Сергей Леонидович Дижур. Ученикам Александр Федорович запомнился как очень требовательный наставник – например, он ожидал от своих учеников такой же пунктуальности, какая была свойственна ему самому: он начинал беспокоился, если кого-то из участников ансамбля не было за двадцать минут до начала репетиции. Главное, что он требовал от студентов – так это культуры звука, резких акцентов он не терпел. Но при всей своей строгости это был очень добрый, душевный человек. Его часто видели кормящим птиц возле памятника Петру Ильичу Чайковскому, а в доме у него жило много кошек, с которыми он разговаривал очень ласково: «Катюша, душенька, будь-ка добра, слезай с подоконника, ты простудишься».

Главной своей заботой Гедике считал развитие органного исполнительства в России. В начале ХХ столетия орган в нашей стране воспринимался в основном как инструмент католической церкви, традиции светского исполнительства на органе в России практически не существовало – основы ее заложил Гедике. На своих многочисленных концертах он исполнял не только оригинальные сочинения для органа (например, все органные произведения Иоганна Себастьяна Баха), но и сделанные им самим переложения фортепианной музыки, фрагментов из опер. И, конечно, Гедике сам создавал музыку для органа. Впрочем, этим его композиторское творчество не ограничивалось. Среди его творений – четыре оперы: «Виринея», «Жакерия», «У перевоза» и «Макбет» (для всех опер композитор сам написал либретто), три симфонии, несколько кантат, увертюр, симфоническая поэма «Зарница», концерты для различных инструментов – трубы, органа, скрипки, фортепиано, валторны, а также марши для духового оркестра. Но рука органиста ощущается во всех этих сочинениях – всем им свойственна академическая строгость, благородная сдержанность, неизменно ассоциирующаяся с этим инструментом. Важную часть композиторского наследия Гедике составляют несложные фортепианные пьесы, на которых уже не одно десятилетие оттачивают мастерство юные пианисты (российский пианист Александр Георгиевич Бахчиев однажды случайно подслушал разговор двух учеников музыкальной школы: «Ты сколько в этом году гедиков сыграл?»).

Гедике ушел из жизни в 1957 г.

Все права защищены. Копирование запрещено.

Пока нет комментариев