Российский национальный молодёжный симфонический оркестр отпраздновал пятилетний юбилей

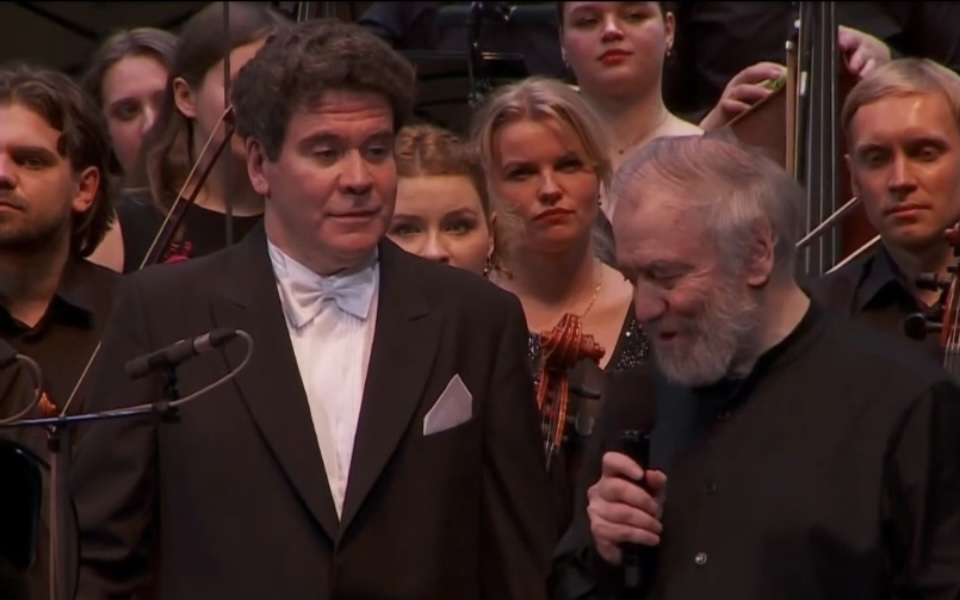

В конце ноября на сцене Концертного зала имени Чайковского Московской Филармонии произошло значимое событие для русского музыкального сообщества — первый большой юбилей Российского национального молодёжного симфонического оркестра. Зал пестрил медийными персонами: музыканты и артисты первой величины, тележурналисты, неравнодушные к жизни искусства политики. На сцене компанию молодому юбиляру составил союз Мэтров — дирижёра Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева, известных своей особенной заинтересованностью в достойном музыкальном воспитании подрастающего поколения музыкантов России и всесторонней поддержке юных талантов.

Программа была подобрана полностью соответствующая блестящему празднику света и молодости.

Валерий Гергиев открыл вечер темпераментным “Испанским каприччио” Николая Андреевича Римского-Корсакова, перед обаянием которого не может устоять никто. Даже часто мучившийся меланхолической печалью, отнюдь не оптимистичный человек романтик Пётр Чайковский заявил Римскому-Корсакову после премьеры произведения, что хочет играть на кастаньетах при следующем исполнении. Слушатели неизбежно попадают во власть ритмической страсти и красочного разгула мелодии а-ля Испания. Неутомимый профессор Санкт-Петербургской консерватории по классу инструментовки Римский-Корсаков, ни раз спасавший кричавшие “sos” заброшенные клавиры и недоделанные партитуры своих гениальных сомневающихся друзей, в “Испанском Каприччио” поднялся в знании оркестра на недосягаемую высоту.

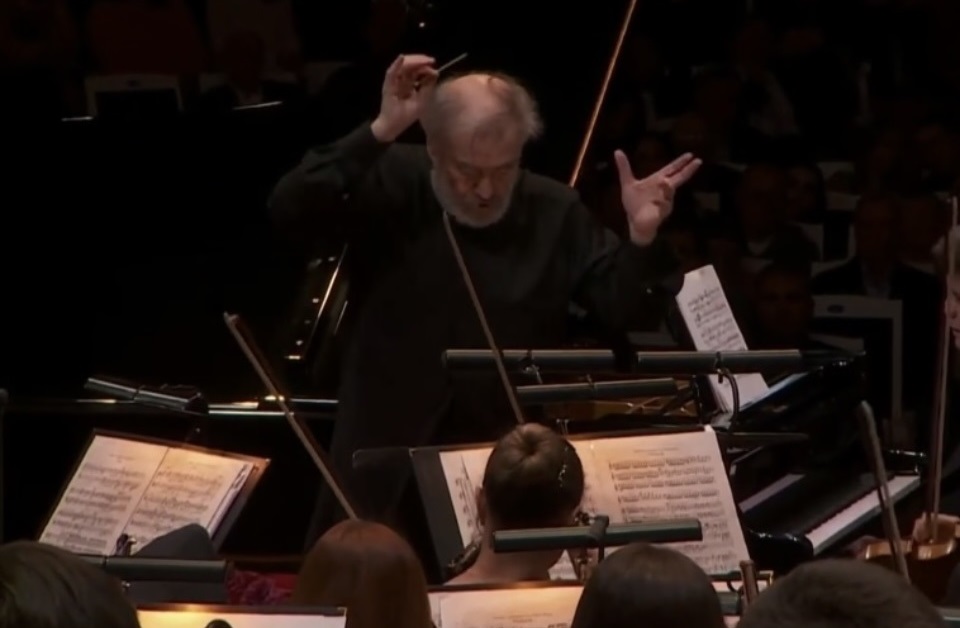

Молодёжный оркестр для Гергиева не родной, но великое качество Гергиева — уметь моментально обратить в свою веру, что и было успешно доказано в очередной раз. Специфические черты «гергиевского оркестра» в выступлении Российского молодёжного были налицо: магически яростное единство струнных, и умение работать на втором дыхании, то есть, после моментов наивысших энергетических кульминаций в музыке, не сбавлять обороты, не падать духом, а вдруг доказывать, что это ещё не предел, потому что рука Маэстро ведёт и не даёт сникнуть, расслабиться — призывает включить пятую скорость и зарядить воздух высоковольтным свечением.

Концерт в честь пятилетия Российского национального молодёжного симфонического оркестра объективно можно было бы назвать музыкально-космической литургией. Маэстро готовил слушателей постепенно к кардинальной смене звуко-пространственных ощущений и образованию иных отношений между материей и духом. Полёт шёл по нарастающей. После лихо разогнавшего кровь «Испанского каприччио» прозвучала сюита из балета «Ромео и Джульетта». Валерий Гергиев безоговорочно лучший в мире интерпретатор прокофьевской музыки на сегодняшний день. Все исключительные качества Маэстро нужны музыке Прокофьева, как воздух: его строгое, и одновременно, очень эмоциональное чувство ритма и метра, его чуткость и максимальная мобильность при перемене темпов, его напряжённое азартное внимание, не позволяющее пропустить шанс произвести первое впечатление на слушателя от того или иного инструмента, его особый талант подать с самой выгодной стороны, с рыцарственной любовью к музыке каждое большое или маленькое соло своих оркестрантов. Оркестр, играющий Прокофьева — это всегда особое театральное действо. Предельная концентрация на каждой тембрально-эмоциональной краске здесь более, чем важна. Прокофьев, композитор-новатор в области оркестровки и музыкальных гармоний, не терпит при исполнении приблизительности, но требует уха цепкого и умного, вездесущего, как раз, как у Валерия Абисаловича и верных его идеям сверхдисцилинированных музыкантов-”солдатов”, всегда чётко держащих строй.

Уже не одно поколение слушателей покорил Сергей Сергеевич своей обескураживающей контрастностью, резкими переходами от хлёстких, диких, рваных, режущих гармоний к ранящей сердце пронзительным светом лирике. Лидер в этом отношении балет «Ромео и Джульетта». Острота единого, объемного и полётного звука струнной группы, ведомой Гергиевым, даёт прочувствовать всю силу и возвышенную красоту шекспировской трагедии. Как противопоставление, другая тема “Монтекки и Капулетти”, наоборот, придавливает, заземляет, живописуя театр военных действий двух знатных родов. Здесь за главных не только струнные с их кинжальной остротой, но и духовые, рисующие образ феодального однобокого мышления, погрязших в необоснованном сознании собственной исключительности, чванливых, нетерпимых и страшных в своей ограниченности людей. Беспристрастная грубоватая речь тромбонов, трагически предвещающих недобрую судьбу, настойчивые голосов труб, воинственная дисциплинированность ударных…и вдруг, снова всё затихает перед картиной маленького островка мирного мира, притаившегося где-то на краю напоенной кровью земли.

«Джульетта-девочка» в интерпретации Гергиева пленяет беспрерывностью мелодических линий даже во время стаккато. В звуках оркестра мы, как в зеркале, видим неуспокоенность лёгкой летучей девочки-ветра. Музыка-портрет пересыпана любознательными краткими вопросами, но, вместе с тем сколько утончённости слышится в грёзах, одолевающих ту же юную непоседливую душу.

Эффектна сцена гибели Тибальда со страшными чётко выдержанными паузами-остановками сердца и музыкально виртуозным боем, напоминающим стихийный вихрь, в котором теряются контуры всего, и разум уже не в силах управлять страстями.

На бис звучала “сцена в гробнице”. Невозможно лучше передать звенящую боль отчаяния, ненаигранную патетику безысходного страдания любящего сердца, его последний прерванный полёт, чем это делают струнные оркестра Гергиева, уводя в финале и воображаемых героев, и увлечённых музыкальной историей слушателей в мерцающий мир вечной тишины.

Для каждого произведения есть свой дирижёр, для каждого произведения рождается и свой исполнитель. Прокофьева тяжело слушать в чьём-то исполнении, если ты уже слышал интерпретацию Валерия Гергиева, Скрябина же идеально раскрывает Денис Мацуев.

Творчество Александра Скрябина принято относить к позднему романтизму, но импрессионистическое начало в его мистических произведениях, полных зримых художественных образов, очевидно. Параллель между Клодом Дебюсси и Александром Скрябиным в сознании слушателей неизбежна. Являясь современниками друг друга (для сравнения: Скрябин (1872-1915), Дебюсси (1862-1918)) музыканты, живя в разных странах (один в России, другой во Франции) не состояли в тесной дружбе, не оглядывались друг на друга в творчестве, но будто бы, дышали одним воздухом, чутко ощущая вибрации нового. У Дебюсси был в кумирах философичный Вагнер, у Скрябина — идиллический Шопен, но Дебюсси станет поэтом мгновенных впечатлений, возненавидев прежнего кумира, а Скрябин, напротив, отойдя от интимности и камерности романтика Шопена, начнёт мыслить вселенскими масштабами, и, подобно Косте Треплеву из чеховской Чайки, мечтать о том, как «материя и дух сольются в гармонии прекрасной и наступит царство мировой воли». В своих неистовых грёзах, Скрябин опережал своё время, и сегодня его смело можно называть пророком, провозвестником современных инсталляций, видеопроекций и перформансов. Он был одержим идеей воссоединения звука, света, цвета, запаха, движения, и даже, архитектуры в одном музыкально-мистериальном действе, способном взять в плен все органы чувств публики и изменить её сознание. Поэт Константин Бальмонт писал об этом: «Прорвались слева звуки-чародеи. Запела Воля вскликом слитных воль. И светлый Эльф, созвучностей король, Ваял из звуков тонкие камеи. Заверил лики в токе звуковом. Они светились золотом и сталью. Сменяли радость крайнею печалью. И шли толпы. И был певучим гром. И человеку Бог был двойником. Так Скрябина я видел за роялью» (1916 г.). Объёмность мышления композитора, конечно, необходимо иметь ввиду, когда берешься исполнять его произведения. Воистину, за роялем должен сидеть исполин, настоящий художник, способный делать звук выпуклым, зримым, и довести музыкальный священный ритуал до пиковой точки катарсиса, до той степени зрительского восприятия, когда музыке станет тесно в рамках самого большого пространства, когда слушатели ощутят её космическую безграничность, когда в мире не останется ничего, кроме музыки — всё окажется ею побеждено, всё покажется ничтожно в сравнении с нею. Именно такой почти религиозный экстаз в честь музыки — источника божественной истины — сверхзадача скрябинской симфонической поэмы “Прометей”. И Денису Мацуеву в союзе с Валерием Гергиевым удаётся её достичь. Денис провоцирует своею игрой открытие скрябинского «цветного слуха», объединяет зрительско-слуховое восприятие в нечто неразрывное. Варьируя манеру игры, пианист то касается клавиш легко, будто посылая в воздух почти незримые светящиеся искры, то порывистыми раскатистыми пассажами рисует образ огненной лавы, растекающейся по земле, то достаёт с самого дна инструмента крупные масляно-сочные созвучия, давая нашему воображению возможность представить многослойную энергетически мощную палитру огненной стихии, то деликатным касанием рисует мягкую завораживающую картину тихого тления, то создаёт слуховую картину колкими точными звуками, напоминающими тонкие, но опасные язычки пламени. Хор, которому отводится торжественная роль в финале симфонической поэмы (женская его часть одета в алое) придаёт всему действу дополнительный оттенок надмирности. Последние созвучия «Прометея» озаряют зал экстазом. Заключительную ноту “поёт” ослепительно яркий, подобный солнцу, свет. Взмах дирижерской палочки музыкального мага Валерия Гергиева даёт сигнал о «приземлении на землю». Однако, последнюю светозвуковую ноту хочется запечатлеть в памяти если не навсегда, то надолго, чтоб она, как камертон, настраивала слух, глаза и душу, и в самых высоких устремлениях не давала спуститься ниже, даже на какие-нибудь, почти незаметные, полтона.

Фото: Вера Чистякова

Пока нет комментариев