На Большой Дмитровке обзавелись собственной и далеко не ортодоксальной версией «Царской невесты»

Редкий театр способен долго обходиться без самой популярной из опер Римского-Корсакова. На начало нынешнего сезона ею располагали три столичных коллектива (не считая Центра Вишневской, где она по-прежнему числится в репертуаре, да Оперной студии Московской консерватории): Большой, «Геликон» и Новая Опера. Теперь к ним присоединился Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, где она в первый и последний раз появлялась без малого столетие назад. Точнее будет сказать, что в театре с таким названием и вовсе не появлялась: Станиславский ставил «Царскую» в своей Оперной студии задолго до ее объединения с Музыкальной студией Немировича-Данченко.

К. Матвеев – Бомелий, А. Зараев – Грязной, Л. Андреева – Любаша. Фото Миланы Романовой

Интерес к нынешней премьере подогревался «спойлерами» режиссера Дмитрия Белянушкина о том, что действие перенесено в далекое будущее, в котором возродятся институты монархии и опричнины. Аллюзия на сорокинский «День опричника» в данном случае тем уместнее, что в массовом сознании слово «опричник» уже более полутора десятилетий ассоциируется прежде всего именно с этим произведением, а вовсе не с операми Римского-Корсакова или Чайковского. Фрагмент повести Сорокина помещен и в премьерном буклете, дабы указать путь зрителю, который ее не читал или успел подзабыть. И эта оптика в спектакле, несомненно, присутствует, однако в умеренных дозах и без сорокинского стеба.

Белянушкин вместе со сценографом Александром Арефьевым и художником по костюмам Светланой Тегин нашли решение, совмещающее «два в одном»: архаику эпохи Ивана Грозного с более или менее современными атрибутами. Слова режиссера про «через 50 лет» произнесены, скорее всего, просто из осторожности. Да ведь и у Сорокина временем действия обозначен 2028 год. И кто знает, какой путь все мы пройдем за оставшиеся пять лет? При теперешних темпах массовой архаизации можно ведь добраться не то что до монархии с опричниной, но и, к примеру, до ритуальных человеческих жертвоприношений…

Е. Пахомова – Марфа. Фото Миланы Романовой

Александр Арефьев основой сценографического решения сделал средневековую крепость, внутри которой, однако же, средневековые практики вполне себе сосуществуют с приметами новейших времен. Светлана Тегин разработала костюмы в византийском стиле, очень точно отражающие сам принцип «новой архаики», «прошедшего в настоящем» (или все-таки в будущем?). Режиссер, помимо общей концепции, придумал еще и массу выразительных деталей. Тут вам и распятый опричниками труп ими же убитого самодеятельного художника, который в начале второй картины рисовал журавлей, развешивая рисунки прямо на крепостной стене (и оправдывая таким образом реплику хора: «Вот журавли летят!»). Он буквально нависает над сценой всю вторую половину спектакля, а герои упорно стараются его не замечать, надеясь, что уж их-то «минует чаша сия». Тут и Бомелий, получающий откровенный кайф от истерической демонизизации его суеверной толпой как чужеземца. Тут и проход Любаши вдоль крепостной стены во второй картине на музыке интермеццо, кого только не встречающей на своем пути. Можно было бы много и подробно описывать режиссерское и сценографическое решение, превосходные, стилистически разнообразные костюмы, «играющий» свет (художник по свету Андрей Абрамов), работу с актерами и разработку массовых сцен…

Возможно, аллюзии могли бы быть поострее, но Белянушкин и в принципе-то режиссер достаточно умеренный, а в данном случае еще и проявил вполне разумную в нынешних реалиях осторожность, пройдя между сциллой прямолинейной актуальности и харибдой псевдоисторической реконструкции.

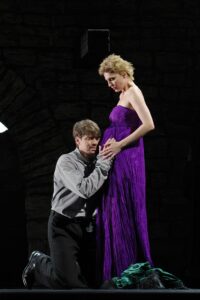

Е. Пахомова – Марфа, П. Шароварова – Дуняша. Фото Миланы Романовой

И всем бы хорош спектакль, если бы не одна режиссерская «загогулина». Любаша – одна из главных героинь оперы – появляется на сцене… беременная. Собственно, ничего такого уж нового и оригинального здесь нет, а сам этот прием буквально только что использовал Дмитрий Бертман в своей «Сельской чести». Но это бы еще полбеды. Беда в том, что в финале, ради которого режиссер все это и придумал, ружье не то чтобы совсем не выстреливает, только выстрел оказывается холостым. И вся сцена с Любашей в последней картине убедительности спектаклю не прибавляет. Когда Грязной, уставившись на ее живот, словно впервые увидел, неожиданно убивает вовсе даже подвернувшегося под руку Бомелия, Любаша, тем не менее, произносит свое сакраментальное: «Спасибо! Прямо в сердце!» и остается стоять с пистолетом в руках, а в итоге сама же и застреливается. А Грязной сперва обращает к ней свое «Страдалица невинная, прости» (это она-то, по сути убившая Марфу, а еще прежде предавшая память семьи, убитой Грязным с компанией опричников, – невинная?), а затем уже переадресовывает Марфе. Все это выглядит достаточно натянуто и неуклюже, правда, не перечеркивая уж совсем многочисленных достоинств постановки, но все же заметно снижая общее впечатление…

Д. Зуев – Грязной, Е. Лукаш – Любаша. Фото Сергея Родионова

В каждом из составов двух первых премьерных вечеров (на третьем я не присутствовал) имелись свои преимущества и недостатки. Премьера «Царской невесты» явила нам, помимо всего прочего, одно истинное чудо. Вчерашняя артистка хора Елизавета Пахомова впервые вышла на сцену в сольной партии, да притом заглавной, в первом составе, и сразу заявила о себе как о восходящей звезде. Таких красивых, мягких и теплых высоких женских голосов в столице давненько не появлялось. Пахомова, кроме того, очень музыкальна и сценична. Руководство театра проявило мудрость и дальновидность, поддержав решение постановочной команды доверить премьеру именно ей. Впрочем, и вторая Марфа, более опытная Дарья Терехова, решительно всем хороша, хотя голосовые данные у нее гораздо скромнее.

Из двух Любаш я бы отдал предпочтение Екатерине Лукаш. Лариса Андреева, при всей экспрессивности и актерском нутре, звучала несколько пестровато, сбиваясь с меццового регистра на сопрановый, и наоборот. Лукаш, возможно, и уступает ей по актерскому темпераменту, но звучит ровнее и красивее, в ее пении больше обертонов.

Что касается Грязных, то здесь бы очень кстати пришелся метод гоголевской Агафьи Тихоновны. Антон Зараев отлично поет эту партию, но недостаточно выразителен актерски, заметно уступая в этом плане Дмитрию Зуеву, которого, однако, зачастую едва слышно за оркестром. Вот и с Малютами Скуратовыми похожая история. Роман Улыбин (и прежде не слишком-то блиставший вокалом) издает сиплые звуки, лишь относительно напоминающие пение и ноты, написанные Римским-Корсаковым, но по облику и повадке он – вполне себе Малюта (а мог бы даже быть и самим Грозным, только лучше бы именно в безмолвном варианте «Царской невесты»), тогда как у Феликса Кудрявцева все звучит как надо, но о характере персонажа говорить вряд ли приходится.

Д. Зуев – Грязной, Д. Терехова – Марфа. Фото Сергея Родионова

В партии Лыкова гораздо увереннее себя чувствует Владимир Дмитрук. Уверенности этой, пожалуй, даже слишком много в его персонаже, которого, впрочем, можно истолковать как «системного либерала», до поры до времени вхожего во властные круги. Убедительнее и адекватнее музыке рисунок роли у Дмитрия Никанорова – интеллигент не от мира сего, чистый, наивный и незащищенный. Жаль только силы голоса для этого зала Никанорову не всегда хватало, особенно, поначалу.

Кириллу Матвееву в роли Бомелия недостает характерных красок. Маститый Валерий Микицкий, уступая ему в плане вокала, актерски «попадает в десятку».

По-своему хороши в партии-роли Сабуровой Наталья Мурадымова и Ольга Гурякова, только первая, пожалуй, поколоритнее.

Собакина достаточно неплохо спели Максим Осокин и Станислав Черненков, но сама эта роль режиссерски не слишком-то разработана.

Интересная коллизия развернулась на первых двух спектаклях с дирижерами. Музыкальный руководитель постановки Ариф Дадашев – дирижер опытный, высокопрофессиональный, но не то чтобы сверххаризматичный. На первом спектакле все, или почти все, звучало как надо, всего, в том числе и эмоций, было ровно в меру, но никаких особых откровений мы не услышали. Но вот на втором спектакле за пульт выходит (не в порядке экстренной замены, но планово) молодой, только начинающий дирижерскую карьеру Федор Безносиков, обладающий ярким музыкальным дарованием и прирожденной харизмой. Общая картина предстает уже не столь безупречной: возникают расхождения с хором, а иногда и с солистами, порой не совсем чисто звучат те или иные аккорды в оркестре. Все это, впрочем, неудивительно, поскольку для Безносикова «Царская» – едва ли не первая крупная работа в театре. Однако уже увертюра, взятая к тому же в более быстром темпе, сразу же переводит все в какое-то другое измерение. Усиливается музыкальный пульс, повышается градус, возникает напряжение, которого порой так не хватало первому спектаклю, мелькает то, что принято называть «искрой божьей». Наверное, участникам спектакля было удобнее и надежнее в первый вечер. Зато участники второго, при всех проблемах и шероховатостях, вдруг открывали в себе какие-то новые силы и возможности. Да, дирижерская работа Безносикова в «Царской» еще достаточно сырая, во многом – на перспективу. Но перспектива открывается, действительно, многообещающая. Незаурядное дарование молодого дирижера уже настолько очевидно, что ему уже доверили постановку. Пусть даже речь идет всего лишь о детском балете «Снежная королева», но зато – на музыку симфоний Чайковского. А в октябре Безносиков должен появиться еще и за пультом одного из премьерных спектаклей «Летучего голландца» в Новой Опере…

Все права защищены. Копирование запрещено.

Пока нет комментариев