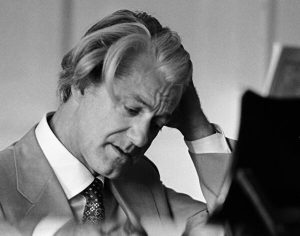

(1927–1980)

Нейгауз… эта фамилия хорошо известна каждому ценителю пианистического искусства. И речь идет не только о Генрихе Густавовиче Нейгаузе – «Генрихе Великом», как называли его ученики – но и о его сыне Станиславе Генриховиче Нейгаузе.

Нейгауз… эта фамилия хорошо известна каждому ценителю пианистического искусства. И речь идет не только о Генрихе Густавовиче Нейгаузе – «Генрихе Великом», как называли его ученики – но и о его сыне Станиславе Генриховиче Нейгаузе.

Артистическая судьба была предначертана Станиславу Генриховичу Нейгаузу с рождения: в доме его родителей фортепиано звучало целыми днями – к отцу приходили ученики. Когда Станиславу было три года, в доме Нейгаузов развернулась семейная драма: поэт Борис Леонидович Пастернак – близкий друг семьи – полюбил супругу Генриха Густавовича, и чувство его оказалось взаимным. После длительных душевных терзаний, через которые прошли все трое, Нейгауз проявил чрезвычайное великодушие – уступил другу любимую женщину, причем это не разрушило его дружбу с Пастернаком. В дальнейшем Станислав рос с отчимом. В доме Пастернака тоже царила творческая атмосфера – там часто бывали великие поэты и писатели: Анна Андреевна Ахматова, Осип Эмильевич Мандельштам, Ираклий Луарсабович Андроников. Но и контакты с отцом не прерывались.

Однажды, услышав в исполнении отца произведение Сергея Сергеевича Прокофьева, пятилетний Станислав самостоятельно подобрал эту мелодию на фортепиано. Стало ясно, что мальчик унаследовал отцовские способности, а значит, его нужно обучать. Этим занялась бабушка – фортепианный педагог Ольга Михайловна Нейгауз. Позднее Станислав обучался в Музыкальной школе им. Гнесиных под руководством Валерии Владимировны Листовой. О своей наставнице пианист впоследствии вспоминал с большой теплотой, отмечая ее педагогическую чуткость. Например, заметив, что ученика раздражают гаммы и упражнения, она не пыталась переломить его волю – Нейгауз в детские годы отрабатывал технику на музыкальных произведениях.

Школу Нейгауз окончил в 1941 году. Жизнь осложнялась не только начавшейся войной: тяжело заболел старший брат (через несколько лет он умер), был арестован отец – подозрения вызвало то, что человек с немецкой фамилией отказался отправляться в эвакуацию, а после освобождения он был выслан в Свердловск (лишь в 1944 году после долгих усилий друзей ему было разрешено возвратиться в столицу). Станислав Нейгауз с 1941 года по 1943 находился в эвакуации в Чистополе. Возвратившись в Москву, он в 1944 году экстерном закончил музыкальное училище, а в 1945 году стал студентом Московской консерватории.

Наставником Нейгауза в консерватории был Сергей Владимирович Белов. Отец же не сразу поверил в сына, но, присмотревшись к нему, на третьем курсе принял в свой класс. На последних курсах, а позднее в аспирантуре Нейгауз учился у отца. Обычно талантливые музыканты в студенческие годы становятся лауреатами всевозможных конкурсов, но в жизни Станислава Генриховича этого не произошло: помешала… фамилия. В 1949 году он должен был отправиться в Польшу на Конкурс им. Ф.Шопена, у него были все шансы одержать победу, но визу ему не дали. Причина была абсурдной: в тот год на экраны вышел фильм «Константин Заслонов», повествующий о белорусских партизанах, в котором один из отрицательных персонажей – эсэсовец – носил фамилию Нейгауз. Власти посчитали, что однофамилец антигероя-фашиста не может представлять нашу страну на международном конкурсе.

Впоследствии Станислав Нейгауз так и не стал лауреатом ни одного конкурса, но ему это было и не нужно, ведь высшей наградой для музыканта всегда остаются восторги публики, в которых недостатка не было. Чем же покорял публику Станислав Нейгауз? Безусловно, он обладал виртуозной техникой, но это свойственно многим пианистам, иные даже превосходили его в этом, но исполнение Нейгауза отличало то особое качество, которое называли «эмоциональной виртуозностью». Поистине, ему не было равных в психологической утонченности исполнения, в богатстве эмоциональных оттенков. Того же он требовал и от учеников, преподавая в консерватории с 1957 года. «Зачем вы живете на этом свете?» – сказал он однажды студентке, которая формально, без всяких чувств играла этюд Ференца Листа. Сам Станислав Генрихович никогда не позволял себе формального исполнения: «Ваша игра – это зеркало вашей души», – говорил он. Такая исполнительская искренность была немыслима без любви к инструменту, причем не к фортепиано вообще, а к каждому конкретному – Нейгауз был убежден, что любить нужно любой инструмент, будь то роскошный рояль или разбитое пианино. И если студент заявлял, что не может сыграть что-то на имеющемся рояле, педагог сам садился за рояль и демонстрировал, как можно это сделать.

Вероятно, от предельной эмоциональности в исполнении происходило то, что Нейгауз не любил записываться, поэтому записей его осталось немного, зато сохранилось немало воспоминаний о его концертах. Эти воспоминания свидетельствуют о том, что даже те произведения, которые Нейгауз играл часто – например Сонату № 5 Александра Николаевича Скрябина или баллады Фредерика Шопена – он никогда не исполнял одинаково, каждый раз находя новые оттенки.

Станислав Нейгауз ушел из жизни в 1980 году.

Все права защищены. Копирование запрещено.

Пока нет комментариев