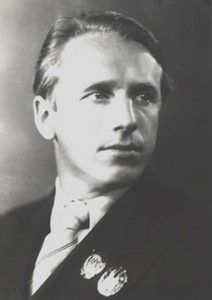

(1910–1975)

Русский советский артист балета Алексей Николаевич Ермолаев был истинным виртуозом, которого сравнивали с Энрико Чекетти и Христианом Иогансоном, а Михаил Леонидович Лавровский, работавший под руководством Ермолаева в Большом театре, называл его «стихией танца», отмечая мощь и отчаянность движений танцовщика.

Русский советский артист балета Алексей Николаевич Ермолаев был истинным виртуозом, которого сравнивали с Энрико Чекетти и Христианом Иогансоном, а Михаил Леонидович Лавровский, работавший под руководством Ермолаева в Большом театре, называл его «стихией танца», отмечая мощь и отчаянность движений танцовщика.

Алексей Ермолаев появился на свет в деревне, расположенной в Тверской губернии. Когда мальчику было десять лет, крестьянская семья переехала в Петроград. Здесь Алексей поступил в балетную школу Акима Петровича Волынского, где обучался у Николая Густавовича Легата, а через год – в Петроградскую балетную школу, где его наставником был Владимир Иванович Пономарев. Курс обучения в этом заведении составляет восемь лет, но Ермолаев закончил его за шесть лет, дважды сдавая экзамены за два класса. В годы учения он проявил не только хореографические, но и музыкальные способности, прекрасно овладев фортепиано. На него обратил внимание Александр Константинович Глазунов, предлагал учиться в консерватории, но Ермолаев сделал выбор в пользу балета. Можно только догадываться, какого пианиста потеряло отечественное искусство, но оно обрело прекрасного танцовщика.

Прекрасно исполнив роль Бога ветра в балете «Талисман» на выпускном спектакле, Ермолаев был принят в Ленинградский театр оперы и балета. Среди партий, исполненных им в этом театре – Гений вод в «Коньке-горбунке», Голубая птица в «Спящей красавице», Базиль в «Дон-Кихоте», Китайский фокусник в «Красном маке», Принц Зигфрид в «Лебедином озере» и другие. Но какую бы партию ни исполнял Ермолаев, он никогда не оставлял ее в неизменном виде, каждый раз внося какие-то новые приемы, казавшиеся рискованными. Доходило до курьезных случаев – однажды во время выступления в очередном мощном прыжке артист оказался… в оркестровой яме. Впрочем, это не помешало ему завершить номер.

Поиск новых приемов стал смыслом жизни танцовщика. Он тренировал вестибулярный аппарат, упражняясь в темноте, а во время занятий подвешивал к своему телу грузы. Многие приемы, найденные им, не мог повторить никто. В театре его новаторство вызывало смесь возмущения и восторга. О нем заговорили как о «создателе мужского героического танца».

В 1930 году Ермолаев был приглашен в Большой театр. В Москве он танцевал Принца Зигфрида, Дезире в «Спящей красавице», Альберта в «Жизели», Жана де Бриена в «Раймонде», раз и навсегда изменив представление об этих партиях. Но произведений, в которых танцовщик мог в полной мере проявить свою артистическую натуру, особенности своего стиля, было не так много: балет «Три толстяка», поставленный Игорем Александровичем Моисеевым, где Ермолаев танцевал Тибула, Филипп в «Пламени Парижа», Классический танцовщик в «Светлом ручье».

В 1937 году во время одного из спектаклей Алексей Николаевич получил серьезную травму ноги. Он перенес несколько операций, лечение заняло два года, и в конечном итоге Ермолаев вернулся на сцену, но восстановить форму в полной мере и достичь прежней виртуозности уже не удалось. С этого времени он исполнял пантомимные партии, но пантомима в его интерпретации выглядела как танец. При этом артист достигал особой психологической глубины и драматизма. В таком духе трактовал он образ хана Гирея в «Бахчисарайском фонтане», Северьяна в «Каменном цветке», Евгения в «Медном всаднике», Тибальда в «Ромео и Джульетте». Именно он исполнил роль Тибальда в фильме-балете.

И всё же ни один спектакль не давал артисту возможности воплотить в полной мере свои творческие устремления. Выход был один – ставить спектакли самому. Впервые Ермолаев сделал это еще в 1939 году в Минске, поставив там балет «Соловей» (это был первый белорусский национальный балет), а в 1952 году в Большом театре он поставил цикл хореографических миниатюр под заглавием «Мир победит войну» (одну из партий исполнил он сам). По прошествии двух лет Ермолаев вновь поставил спектакль в Минске – это был балет «Пламенные сердца». Однако в последующие годы Ермолаев больше не ставил балетных спектаклей.

В 1960-х годах танцовщик, завершив сценическую карьеру, занялся педагогической деятельностью. Он преподавал классический танец в Московском хореографическом училище, а в 1972 году занял в этом учебном заведении должность художественного руководителя. Одновременно Ермолаев был педагогом-репетитором в Большом театре. Под его руководством репетировали Марис Эдуардович Лиепа, Владимир Викторович Васильев, Михаил Леонидович Лавровский. Влияние Ермолаева проявилось в таких сценических образах, как Красс в исполнении Лиепы, Спартак в исполнении Лавровского, Базиль в интерпретации Васильева.

Алексей Ермолаев ушел из жизни в 1975 году. В 2000 году на доме в Москве, где жил артист, установлена мемориальная доска.

Все права защищены. Копирование запрещено.

Пока нет комментариев