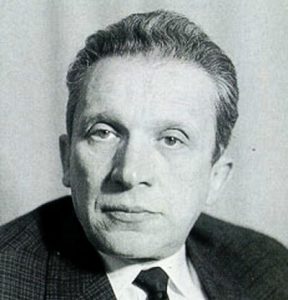

Говоря о творчестве Моисея Самуиловича Вайнберга, дирижер Рудольф Борисович Баршай отмечал, что лучшие произведения композитора – те, в которых он обращается к еврейской поэзии. И это неудивительно, ведь по национальности Вайнберг был евреем, а о страданиях своего народа знал не понаслышке: во время Второй мировой войны его родители и сестра погибли в концлагере Травники, ему самому удалось спастись бегством, коснулись его и преследования евреев в сталинскую эпоху (композитор был арестован в ходе печально известного «Дела врачей» и более двух месяцев провел в заключении). Одним из произведений, отразивших печальную судьбу еврейского народа, стала Симфония № 6 Вайнберга.

Говоря о творчестве Моисея Самуиловича Вайнберга, дирижер Рудольф Борисович Баршай отмечал, что лучшие произведения композитора – те, в которых он обращается к еврейской поэзии. И это неудивительно, ведь по национальности Вайнберг был евреем, а о страданиях своего народа знал не понаслышке: во время Второй мировой войны его родители и сестра погибли в концлагере Травники, ему самому удалось спастись бегством, коснулись его и преследования евреев в сталинскую эпоху (композитор был арестован в ходе печально известного «Дела врачей» и более двух месяцев провел в заключении). Одним из произведений, отразивших печальную судьбу еврейского народа, стала Симфония № 6 Вайнберга.

К работе над Шестой симфонией Вайнберг приступил в 1962 г. Тогда же Дмитрий Дмитриевич Шостакович работал над Симфонией № 13, композиторы были хорошо знакомы друг с другом и постоянно общались, и их произведения, создававшиеся параллельно, имеют немало общего: в одной из частей Тринадцатой симфонии («Бабий Яр») тоже затрагивается тема трагической судьбы еврейского народа, а главное – в обеих симфониях задействованы поэтическое слово и вокал.

Моисей Самуилович обратился к творчеству своих соплеменников – Льва Моисеевича Квитко, Самуила Залмановича Галкина, использовал он и стихи русского поэта Михаила Кузьмича Луконина. Вокальное начало представлено детским хором, поющим в трех из пяти частей симфонии – второй, четвертой и пятой. По природе своей это лирико-повествовательное произведение – это не столько описание драматических событий, сколько переживание их, и это придает симфонии особую трагичность. Через все произведение проходят два образа – дети (символ мира и нравственной чистоты) и скрипка (олицетворение творческого начала). Пять частей исполняются без перерыва, но в их последовании присутствуют черты традиционного симфонического цикла.

Первая часть – Allegro – имеет сонатную форму. Она заключает в себе три темы, которые станут лейтмотивами симфонии, появляясь во всех последующих частях. Одна из них – тема вступления, в ней метрическая свобода и речитативный склад сочетаются с «плачущими» секундовыми интонациями. Вторая сквозная тема – главная партия, хрупкая и печальная – в дальнейшем связывается с образом детей. Побочная партия перекликается с темой вступления – ей тоже присущи черты плача-причитания. Особой контрастности между темами экспозиции нет, этим обусловлена краткость разработки, насыщенной полифоническими приемами. В разработке появляется третья сквозная тема – пасторальный эпизод с интонациями, напоминающими птичьи трели. На репризу приходится кульминация, за которой следует постепенное истаивание.

Вторая часть – Allegretto («Скрипочка») – воплощает идею единства творчества (воплощенного в образе скрипки) и природы: тема скрипки постепенно зарождается из попевок, напоминающих голоса птиц. Подобная звукоизобразительность сохраняется на протяжении всей второй части, сочетаясь с напевной диатонической мелодией, простодушность которой подчеркнута звучанием детского хора, куплетно-вариационной формой и тонкостью инструментовки. Важную роль играет соло скрипки. Идилличность этого жанрового интермеццо нарушается вторжением темы эпизода из первой части, которая здесь меняет свой облик: ее исполняет труба и сопровождает барабан, и потому тема звучит предвестием надвигающейся катастрофы.

Катастрофа разражается в третьей части – Allegro molto. Музыкальный материал имеет танцевальную природу (в качестве главной партии использована молдавская народная мелодия), но он трактуется в драматическом преломлении, и потому скерцо приобретает характер зловещей пляски, живописующей разгул разрушительных сил. Форма третьей части совмещает черты рондо-сонаты и вариаций.

Четвертая часть – Largo («В красной глине вырыт ров») – трагическая кульминация симфонии. Детский хор повествует о самом чудовищном преступлении фашизма – расправе над детьми. В мелодии переплетаются черты колыбельной песни и плача. Кульминация (на словах «Детский плач во тьме ночей») отмечена появлением темы вступления из первой части. Главная партия первой части появляется в коде.

Пятая часть – Andantino («Спите, люди») – уравновешивает трагедийность предшествующих частей, живописуя мир после победы. Здесь нет ни торжества, ни ликования – финал исполнен просветленного умиротворения. Во вступлении вновь появляется соло скрипки. Оно сменяется светлой лирической темой, напоминающей колыбельную. В среднем разделе трехчастной формы звучание челесты в сочетании с трелями засурдиненных скрипок и арфой напоминает мерцание звезд. В коде приглушенно звучат все три лейтмотива симфонии – словно воспоминания.

Симфония № 6 Моисея Вайнберга впервые прозвучала в ноябре 1963 г. в Москве. Исполнили ее Симфонический оркестр Московской филармонии и хор мальчиков Московского хорового училища, дирижировал Кирилл Петрович Кондрашин. Произведение высоко оценил Шостакович, признававшийся, что хотел бы поставить свое имя под этой симфонией.

Все права защищены. Копирование запрещено.

Пока нет комментариев