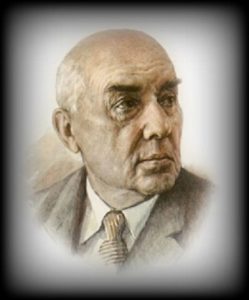

(1887–1966)

К композитору Юрию Александровичу Шапорину в полной мере можно отнести слова русского художника Ильи Ефимовича Репина: «Завершитель всесторонне использованного направления». Большая часть его творческой жизни протекала в ХХ столетии, но он создавал музыку, корнями уходящую в традиции Михаила Ивановича Глинки и композиторов-кучкистов, в особенности – Александра Порфирьевича Бородина. Как и музыка этих композиторов, творения Шапорина ясны, величественны, а их музыкальный язык проистекает из русских народнопесенных интонаций.

К композитору Юрию Александровичу Шапорину в полной мере можно отнести слова русского художника Ильи Ефимовича Репина: «Завершитель всесторонне использованного направления». Большая часть его творческой жизни протекала в ХХ столетии, но он создавал музыку, корнями уходящую в традиции Михаила Ивановича Глинки и композиторов-кучкистов, в особенности – Александра Порфирьевича Бородина. Как и музыка этих композиторов, творения Шапорина ясны, величественны, а их музыкальный язык проистекает из русских народнопесенных интонаций.

Родина композитора – город Глухов, расположенный в Черниговской губернии. Из какой семьи происходил Шапорин? На этот вопрос трудно ответить однозначно. Мать принадлежала к дворянскому сословию, а отец – сын помещика и крестьянки, родившийся за считанные годы до отмены крепостного права – благодаря своим талантам и труду стал профессиональным художником и имел чин коллежского асессора. Но главное – родители обладали музыкальными талантами: отец прекрасно пел народные песни, а мать обучалась фортепианной игре у самого Николая Григорьевича Рубинштейна, который считал ее очень одаренной.

В детские годы Юрий проявил и художественные способности, и музыкальные. Живописи он учился у отца, игре на виолончели – у профессионального педагога, но одновременно он самостоятельно осваивал фортепиано. Завершив обучение в гимназии, он хотел учиться в Москве – одновременно и в консерватории, и в университете. Но Московский университет из-за студенческих волнений в тот год не проводил вступительных экзаменов. Шапорин поступил в Киевский университет, который ему пришлось оставить из-за участия в студенческих волнениях. В 1908 году он поступил в университет в Санкт-Петербурге, а вот стать студентом консерватории не удалось – уровень владения фортепиано оказался недостаточным.

В университете Шапорин был студентом юридического факультета, но кроме специальных предметов он посещал филологические лекции. Предметом особого интереса была для него история – и пристрастие к ней он сохранил на всю жизнь, историческая тема всегда занимала важное место в его творчестве.

Поступить в консерваторию Шапорину удалось в 1911 году, но вскоре пришлось ее бросить: рассчитывать на материальную поддержку семьи он не мог, а зарабатывать на жизнь, одновременно учась сразу в двух заведениях, оказалось непосильной задачей. Таким образом, учиться в консерватории Шапорин начал только в 1912 году, завершив университетский курс. Его наставниками были Николай Александрович Соколов, Николай Николаевич Черепнин. Занятия были прерваны Первой мировой войной – в армию Шапорина призвали в 1916 году. Вернувшись в 1917 году, уже на следующий год он завершил учебу в консерватории. Выпускной работой стала Соната для фортепиано, однако в большей степени Шапорин испытывал склонность к музыке вокальной и театральной.

После окончания консерватории Шапорин выступал как дирижер, как музыкальный лектор, вел занятия в музыкальной школе, а также сотрудничал с Александринским театром. За пятнадцать лет он создал музыку к шести десяткам спектаклей.

Интерес Шапорина к истории в те годы получил подходящее поле деятельности: приближалось столетие восстания декабристов, и у ученого-историка Павла Елисеевича Щёголева возникла идея – отметить эту знаменательную дату постановкой оперы про декабристов. В соавторстве с Алексеем Николаевичем Толстым Щёголев написал либретто, основой которого стала история Полины Гёбль – супруги декабриста Анненкова, а музыка была заказана Шапорину. Композитор написал две картины, но дальше продвинуться не смог – причиной тому было неудачное либретто. Работа затянулась, но всё же опера была написана и поставлена в 1925 году.

В 1933 году была завершена Симфония, в исполнительский состав которой наряду с симфоническим оркестром вошел оркестр духовой и хор. Это сочинение, в котором использованы стихи Владимира Владимировича Маяковского, открывает патриотическую тетралогию, задуманную композитором уже тогда, но создание ее растянулось на десятилетия. В 1939 году была завершена симфония-кантата «На поле Куликовом». Но особенно долго длилась работа над оперой, повествующей о декабристах. Неудовлетворенный «Полиной Гёбль», композитор переработал ее в 1941 году, но премьере новой редакции помешала война.

В годы войны, находясь в эвакуации в Нальчике, а затем в Тбилиси, Шапорин создавал песни для ансамбля Закавказского военного округа, руководил этим исполнительским коллективом, который под его управлением выступал в госпиталях и воинских частях. В 1942 году композитор возвратился в Москву. В 1944 году была завершена еще одна часть патриотической тетралогии – оратория «Сказание о битве за Русскую землю». Продолжалась работа над оперой, и в последней редакции практически не осталось текста первоначального либретто. Опера в окончательной редакции, получившая теперь заглавие «Декабристы», была завершена уже после войны и поставлена в Москве в 1953 году.

Шапорин был не только композитором, но и педагогом. Начав преподавать в Московской консерватории в 1939 году, он занимался этим до конца жизни. Среди его учеников – Родион Константинович Щедрин, Николай Николаевич Сидельников, Евгений Федорович Светланов.

В последние годы жизни композитор работал над несколькими фортепианными произведениями, а также над ораторией «Доколе коршуну кружить».

Юрий Шапорин ушел из жизни в декабре 1966 года.

Все права защищены. Копирование запрещено.

Пока нет комментариев