Валентин Распутин Транссибирскую магистраль называет «дорогой из столетия в столетие». Так и Транссибирский арт-фестиваль — с его девизом «Классика и современность» — тоже переносит слушателей из века в век.

«Восток как обобщенный способ мышления может внести в развитие музыки

ту свежую струю, которой сейчас так не хватает».

А. Раскатов

Премьеры сочинений наших современников — непременное условие программ Фестиваля с самого первого его проведения в 2014 году. На юбилейном, Пятом, и нынешнем, Шестом фестивалях состоялись мировые премьеры сочинений Беньямина Юсупова, Леры Ауэрбах, Афродиты Райкопулу, Софии Губайдулиной, Бориса Лисицына, Энйотта Шнайдера, Александра Раскатова.

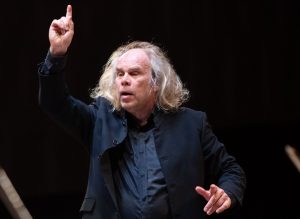

Александр Раскатов. Фото: cityartsmagazine.com

Выпускник Московской консерватории, «умудрившийся», как он сам говорит, родиться в день похорон Сталина, Александр Раскатов больше двадцати лет живёт за границей, в Германии и во Франции. На отъезд его подвигнули события 1991 года. Раскатов — очень востребованный в Европе композитор. Произведения ему заказывают оперные театры, солисты и оркестровые коллективы. Он — член Союза композиторов и обоих выпусков Ассоциации современной музыки, композитор — резидент Стетсонского университета (США), обладатель Главной премии за композицию Зальцбургского Пасхального фестиваля. Диски с его музыкой записывались на фирмах Nonesuch (США), EMI (Великобритания), BIS (Швеция), Wergo и ESM (Германия), Megadisc (Бельгия), Chant du monde (Франция), Claves (Швейцария). В 2014 году, во Франции, он получил приз за лучший оперный спектакль, а также Гран-при Международной ассоциации музыкальных критиков, созданной Антуаном Ливио.

А. Раскатов — автор оперы «Собачье сердце», написанной по заказу директора Амстердамского оперного театра Пьера Ауди, выдержавшей более полутора десятков постановок в Амстердаме, Лондоне, Милане и Лионе. Однако в России и в США опера поставлена быть не может из-за того, что 70 лет нужно отсчитывать не с момента смерти автора, а с момента первой публикации. Поскольку повесть М. Булгакова была запрещена, 70 лет с момента первой публикации пройдёт где-то к 2080 году. Вся надежда на «консенсус» с наследниками писателя. Раскатов горько шутит о том, что «если бы Мусоргскому и Чайковскому пришлось бы договариваться с детьми Пушкина, Шостаковичу — с детьми Лескова, .. то история оперы была бы другой!» Что и говорить, иногда упущенное время — это потерянные произведения! В своё время посмертное издание А. А. Краевским и А. Д. Киреевым полного собрания сочинений М. В. Лермонтова, с включением неизвестных до того стихотворений, было прервано из-за притязаний тульских тётушек поэта, с которыми тот разве что переписывался!

Также большую известность получили оперы Раскатова «GerMANIA», по пьесе Хайнера Мюллера, о войне «в которой нет «своих» и «чужих», а есть люди, загнанные в экзистенциальный тупик», и «Затмение», посвященная декабристам. Заказчик и спонсор постановки — Кристофер Муравьёв-Апостол, дальний потомок Сергея Муравьёва-Апостола. Премьера прошла в Мариинском театре, дирижировал В. А. Гергиев.

Действие начинается в Париже, а заканчивается в месте ссылки декабристов. Композитор использовал выдержки из писем, дневников, воспоминаний современников, тексты В. Хлебникова, Ф. М. Достоевского (из романов «Идиот» и «Братья Карамазовы», повести «Записки из мертвого дома»), стихи А. Пушкина и Е. Баратынского, отрывки из «Учителя фехтования» Александра Дюма и произведений других французских авторов – на языке оригинала.

Александр Раскатов пишет для самых разных инструментальных составов, с участием вокала и без него. Он даёт своим сочинениям самые разные, но явно концептуальные, названия, такие как «Голоса замёрзшей земли» (кантата), «Путь» (концерт для альта с оркестром), «Сентиментальные секвенции» для гобоя и 15 струнных, «Драматические игры» (quasi una sonata) для виолончели соло, «Вихревая мечта» («Traumpendеl schwingend»), «Па-де-де для сопрано и двух саксофонов», «Сладкое ничегонеделанье» («Dolce far niente» так дословно и переводится, потому что слово «безделье» имеет несколько иное семантическое поле). У Раскатова много произведений на религиозную тематику, например: «Византийская месса» для смешанного хора и большого оркестра, «Блаженная музыка», «Обиход» (на русские литургические тексты).

Вадим Репин. Фото: ©Транссибирский арт-фестиваль

Представленная на VI Транссибирском фестивале премьера Второго скрипичного концерта Александра Раскатова стала одним из самых ярких событий форума. Солировал инициатор и художественный руководитель Фестиваля Вадим Репин, которому и посвящено произведение. Знаменитый скрипач играл на своей любимой скрипке «Роде»,работы великого Страдивари. Как известно, инструменты, сделанные великими мастерами, получали имена игравших на них виртуозов. М. Ростропович играл на виолончели «Дюпор», получившей своё имя «из рук» исполнителя и композитора второй половины XVIII века Ж.-Л. Дюпора. Скрипач Пьер Роде соперничал с Н. Паганини, был придворным виртуозом при дворе Наполена Бонапарта, когда тот стал императором. Играл Вадим Репин замечательно, и не только благодаря легендарной скрипке! То, что он — профессионал высочайшего класса, виртуоз с мировой славой, Музыкант с большой буквы, известно даже людям, нечасто посещающим концертные залы, но публику, до отказа заполнившую 8 апреля новосибирский Государственный концертный зал имени А. Каца, совершенно покорило неимоверной силы обаяние игры артиста. А уж финальный свист при помощи двух пальцев довершил впечатление. Этот свист, подражающий птичьей трели, в рамках замысла, корригирующего с мессиановским образом птиц как «служителей нематериальных сфер», прекрасно вписался в ткань произведения, названного композитором «…ex oriente lux … c востока свет….». Это произведение — углублённо философское, концепция которого включает в себя сложнейшие мировоззренческие понятия и вопросы. Само название — парафраз евангельского текста (от Матфея,2.1): Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». В контекст смыслов скрипичного концерта, о чём говорил сам композитор, вошло и стихотворение поэта — философа Серебряного века Владимира Соловьева с евангельской фразой в заголовке, «Ex oriente lux»:

«С Востока свет, с Востока силы!

…….

Чего ж еще недоставало?

Зачем весь мир опять в крови?

Душа вселенной тосковала

О духе веры и любви!

И слово вещее не ложно,

И свет с Востока засиял,

И то, что было невозможно,

Он возвестил и обещал.

И, разливался широко,

Исполнен знамений и сил,

Тот свет, исшедший от Востока,

С Востоком Запад примирил……»

Андрес Мустонен. Фото: ©Транссибирский арт-фестиваль

Стихотворение Соловьёва, конечно, не является программным для сочинения А. Раскатова, недаром он сохранил строчную букву «в» в названии стороны света, как в Евангелии. В музыкальном произведении вплетено множество линий. Направление мысли дало само предложение написать музыку для Транссибирского фестиваля. Сибирь с её просторами и тайгой, образ которой дирижёр премьеры Андрес Мустонен очень вдохновенно живописал на репетиции, как раз находится на Востоке по отношению к тем странам, в культуре которых, по мнению Раскатова, давно превалируют технологии, схоластика, информативность. Он считает, что «Восток как обобщенный способ мышления может внести в развитие музыки ту свежую струю, которой сейчас так не хватает. В конце концов, каждый должен найти что-то внутри себя, невзирая на все современные увлечения и приёмы, рациональное мышление. Конечно, нужно знать свой предмет, профессионально делать работу, но наступает момент, когда об этом нужно забыть и стать свободным».

Однако нельзя стать свободным от образования! Умонастроение, когда можно не думать о том, что скажет учитель Э. В. Денисов, «если ты напишешь до — мажорное трезвучие», всё равно на уровне подсознания включает в себя историю музыкальной мысли выбранного направления в сочинении. Христианская составляющая Второго скрипичного концерта Раскатова — очень важна, но это — очень личная тема для творца. Зато можно остановиться на «птичьей теме»: имитация звуков леса как нельзя лучше воссоздаёт ощущение свободы, возвращения к природе, простора, наконец, которого так не хватает композитору в «тесной» Европе. Среди звуков и загадочные шумы, создаваемые glissando у струнных инструментов, и таинственное уханье коробочек или вибрафонные голоса лесных нимф у ударной группы, и пантеистические «пустые» квинты в гармониях, и, конечно, разноголосый птичий хор, воссоздаваемый группой деревянных духовых.

Традиции здесь богатейшие: очень любили изображать птичьи голоса французские клавесинисты эпохи рококо:есть кукушки, курицы, «Перекличка птиц». Во второй части «Пасторальной симфонии» Л. ван Бетховена, «Сцене у ручья», только можно расслышать пение птиц: перепелом «поёт» гобой, соловьём, как водится, заливается флейта, кукушкой «кукует» кларнет. Птичьи переливы флейты в пьесе «Птичник» «Карнавала животных» К. Сен-Санса кроме восторга, ничего вызвать не могут.

Во второй части Третьей симфонии А.Скрябина, названной «Наслаждения», среди отображения шума волн и шелеста листвы всё та же флейта подражает птичьему пению.

Н. А. Римский — Корсаков на прогулки в лес специально брал с собой блокнот и записывал нотами песни лесных птах. Оркестр в его опере «Снегурочка» очень достоверно имитирует кобчика, сороку, снегиря и других птиц. Композитор подробно расписал в статье о своей опере, где кто поёт. Оливье Мессиан пошёл ещё дальше: в семи тетрадях фортепианного цикла «Каталог птиц» под каждым звукоизобразительным мотивом он тщательно подписал не только французское, но и латинское название птиц, пение которых он изучал с увлечённостью настоящего орнитолога и записывал с тщанием фольклориста (фольклористы в экспедициях по отдалённым местностям частенько сталкиваются с необходимостью записать звуки народного пения, которые не так-то просто изложить нотами). Но Мессиан — не просто натуралист или пантеист, как и, скажем, В. А. Моцарт в своей последней опере «Волшебная флейта» с птицеловом, умеющим говорить на языке птиц, в качестве сюжетной линии, идущей в точной параллели к перипетиям нравственного перехода у главного героя, но социально сниженной и комичной. У Моцарта испытания, через которые должны пройти герои, это — аллегория таинства посвящения в масонство. Мессиан же— искренне верующий католик. Глубокой религиозностью проникнуты его органные сочинения «Рождество Господне» и «Тела нетленные», «Квартет на конец времени» для кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано , «Образы слова «Аминь» для двух фортепиано, «Три маленьких литургии для хора с оркестром», «XX взглядов на лик младенца Иисуса» для фортепиано. Птиц он считал «служителями нематериальных сфер», посланцами небес. В книге К. Самюэля «Беседы с Оливье Мессианом» приводится высказывание композитора о том, что в его музыке «сочетается католическая вера, миф о Тристане и Изольде и весьма широкое использование пения птиц». Среди сочинений Мессиана — «Экзотические птицы» для фортепиано, малого духового оркестра и ударных, а также «Пробуждение птиц» для фортепиано с оркестром — в произведении воспроизводятся звуки предрассветного летнего леса, слышны голоса лесного жаворонка, чёрного дрозда, камышовки и вертишейки.

В 1950 году американский композитор Л. Андерсон написал пьесу «Вальсирующий кот», где, в частности, имитируются птичьи трели (образ кошачьих вожделений?).

Применение в музыке выразительных средств, обозначающихся как ready-made, в отношении птиц выражается во включении в сочинение аудиозаписей птичьих голосов. Финский композитор Э. Раутаваара в 1972 году написал «Cantus Arcticus», где такие аудиозаписи вплетены в звучание оркестровой партии.

Ещё раньше наш классик модернизма, композитор с университетским математическим образованием, учитель Александра Раскатова в Московской консерватории, Эдисон Васильевич Денисов в композиции «Пение птиц» использует записанное на магнитофон птичье щебетание. В процессе инструментальной импровизации по заданной канве воссоздаётся атмосфера «живого» леса.

О. Мессиан, благодаря философским мировоззренческим безднам, открывающимся в его творчестве и благодаря приданию сакрального смысла пению птиц, представляется наиболее близким источником вдохновения для выдающейся премьеры Транссибирского фестиваля — Второго скрипичного концерта Александра Раскатова.

Но этой премьерой не исчерпывались впечатления от концерта.

В начале вечера именитым бразильским виолончелистом Антонио Менезесом был великолепно исполнен Концерт Д. Шостаковича для виолончели с оркестром № 1 Ми — бемоль мажор, соч. 107.

Первую часть концерта, Allegretto, Шостакович сначала задумывал как «шутливый марш», но — обычное дело для гениев — «что-то пошло не так», и произведение само начало «диктовать» автору, как ему дальше писать. Шостакович признавал, что даже жанр сочинения может поменяться, не говоря уж об отдельных деталях. Так что от шутки осталась только «доля шутки», а главными стали саркастические и даже гротескные мотивы. Однако некоторое изящество Allegretto, присущее этому темповому обозначению, композитор сохранил, хотя и в причудливых формах. В музыке Шостаковича цитат и самоцитат не намного меньше, чем даже у Джеймса Джойса, которого для людей, не имеющих углублённого классического образования, нужно издавать с комментариями, необходимый объём которых может превышать объём текста, к которому они относятся. Чтобы читать «Улисса» или «Портрет художника в юности», мало знать античных классиков, нужно помнить наизусть пьесы Шекспира и понимать контекст цитируемых фраз, а также знать ещё многое другое.

Антонио Менезес. Фото: ©Транссибирский арт-фестиваль

Прямое цитирование — одна из стилевых черт модернизма как течения. Шостакович не прошёл мимо. Самый яркий пример: в его опере «Катерина Измайлова» приказчик Сергей, обольщая Катерину, прямо поёт фрагмент арии Евгения Онегина из оперы П.И. Чайковского: «Книги иногда дают нам бездну пищи для ума и сердца». Себя Дмитрий Дмитриевич тоже цитирует. Так, главная тема первой части, и неспроста, безусловно, проходит в финале. А. Ивашкин, известный виолончелист, в этой теме нашёл интонационный каркас любимой песни Сталина «Сулико». Что касается Allegretto, то, когда двойником виолончели тему играет валторна (как alter ego?), становится очень не по себе. Во второй части концерта, Moderato, Менезес буквально вёл зал насыщенным legato с идеально прозвученными интервальными переходами, которые Шостакович писал, исходя из требуемого ему драматизма музыки, не заботясь об удобстве исполнения. Если композитору нужно было отразить мучительные внутренние противоречия, он писал труднейшие двойные ноты (играемые смычком одновременно на двух струнах), когда он хотел выразить напряжение духа, обособившегося от плотского начала, то писал не менее трудно исполняемые флажолеты (звук достигается не посредством прижатой пальцем струны, а путём точно найденной на струне позиции нужного обертона от основного звучания струны). В требующей высшего пилотажа Каденции — третьей части концерта, attacca, без паузы переходящей в финальное Allegro, эффект крайнего напряжения всех чувств достигается за счёт неудобно смещённых к подставке позиций в левой руке, где опора на пальцы — минимальна, вибрация струны глушится близостью подставки. Зато, когда исполнитель — настоящий мастер, результат потрясает душу. И если те же двойные ноты или феерическое spiccato в accelerando перехода к финалу сыграны так, как это было у Антонио Менезеса, слушатель переживает и проживает внутри себя музыкальные коллизии, не думая о технической сложности. Полученные публикой впечатления нашли отражение в бурных овациях после исполнения. Не просто же так в 1982 году Антонио Менезес получил Первую премию и Золотую медаль на конкурсе имени П. И. Чайковского! Вместе с виолончелистом концерт исполнял Новосибирским академическим симфоническим оркестром под управлением Андреса Мустонена.

Фото: ©Транссибирский арт-фестиваль

Пятая симфония Л. ван Бетховена также была исполнена Новосибирским академическим симфоническим оркестром под управлением Андреса Мустонена. Этот известный эстонский дирижёр, основатель прославленного ансамбля барочной музыки Hortus musicus, давно стал любимцем публики, что неудивительно: мастер, профессионал экстра-класса, Мустонен полон творческой энергии. Живой, как ртуть, дирижёр вдохновлял оркестрантов играть хрестоматийное произведение, как премьеру. Он великолепно структурировал классическую бетховенскую фактуру. Все контрапунктические линии были идеально чёткими. При этом выразительность и драматизм буквально захватили аудиторию. И восторженная реакция зала была благодарным ответом прекрасному исполнению.

Пока нет комментариев