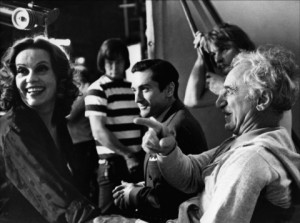

Кадр из фильма «Последний магнат»

Когда в 1971 году режиссер Элиа Казан, прославившийся «Трамваем “Желание”», снял фильм «Последний магнат», ставший последним и для него, критики предпочли подвергнуть его остракизму. Фильм оказался полузабыт, несмотря на то, что в нем были заняты такие актеры, как Роберт Де Ниро, Джек Николсон (это их единственный совместный фильм), Тони Кёртис, Роберт Митчум, Жанна Моро и Рей Милланд. Однако если бросить непредвзятый взгляд на фильм, становится ясно, что это «созвездие» вовсе не оказалась скрыто «туманом» малоразборчивых образных инсинуаций стареющего режиссера. Напротив, каждый из этих дедалов киноигры способствует укреплению аркад и ступеней лабиринта изменчивого, как и полагается долине грез, мира Голливуда времен его «Золотой эпохи», о реалиях которой и будет повествовать сюжет.

«Последний магнат» – история вообще куда более романтическая, чем может показаться на первый взгляд. Начнем с того, что автор первоисточника – а это никто иной, как Френсис Скотт Фитцджеральд – умер от сердечного приступа прямо во время работы над рукописью. Писатель, как известно, находился под большим влиянием кинематографа, в те времена впервые наглядно продемонстрировавшего интеллектуальной элите свою беспрецедентную магнетическую силу.

Само кино казалось ему, очевидно, некой мистерией, незаметно кристаллизующейся из духа балаганного аттракциона в равной степени под влиянием классического тетра и салонных спиритических сеансов. В этом он не был одинок – метафизическое сходство кинематографа с гипнозом, например, породило цикл канонических фильмов про «Доктора Мабузе». С расстояния уже в несколько декад кино эпохи 20-30-х годов смотрится не столько архаикой, сколько исполненной беззастенчивого очарования эдемской иллюзией. Многое тогда было испробовано впервые. Попытки эти были неуверенны, творческие удачи зачастую случайны и достигаемы по наитию.

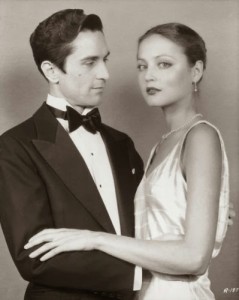

Кадр из фильма «Последний магнат»

Однако именно отсутствие дидактических критериев из пособий для юных режиссеров/сценаристов и.т.д., вкупе с ведшейся среди художников весьма серьезно борьбой за признание киноискусства как такового, привело к тому, что еще не ставшее циничным кино обладало энергией для расщепления театрально-литературных мотивов на ферменты расплывчатых магических импульсов. Так будто бы зарождалась материя, первородный хаос, из которого возникает любая самостоятельная форма жизни.

Поэтому настолько интересен мир кино той поры – он переполнен всевозможными энтузиастами, гениями-самоучками, гениями-неудачниками, аферистами. Под все четыре критерия подходит, например, Эрих фон Штрогейм, бежавший из Австрии в Голливуд, где он годами мистифицировал свою биографию, и его злейший враг Ирвинг Тальберг. Первый был режиссером, второй – продюсером. Первый пытался снимать семичасовые фильмы и превышать бюджет в несколько раз, второй в конце концов фактически лишил его профессии. Штрогейм был художником, Тальберг же самородком несколько другого плана – в 20 лет он оказался во главе Universal, а когда ему было 24 года, на Metro-Goldwyn-Mayer никто и дубля не мог снять без его высочайшего разрешения.

Кадр из фильма «Последний магнат»

И Фитцджеральд, а за ним и Казан, вместе с плеядой талантливейших артистов, некоторые из которых застали те времена и были лично знакомы с одиозным продюсером, именно Тальберга избрали призмой, через которую в «Последнем магнате» им открылись подпольные цеха «фабрики грёз». По признанию Рея Милланда, Роберту Де Ниро удалось в точности изобразить манеру Ирвина Тальберга, спокойного, сдержанного, практически дистрофичного из-за постоянных проблем со здоровьем.

Приверженец идей Станиславского (еще одна параллель с началом века), Де Ниро с присущей ему маниакальностью готовился к роли продюсера, истощая себя физически и добиваясь полного психологического сходства. По рассказам Скорсезе, работа началась еще во время съемок «Таксиста» – и минутная смена образов между психопатичным маргиналом Тревисом Биклем и интеллигентным Тальбергом, а потом обратно, производила весьма сильное впечатление.

Кадр из фильма «Последний магнат»

Эта изменчивость, находящаяся на грани болезненной неустойчивости между образами действительности, является сквозным мотивом кинематографа 20-х, как его воспринимает современная психофизиология. Женщины, будто пробудившиеся от вечного сна, мужчины, принадлежащие то ли к знамени плаща и шпаги, то ли к банде грабителей банков… То было смутное время, когда последние отзвуки «эпохи джаза» затихали в давящей тишине «Великой депрессии», и нет, пожалуй, ничего удивительного в том, что на студии, на которой развивается действие «Магната», главным гением является не актер, и не режиссер, а именно продюсер. По сценарию, его имя не Ирвин Тальберг, а Монро Стар.

Дела господина Стара в полном порядке, несмотря на то, что главная звезда студии уже в дважды бальзаковском возрасте, а в самом начале фильма студию сотрясает землетрясение. Незадолго до этого экскурсовод на студии рассказывает любопытствующим, как камера имитирует этот природный катаклизм. Так мы понимаем, что в движении «небесных тел» и «земных плит» намечается некий сдвиг, явно грозящий коллапсом, только неизвестно пока, какого масштаба.

Кадр из фильма «Последний магнат»

Герой Де Ниро поначалу предстает перед нами этаким ловким дельцом, который на все горазд – и в области психологии индивидуума, и в чисто бюрократических дебрях. Перед зрителем в типично замедленном темпе предстают картины века – воротилы студии, люди с тяжелым взглядом, с трудом выдерживающим столь же тяжелые веки, их дочери, секретарши и любовницы, а также писатели, актеры и просто одержимые кино – и все они под зачарованной камерой Казана выглядят, как обретший самобытность фрагмент портрета эпохи, разворачивающегося на пленке, подобно монументальной и детализированной проекции.

Стихийное бедствие оборачивается праздником жизни, но не для Монро – он всегда куртуазен, даже когда рушит чью-то карьеру, или с фирменной денировской эксцентрикой объясняет сценаристу, что такое кино, и как исходя из этого знания надо писать сценарии. Неудивительно, что Фитцджеральд, сам попотевший на киноворотил в качестве дрессированной акулы пера, особенно много внимания уделяет именно этому узлу голливудских отношений. Казану удается сохранить личную заинтересованность автора первоисточника – описанная сцена, как и вся линия с горе-сценаристом, является одной из самых ярких в фильме.

Кадр из фильма «Последний магнат»

А Монро Стар на поверку оказывается не прагматичным циником, а настоящим творцом, причем именно литературного склада мышления. Ему нравится создавать миры, он, подобно писателю, гигантскими скачками перемещается из одной грани кинопроизводства в другую, в каждой области оттачивая штрихи, правя артикулы и смещая акценты. Монро безразлично, с чем он имеет дело, с камерой, или людьми, жестами, или гримом. Он везде, даже там, где до совершенства далеко, видит композицию, – и это уже черта чисто кинематографическая. Ведь только с помощью этого обманчивого искусства можно замаскировать истину, будь это возраст актрисы, фанера декораций, количество статистов, или любая другая логическая определенность.

Кадр из фильма «Последний магнат»

В общем, Монро настоящий демиург и в микрокосмосе, подвластном ему, вместе с закономерностями процесса и живыми людьми. Роберт Митчум, Жанна Моро, Тони Кёртис – за каждым именем тянется целый шлейф образов, историй. Наслоившись одна на другую, они стали тканью, из которой Элио Казан соткал ностальгический пласт «Последнего магната», уводящего в прошлого по дороге, созданной костюмами, антуражем, лаконичными, но выверенными диалогами, и, конечно, восхитительными сценами со съемками явно не слишком выдающегося фильма. Эти сцены амбивалентны: они сначала разрушают магию старого кинематографа, но затем вдвойне усиливают ее, когда мы оказываемся внутри условного пространства несуществующего фильма.

И тот, кто незаметно для самого себя погрузился в него до полной утраты самоконтроля – это именно сам господин Монро Старр. Как обычно, средством соблазна становится женщина. Увидев в той самой сцене землетрясения в начале девушку, Монро начинает искать с ней встречи. Но даже когда добивается своего, он не может постичь ее тайны. Она превращает свою личность в загадку, не желает отвечать на самые простые вопросы.

Кадр из фильма «Последний магнат»

Медленно, но верно теряя сначала концентрацию, а затем самообладание, Монро, тем не менее, весьма спокойно реагирует, когда должность начинает выскальзывать у него из рук. Кинокритики в 70-х годах писали, что одержимость героя женщиной предстает необоснованной, однако они не уловили связи между погружением Монро в мир кино и его любовной интригой.

Гипнотическая иллюзорность кино настолько захватила продюсера, что встречу с девушкой необходимо интерпретировать, как мифологическое столкновение с Музой киноискусства. Воплощение обманчивой надежды, влекущая и отталкивающая, вроде бы отдающаяся полностью, но, тем не менее, всегда бесконечно далекая – эта девушка является ожившим, но обреченным на скорую и закономерную гибель символом абсолютной очарованности Монро кинематографом, чье искусство испокон веков является одновременно сновидческим и грубым.

Выражением этой грубости в свою очередь становится резкая конфронтация героя Де Ниро с героем Николсона. Уже утративший контроль над собой Монро оказывается в ситуации жесткой оппозиции его полной противоположности, представителю писательского профсоюза. Интересно, что этот антагонизм прослеживается и между интровертом Де Ниро и экстравертом Николсоном, а также укрепляется тем, что изначально именно Николсон должен быть играть главную роль в фильме.

Кадр из фильма «Последний магнат»

Сцены их противостояния оказываются самыми яркими в фильме, и сами по себе являются кульминацией образного великолепия зарисовок из жизни Голливуда тех времен. Как уже упоминалось, Фицджеральд умер прямо за рукописью «Последнего магната», и перед Элиа Казаном стоял довольно сложный выбор относительно того, как закончить фильм. Решение было найдено идеально – когда начинаются титры, мы понимаем, что концовка фильма по сути была заключена уже в его более ранних образах, и считывается ассоциативно, исходя из непреходящего их значения. Таким образом, избежав логической кульминации, которая, кстати, исходя из биографии прототипа, была бы образцово-скучной, режиссер подыскал для своего героя, а вслед за ним и фильма, дорогу в незабвенное и уже вневременное, по которой, хочется надеяться, пройдет еще немало зрителей.

Все права защищены. Копирование запрещено.

Пока нет комментариев