В спектакле «Богема» знаменитый дирижер обращается к нам от первого лица

Публика спешила не просто на «Богему», а на постановку Теодора Курентзиса. Фото Сергея Бирюкова

После сенсационной «Травиаты» Теодора Курентзиса и Роберта Уилсона в Пермском театре оперы и балета (три «Золотые маски», приз Ассоциации музыкальной критики за 2016 год и др.) ажиотажный интерес к следующей премьере труппы, «Богеме» в постановке того же Курентзиса и немецкого режиссера Филиппа Химмельмана был обеспечен. Но получилось ли у знаменитого театра попасть вторым снарядом в ту же воронку успеха?

Разумеется, у Пермской оперы далеко не только эта пара снарядов в арсенале. За последние годы афиша театра пополнилась целым блоком опер Моцарта, замечательных русских оперных партитур ХХ века, и это, по большей части – великолепные музыкантские работы. Но перед родиной оперы Италией Пермь была, что называется, в долгу. И вот – великолепная в своей парадоксальной стильности «Травиата», решительно рвущая с постановочными штампами полутора столетий и по-новому раскрывшая интимный смысл музыкальной драмы великого Верди. От «Богемы» – копродукции Пермской оперы и Фестшпильхауза Баден-Бадена, мировая премьера которой была назначена уральской сцене на начало мая 2017-го, – ждали не меньшего.

Сцена из первого действия. Мими — Зарина Абаева, Рудольф — Давиде Джусти. Фото Антона Завьялова (предоставлено Пермским театром оперы и балета)

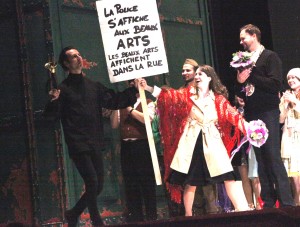

У режиссера Филиппа Химмельмана, как и у Роберта Уилсона («перекрасившего» оперу Верди в «японские тона»), тоже нашелся «сильный ход» – героев «Богемы» он перенес из конца 1840-х в 1968 год. В логике такому шагу не откажешь: между антимонархическими брожениями середины XIX века и студенческой революцией века ХХ-го можно найти параллели. Правда, до буквализма дело не доходит: в бедной, но чистенькой (спасибо сценографу Раймунду Бауэру, в других постановках это чаще всего отвратительный грязный чердак) мансарде, где обитают герои, нет катушечных магнитофонов и флаконов из-под ЛСД. Хотя симпатичный электрический торшер все же имеется. Зато стены завешаны плакатами того времени наподобие: «Пока ты работаешь, в твою спину направляют пистолет», «В салонах выставляется полиция, настоящее искусство – на улицах» и т.д. Скромная швея Мими, забредшая к богемным соседям за огоньком, охотно дует вино из горла, что вряд ли могло иметь место в чинном XIX столетии даже на безалаберном Монмартре. Но эти анахронизмы можно было бы простить ради предложенной любопытной исторической ассоциации. Ведь и вправду сильные и слабые стороны богемы, от свободомыслия и милой сентиментальности до равнодушного «наблюдательства», по сути одни и те же что в романе Анри Мюрже и написанной по нему опере Пуччини, что, допустим, в фильме Бертолуччи «Мечтатели» или в «Вальсирующих» Блие.

Но, пожалуй, этой не лишенной остроумия идеей «плюсы» режиссуры и исчерпываются. Потому что избранный постановщиком путь лишил «Богему» большей части ее привычного зрелищного обаяния. Вознесением влюбленной пары вместе с их скромным жилищем под колосники (довольно удачный прием) весь романтизм заканчивается. Второе действие из рождественского карнавала превращается в тусовку политических демонстрантов. Третье рисует погром после митинга. В четвертом же герои, потерпев крах во всем – в творчестве, в любви, потеряв подружку, которую могли бы спасти, будь они не так поверхностны и эгоистичны, – оказываются в самом буквальном смысле в пустыне, посреди невесть как возникших на месте революционного Парижа песчаных дюн. С одной стороны, так у режиссера «карта легла», а с другой, с точки зрения стилистики – ну «ничего же не предвещало».

Уж не говорю про выпирающие на этом фоне несуразности вроде АМЕРИКАНСКОЙ формы ФРАНЦУЗСКИХ полицейских или совершенно СУВОРОВСКОГО вида уличного оркестра. Или ни в какие ворота, по-моему, не лезущей пошлой сцены выяснения отношений Марселя и Мюзетты, переходящих к соитию тут же на заснеженной площади. Особенно это все досадно, если вспомнить стилистическую строгость и чистоту недавней «Травиаты». Но то был Роберт Уилсон, элита современного театра. Нынешняя сценическая команда к ней, похоже, не относится.

Что касается Теодора Курентзиса, то как раз он сделал свою работу на уровне, достойном его имени. Дивные мелодии и тембровые краски Пуччини грели своей пастельной чистотой в исполнении оркестра и хора musicAeterna. Ансамбли отлично выстроены, особенно привлекательно звучала басо-баритоновая часть вокальной партитуры – партии Марселя, Шонара, Коллена. Сочный баритон Константина Сучкова (Марсель) сорвал оваций даже больше, чем плосковатый тенор Леонардо Капальбо, хоть тому и досталась главная мужская роль Рудольфа (здесь речь о втором составе, который, так сложилось, автор этой заметки услышал первым). Не вполне оправдали ожидания Симона Михай (ее Мими тоже звучала слабовато и даже у деликатного Курентзиса иногда тонула в оркестровом тутти), Джина Фотинополу (чья Мюзетта очень уж «стреляла» крикливыми верхними нотами).

Однако когда на следующий день в дело вступил первый состав, музыкальная картина заметно поменялась. Голоса ЭТИХ Мими и Рудольфа (Зарина Абаева и Давиде Джусти) мощнее, им подвластен большой диапазон динамики от исчезающего (но идеально слышного) пианиссимо до мощного форте. Колоратура Надежды Павловой (Мюзетта) темброво ровнее – да и как актриса Надежда харизматичнее, вокруг нее действительно может закрутиться и закручивается большая многофигурная сцена с несколькими хорами, включая самый юный по составу (детская студия Пермской оперы). Обретя опору в таких исполнителях, и сам Теодор Курентзис, как показалось, почувствовал себя свободнее, стал смелее играть красками оркестра, от нежнейших струнных фонов до трагического медно-духового «набата», строить широкие музыкально-драматургические волны, не боясь потопить в них солистов.

Дирижер вышел на поклоны с лозунгом времен «студенческой весны». Фото Сергея Бирюкова

Впрочем, и во втором составе большая часть шероховатостей, думаю, может быть выправлена в течение нескольких первых показов. И несмотря на все огрехи режиссуры публика охотно пойдет на одну из самых репертуарных (устойчивое четвертое место в мировом рейтинге, после Травиаты», «Кармен» и «Волшебной флейты») опер мира. Ведь даже в век пресловутой режоперы зритель отправляется в оперный театр прежде всего за красивыми голосами и прекрасной музыкой. Не зря на официальной афише спектакля – такое узнаваемое лицо Курентзиса. Ну, не совсем лицо, это было бы слишком прямолинейно – только его нижняя часть, рот. Формально анонимность соблюдена, глаз мы не видим, образ символичен. Но спутать невозможно. Теодор обращается к нам от имени «богемы» вообще. Но и конкретно, от себя. Неся личную ответственность за то, что мы увидим и услышим.

Все права защищены. Копирование запрещено

Пока нет комментариев