250-й сезон Большой театр открыл премьерой оперы «Иоланта». Впрочем, она стала своеобразным продолжением «Чайковский-гала», проведенного Валерием Гергиевым несколькими днями ранее.

Сцена из спектакля

Если прежнюю версию «Иоланты» Большого театра сочинил драматический режиссер Сергей Женовач, то ныне в роли режиссера-постановщика и автора костюмов дебютировал баритон труппы Эльчин Азизов.

Каждый любитель оперы, хоть немного в ней разбирающийся, знает, что удовольствие слушать и смотреть «Иоланту» заключено в точном соответствии замыслу композитора вне псевдоинновационных искажений.

В основу будущего произведения легла пьеса датского поэта и драматурга Хенрика Хеймана Херца «Дочь короля Рене» по старинной легенде. «Иоланту» — одно из самых лирических и поэтических своих творений — Чайковский задумал как утверждение победы света над мраком в самом широком философском смысле. Бесспорно, композитора вдохновили поразительная духовная чистота и благородство не только заглавной героини, но и буквально всех персонажей драмы. Поэтому замечательно, что Азизов счастливо избежал искушения постмодернистского «приращения смысла» «Иоланте» с ее абсолютно внятной драматургией и совершенно очевидным посланием Чайковского зрителю.

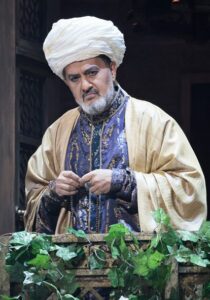

Эбн-Хакиа — Э. Азизов

Время действия – XV век. Оперу начинает интродукция, порученная духовым инструментам. «Холодная» музыка передает томление Иоланты, скованной вечным мраком. Но можно услышать в ней и тяготы восхождения по отвесным горным тропам Вогезов процессии мавританского врача Эбн-Хакии – последней надежды доброго короля Рене на излечение его слепой дочери. Нечто подобное, правда в несколько упрощенном варианте, пришло в голову и Азизову. По туманной лесной полянке неспешно бредет королевский посланник Альмерик (звонкоголосый Иван Давыдов). Чуть позже тем же путем проследует король без охраны («Иоланта – камерная опера»), за ним устало, опираясь на деревянный посох, плетется умудренный годами Эбн-Хакиа.

Когда видеопроекционный экран поднимается, зрители оказываются перед пышной панорамой средневекового замка. Художник-постановщик Альона Пикалова постаралась возвести величественную декорацию, которая не уступает архитектуре самого Château de Pierrefonds. Здесь и крепостные стены, и куртины, и сторожевые донжоны, препятствующие непрошенным гостям. Но, как всегда, ничто не может помешать судьбе свершится. В центре сада золоченая готическая беседка, рядом спящий фонтан, предназначенный послужить постаментом бургундскому герцогу во время исполнения его коронной арии, и позволяющий темпераментному жуиру игриво плеснуть брызгами в приятеля-вассала. Вообще перед сценографами «Иоланты» стоит сложная задача – разделить пространство на внешнее и внутреннее. Получилось, что суровые кованые входные ворота, как и потайная калитка, ведут прямо в мирный сад принцессы. Так что начертанное на гербовом щите дверки «смертельное» предупреждение, случайные путники осмысливали уже переступив таинственный порог. Изобретательно! Отнесемся к подобным вещам, как к вынужденной театральной условности. Главное – картинка впечатляет масштабом и радует глаз! Короли, герцоги, графы, облаченные в металлические доспехи воины, гонцы и кастеляны… Романтизм сразу окутывает своими чарами. Сегодня он воссоздает воображаемое прошлое, рефлексирует героизмом и рыцарством. А еще возвращает поэтичность тем, кто утратил к ней вкус. «Иоланте» дала подобную пищу, благодаря нынешним постановщикам и исполнителям – опытным мастерами и участникам знаменитой Молодежной программы Большого театра, руководимой Дмитрием Вдовиным. Это означает лишь то, что всех объединило общее понимание художественной задачи – поведать современному, нередко огрубевшему зрителю, прекрасную сказку.

Сцена из спектакля

Азизов интерпретирует оперу, как велит ему здравый смысл и фантазия. В его замке кипит жизнь. Мельком проскальзывает мизансцена, которая навеет мысль, что один из менестрелей влюблен в придворную даму Иоланты. Закончив концерт, музыкант тщетно пытается поймать взгляд девушки, и огорченный уходит. Арию Эбн-Хакии «Два мира – плотский и духовный» режиссер воплотил в виде своеобразной проповеди, почтительно собирающей всех обитателей замка. Непроницаемый восточный целитель-философ исполняет ее с высокого балкона, уподобленного церковному амвону, Самоуглубленный Рене — поодаль у подножия. Это кардинальное режиссерское решение.

Другой вертикальной доминантой пространственного построения мизансцен стала ария Роберта. Однако спектакль многократно выиграл бы, при более детальной проработке пластической сферы (режиссер по пластике Мария Соколова). Интерпретаторам роли Иоланты стоит больше акцентировать слепоту своей героини, подальше отведя от сценических штампов оперных Лючий и Норм. Незрячие «видят» мир через тактильные ощущения. Не случайно Иоланта, идущая «на муку», хочет унести с собой образ Водемона, и просит позволения коснуться его лица. Прозрев, она узнает отца, по голосу и знакомым чертам, запечатленным на кончиках пальцев. Как же это акцентированно не показать?! Допустим, Иоланта прекрасно знает свою обитель, неплохо ориентируется, но все же руки невольно должны страховать неуверенность слепой девушки. А уж когда глаза открыты миру, то первое впечатление несет страх: Иоланте кажется, что на нее «все обрушится готово». Как не обыграть этот драматический момент, вызывая острое сопереживание публики?! Только звездное покрывало беспредельности или небесная лазурь, излучающая солнечные потоки, не пугает ту, которая еще недавно уверяла, что для познания красы Вселенной ей «не нужен свет».

Всем персонажам пристало бы поискать большей выразительности жестов. Ведь язык тела передает бушующие в душе страсти, например, короля Рене. Чайковский относится к нему с глубокой симпатией и сочувствием. В короле композитор видит подлинного гуманиста, человека мудрого, благородного, честного и прямого, сомневающегося, в чем-то заблуждающегося, но способного признать ошибку. Музыка ариозо «Господь мой, если грешен я» так живописно рисует душевную бурю «несчастного отца», призывает артиста к предельной эмоциональной напряженности. Она дает возможность исполнителю выразиться в том числе и поведенчески. Уж «пасть во прах» перед Создателем в «последней надежде исцеленья» дочери можно не только словесно, но и нужно физически. Есть и еще одно соображение: да, пораженный Водемон воспринял Иоланту как «небесное созданье», «светлого ангела». Из его груди вырывается «крик невольный восхищенья». А вот тело этого никак не выразило. И к священной иконе прикладываются, Вадемон же с его благоговейным восторгом совсем визуально не проявляет вспыхнувший в нем пламень любви. Даже инстинктивно в финале экспрессивного дуэта преисполненный любви паладин не приложился трепетными губами или щекой к девственной ладони той, перед кем буквально молитвенно склонился. Неубедительно, если учесть, что впервые пробудившееся в юноше плотское побуждение, слилось в Водемоне с преклонением перед нравственной чистотой, величием и силой духа Иоланты. Девственность вознесена в эмпиреи за счет естественного эротизма. Чувственное желание оказалось скрытым, душевный трепет подавленным.

«Иоланта», написанная единым полотном, традиционно поделена антрактом. Любопытно: второе действие режиссер Азизов начинает приемом you tube – повторяя финальные такты первого действия.

Тщательно отмерила актерские краски для своей Марты Елена Манистина. Она живет в образе, живо реагируя на слова Иоланты. Ее тревожные вопросы «Отчего это прежде не знала», кормилицу огорчают и угнетают. Вот только обращаясь к Альмерику, певица лишь в последний момент переводит на него взгляд. Все-таки вопрос «А он сказал ли?» задан не Бертрану. Да и «Колыбельную» кормилице приходится петь при движущейся по своему райскому саду подопечной голубке. Позже ее уведет в покои почему-то супруг Марты привратник Бертран. Николаю Казанскому-Бертрану веришь во всем. Он значителен, в поведении, голос звучит ровно, дикция отличная. К слову, артикуляцией, внятностью произносимых слов порадовали практически все. Приходится констатировать, что проблема дикции стала поголовной даже в драматическом театре. Что уж говорить о оперном?! Поэтому отрадно, что все исполнители этого состава достойны аплодисментов. Может быть, чуть менее тут заслуга Рамили Минихановой (Баймухаметовой). Тем не менее, ей очень подошел образ Иоланты. Внешне певица рисует трогательный портрет девушки. Красивый, богатый оттенками вокал, эмоциональное наполнение фразы сделало трактовку партии весьма впечатляющей.

Примечательно, Денис Макаров решил не ограничивать характеристику Короля Прованса исключительно добротой. Актерский темперамент певца придал во всем положительному и уравновешенному монарху черты властности и даже заносчивости. Если пластически можно больше разнообразить роль, то в вокальном отношении явлены качественные кантилена, фразировка, отличные переходы из одного регистра в другой.

Роберт — А. Потатурин

Андрей Потатурин — Роберт как раз соединил превосходный вокал с выразительным внешним поведением. Арию «Кто может сравниться с Матильдой моей», для которой дирижер Павел Сорокин взял правильный темп бурного потока, певец исполнил, лихо вскочив на верхний камень фонтана и спрыгнув с него, без ущерба дыханию.

Иоланта — Р. Миниханова (Баймухаметова), Водемон — И. Морозов

Слушая Водемона -Игоря Морозова, наслаждаешься его сочным тембром и филигранным мастерством. Трогательно прозвучала мечтательный романс «Нет! Чары ласк красы мятежной». Голос без усилий вспархивает к си-бемоль, плавно угасает на diminuendo. Следуя за авторским текстом, певец воплощает и собственное художественное мышление, выявляет свою актерскую личность.

Но куда легче создать образ средневекового Роланда Бехзоду Давронову. Быть может, пожелать ему чуть больше пылкости в поведении, зато к внешности, владению голосом и актерской окраске звука придираться нет никаких причин.

Роберт — И. Головатенко, Водемон — Б. Давронов

Серьезно размышляя о достоверности оперы, выдающийся режиссер Борис Покровский указывал на то, что в театр может прийти рассеянный, плохо слушающий, а то и невнимательный зритель. Чтобы глубоко войти в эмоциональную орбиту спектакля, такому зрителю необходимо поверить в происходящее на сцене. Сегодня несоответствие артиста исполняемому образу, в том числе и внешнее, может поставить в тупик самого неравнодушного и доверчивого посетителя оперы. Тут сделаем акцент на костюмах, эскизы которых, как сказано ранее, также выполнил Эльчин Азизов, В целом их отличает хороший вкус и приверженность исторической моде. Символом девственной чистоты Иоланты выбрано белое платье с кружевными ангажантами (деталь, правда, вошедшая в женский обиход тремя веками позже). Увы, почему-то этот наряд не сменили даже после сложного излечения принцессы.

Еще одним дебютантом оказался художник по свету Андрей Абрамов. Визуально картину оживляли облака, обнажавшие синеву небес, или сгущавшиеся в беге по потемневшему небосводу. То ли он, то ли режиссер придумал подчеркнуть световой вспышкой ужалившее открытие Водемона. Но художественным исполнением прием не впечатлил. Не менее обидно, что финальный хор сопроводило не fortissimo яркого солнечного сияния, диктуемое оркестровым tutti, а едва забрезжившая заря, слабовато окрасившая горизонт розовым цветом.

Вопреки субъективно высказанным недочетам, с удовольствием признаем, что новая версия «Иоланты» Большого театра доносит кристальное очарование этой оперы, привлекая к ней благодарных зрителей.

Фотографии предоставлены пресс-службой Большого театра

Автор фото – Дамир Юсупов

Пока нет комментариев