В России появился новый фестиваль искусств. Самарский театр имени Д.Шостаковича охватило приятное волнение подготовки праздника танца под названием «Наследие. Балет»

Это лишь первая часть масштабного проекта, который посезонно станет чередоваться с вокальным форумом «Наследие. Опера». Идея принадлежит руководителям театра Евгению Хохлову и балетной труппы Юрию Бурлака. Естественно, на него и легла основная тяжесть проведения пилотного «Наследие. Балет». Душа этого верного адепта классики хочет объять необъятное и пламенеет желанием подарить артистам и зрителям хореографические сокровища, которыми он владеет и которыми самозабвенно упоен. Двух недель и двадцати четырех часов в сутках так мало! Поэтому пришлось насыщенную фестивальную программу предельно спрессовать, не давая выдохнуть в шквале событий ни участникам, ни гостям. Здесь и «Круглый стол» с повесткой «Балетное наследие как фактор сохранения идентичности народа» (модератор – главный редактор журнала «Балет» Валерия Уральская), и творческая встреча с Илзе Лиепа, и открытый балетный урок под названием «Легенда дает класс», где тайны профессиональной шлифовки артистов для зрителей открыли соведущие — замечательный балетмейстер-репетитор Маргарита Дроздова (Москва) и балетный критик Ольга Розанова (Санкт-Петербург). Впоследствии Ольга Ивановна уже в зале Самарской областной универсальной научной библиотеки, но тоже в рамках фестиваля прочитала лекцию о творчестве Игоря Чернышова и Аллы Шелест, сопровождаемую документальными фильмами.

Н. Клейменова — Роза, П. Сеара — Сфинкс. «Роман Бутона Розы»

Казалось, ожидать ежедневных сборов публики под натиском фестивальных мероприятий было рискованно. Но нет, люди заполняли зал и притихшие, с повышенным вниманием ловили каждое слово выступающих. Что уж говорить об «основной» программе – балетных спектаклях?! Камертон фестиваля зазвучал высокой нотой премьер. «Роман Бутона розы» Риккардо Дриго в 1903-1904 годах готовил для Эрмитажного театра Мариус Петипа. Однако интриги не позволили довести дело до конца. И вот сегодня прославленные знатоки балетной старины — Юрий Бурлака и Наталья Воскресенская воплотили на сцене образ спектакля. Проведя серьезную исследовательскую работу страниц партитуры, кропотливо изучив музейные материалы и сохранившиеся документы эпохи, балетмейстер Н. Воскресенская воссоздала атмосферу утраченного хореографического полотна с помощью художников-постановщиков Альоны Пикаловой (сценография), Татьяны Ногиновой (костюмы), Ирины Вторниковой (свет) и артистов самарской балетной труппы. В главных партиях Наталья Клейменова (Бутон розы), Педро Сеара (Бабочка Сфинкс), Полина Чеховских (Настурция) Марина Накадзима (Маргаритка), Дмитрий Петров (Старая бабочка).

П. Чеховских — Лето. «Времена года»

Для второго отделения вечера «Балеты Императорского двора» Бурлака придумал интересный ход. Если целью «Романе бутона розы» было воссоздание атмосферы утерянного первоисточника, то «Времена года» с музыкой Александра Глазунова дали молодым хореографам простор для творчества. Бурлака отважился на рискованный концептуальный эксперимент. «Времена года» впервые были поставлены Петипа в 1900 году также для сцены Эрмитажного театра. Сюитная форма, сложенная четырьмя картинами («Зима», «Весна», «Лето», «Осень»), сегодня позволила привлечь к постановке лауреатов Благотворительного фонда Илзе Лиепы. Под чутким наставничеством мастеров Елены Богданович, Юрия Бурлака и Марианны Рыжкиной за дело взялись «наследники» Петипа: Елизавета Мазуркевич, Лилия Симонова, Даниил Благов, отважившиеся на современную интерпретацию замысла гениального предшественника. Мазуркевич представила «Зиму» в классическом стиле, Симонова воплотила «Весну» неоклассической лексикой. Неожиданность заключалась в том, что Марианне Рыжкиной пришлось не просто шефствовать над молодой коллегой, но и впрямую ее заменить в колоритной жанровой прорисовке картины «Лета» a la Джордж Баланчин. Золотой осенний вихрь, выраженный музыкой Глазунова и переданный темпераментным маэстро Евгением Хохловым, вдохновил экспрессию Благова. Эксперимент, оформленный художником-постановщиком Иваном Складчиковым, получился весьма любопытным. Неутомимые артисты самарского балета, проявили умение создать сочные хореографические сюжеты героев самыми разными пластическими красками.

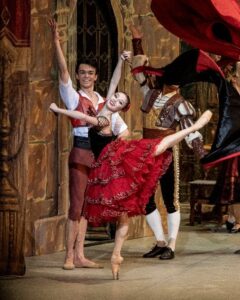

Е. Кокорева — Китри, Д. Смилевски — Базиль

В центральных образах последовавших спектаклей выступали гости. Появление в «Дон Кихоте Ламанчском» танцовщиков-премьеров Большого театра Елизавета Кокоревой и Дмитрия Смилевски способно по солнечному ослепить. Роль Китри как нельзя более отвечает индивидуальности балерины — хрупкий абрис задорной девчушки поддержан беспредельными техническими возможностями артистки. Столь же виртуозен Дмитрий, чей Базиль восхитительно сочетает неустанное веселое озорство с искренними проявлениями душевной теплоты.

К.Кретова — Никия, Д. Соболевский — Солор

Беспечность влюбленных испанских голубков сменила пропитанная трагизмом история «Баядерки» (дирижер – Андрей Данилов). В роли ревнивой дочери Раджи Гамзатти самарская танцовщица Наталия Клейменова, в роли Солора freelancer Дмитрий Соболевский – танцовщик мужественный, энергичный, героический. Заглавный образ у Кристины Кретовой из Большого театра. Все трое высококлассные профессионалы, что позволило никогда ранее не выступающим вместе артистам отлично провести сложные дуэты. Кристине еще труднее – Никия станцована ею лишь однажды много лет назад, вспоминать порядок движений и одновременно «станцовываться» с партнером приходится буквально с самолета, ограничившись единой репетицией перед спектаклем. Условия тяжелые, но такова необходимость заменить заболевшую коллегу, и Кретова, жадная до сцены, не задумываясь соглашается. Танец балерины широк и пластичен, позы скульптурны, руки змеятся в сцене молитвы, плавно округляются над головой Никии-тени и простираются, указывая на око богов в небесах. Кретова-Никия проходит через все испытания – любви, опасного конфликта с главным жрецом, ревности и насильственной смерти. В каждом эпизоде спектакля она органична, убедительна в интонациях танца и актерской игре.

Э.Микиртичева и Д. Дмитриев. «Вариации»

Благодаря Юрию Бурлака в репертуаре самарского театра вечер Владимира Бурмейстера появился даже раньше, чем его хореографию возобновил родной московский музыкальный театр имени К.С. Станисавского и Вл. И. Немировича-Данченко. Для участия в первой части триптиха – «Вариациях» на музыку Ж. Бизе пригласили ведущих мастеров столичного музыкального театра Эрику Микиртичеву и Дениса Дмитриева. Их танец уподоблен грезам. В этих волшебных снах все грозное, суровое меркнет остается прозрачность, свет и чистота.

Второе отделение («Болеро» на музыку М. Равеля) и третье — («Штраусиана» на музыку И. Штрауса-сына) воплотили силами самарских артистов. Гульназ Зарипова (Молодая испанка), Дмитрий Мамутин и Дмитрий Пономарев (Два тореро) – каждый с разной степенью успеха пытается проникнуть в мир сдерживаемой, но нагнитаемой испанской страсти. В «Штраусиане» Вероника Землякова (Актриса), Дмитрий Петров (Друг Актрисы), Екатерина Панченко (Возлюбленная Поэта), Екатерина Фатеева (Гувернантка), Эдуард Хасанов (Воришка), Дмитрий Сагдеев (Генерал) под палочкой дирижера Е. Хохлова оживили смешные и трогательные картинки старушки Вены.

Э.Севенард — Одетта, Д. Родькин — Зигфрид

«Лебединое озеро» давно сделалось неотъемлемой частью театрального репертуара и любого балетного фестиваля. Порой мы утрачиваем способность снова и снова благоговейно восхищаться чудом, явленным этим спектаклем. А если и чудо не возникает вне органичной связи оркестровой ямы и подмостков? Дирижировавший спектаклем Алишер Бабаев так увлекся передачей лиризма, что приготовил серьезное испытание Одетте и Зигфриду, внимающему печальный рассказ заколдованной принцессы. Благо прима-балерина Большого театра Элеонора Севенард, поддержанная премьером Денисом Родькиным, с достоинством выдержала эту чересчур тоскливую кантилену adagio, как и потом неожиданный темп бурного горного потока. «Черное pas de deux» прозвучало в оркестре адекватнее, позволив артистам добиться лучшего художественного результата. Впрочем, впечатления лишь несколько улучшились. Элеонора выручала спектакль, поэтому благодарность балерине избавило ее от балетоведческих рассуждений относительно идеальных требований к эстетике образа девушки-лебедя. И только дуэт Китри и Базиля в исполнении любимой самарцами пары в заключительном гала-концерте позволил москвичам вернуть себе доверие, завоеванное прежними годами.

С.Туманова — Мария, Д.Мазанов — Вацлав

В «Бахчисарайском фонтане» (дирижер А. Бабаев) хорошее впечатление произвели молодые самарские танцовщики Софья Туманова (Мария) и Денис Мазанов (Вацлав). Однако подлинная одухотворенность наполнила зрительские сердца горячей признательностью при взгляде на мариинский дуэт Виктории Терешкиной (Зарема) и Романа Белякова (Гирей). С их искусством в зрительный зал со сцены ворвался мир необузданных страстей.

В. Терешкина — Зарема, Р. Беляков — Гирей

Величествен Хан Белякова, рослый артист донес до зрителей преображение грозного сатрапа в человека с пробудившимся сердцем и мучимого собственным чувством. Внутренняя борьба безответной любви, передана также безупречной Викторией — удивительной балериной кристальной академической чистоты танца, который к тому же насыщен психологической глубиной переживаний Заремы. Впервые за эти дни со всей полнотой явились беспредельность художественной силы балета, магическое воздействие катарсиса и блаженство погружения в искусство с большой буквы.

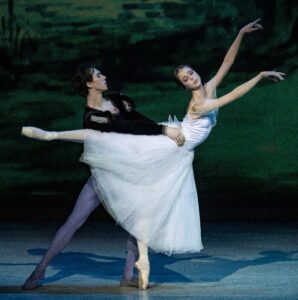

М. Ильюшкина — Жизель, Д. Выскубенко — Альберт

Завершивший фестиваль гала-концерт «Два века балета» в трех отделениях таил немало сюрпризов: премьеры изысканного pas de six «Маркитантки» Ц. Пуни-А. Сен-Леона (постановка Натальи Башкирцевой), «Качучи» (Манаэ Банно) и «Краковянки» (Гульназ Зарипова) в хореографии Фанни Эльслер (постановка Масами Чино), изумительной картинеы «Прелестный остров» из «Конька-горбунка» А. Горского (возобновление Натальи Воскресенской). Здесь задействовали многочисленный женский кордебалет (который казалось, вообще сцену все дни не покидал) и солистов театра (Конек-горбунок-Искандар Абельгузин, Иван-Дмитрий Мамутин, Царь-девица-Екатерина Фатеева, Повелительница Нереид-Екатерина Панченко). Солист Большого театра Дмитрий Выскубенко достиг большой выразительности в страдальческом монологе Хозе («Кармен-сюита»), а с поэтичной и воздушной Марией Илюшкиной (Мариинский театр) исполнил pas de deux Жизели и Альберта. Дуэт получился прекрасный!

М.Шрайнер — Сильвия, М. Чино — Аминта

Успех сопутствовал Маргарите Шрайнер и Марку Чино (Большой театр), которые специально для фестиваля выучили и мастерски исполнили «российскую новинку» — pas de deux «Сильвии» Л. Делиба с хореографией Хироши Шимады. В «Сцене у балкона» Элеоноры Севенард-Джульетта и Денис Родькин-Ромео продемонстрировали широту своего амплуа. По сцене проплыл «Лебедь» Екатерины Панченко – тоже премьера. Изюминка состояла в том, что Н. Воскресенская реконструировала хореографию Михаила Фокина, избавив от наслоений времени.

- В. Землякова. «Калифорнийчкий мак»

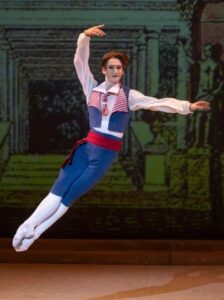

- Д. Мазанов. «Маркитантка»

- Г. Зарипова. «Краковянка»

Кажется, уже показали все – миниатюру «Калифорнийский мак» (хореография Анна Павловой, реконструкция Ю. Бурлака) в исполнении Вероники Земляковой, pas de deux Раймонды и де Бриена в исполнении Полины Чеховских и Педро Сеары, дуэт из «Щелкунчика» Юрия Григоровича с М.Шрайнер и М. Чино, сюиту из «Гаянэ» А. Хачатуряна-Н. Анисимовой («Шалахо», вариация Армена (Сергей Гаген), вариация Гаянэ (Марина Накадзима) и Армена, танец Айши (Гульназ Зарипова) и Измаила (Дмитрий Сагдеев), но Бурлака и этого было мало. Для завершения вечера он припас сюиту из балета «Дон Кихот Ламанчский», с восстановленной им хореографией А.Горского. Тут было и «Фанданго», и расширенное Grand pas с участием Жуаниты-Манаэ Банно, Пикилии-Анастасия Голощапова, солистов, корифеев, кордебалета. Решительная Китри-Элеонора Севенард, уверенный в себе в Базиль-Денис Родькин.

Фестивальные усилия не пропали даром. Воздух в зале непрестанно сотрясали таинственные эманации творчества, будоражащие живое воображение зрителей, которые теперь ждут продолжения в 2027 году.

Фото — Александр Крылов

Пока нет комментариев