Концертный зал «Зарядье», 26 февраля 2025

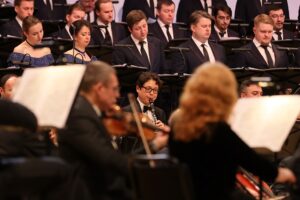

Этот день войдёт в историю мировой музыкальной культуры. Российский национальный оркестр под руководством Народного артиста России Александра Рудина, хор Государственной академической хоровой капеллы им. А. А. Юрлова под руководством Народного артиста России Геннадия Дмитряка и солисты Екатерина Морозова (сопрано), Алина Черташ (меццо-сопрано), Игорь Морозов (тенор), Константин Федотов (бас) исполнили Мессу № 3 фа минор Антона Брукнера. Шедевром было всё: музыка, невероятно слаженное, гибкое пение хора, высококлассная игра оркестра, впечатляющее пение солистов и вдохновенная, искусная, тщательная, с использованием колоссального концертного опыта и знаний, работа с оркестром и хором (совместно с Г. Дмитряком) Александра Рудина.

В первом отделении не менее шедеврально была исполнена замечательная «Шотландская» симфония» Ф. Мендельсона (№ 3).

При первых же звуках симфонии все буквально замерли. Никто ни разу не кашлянул. Оркестранты, казалось, даже дышали вместе. Идеально синхронизированные штрихи, подвижная, до микрона выверенная динамика каждого эпизода, благородная красота общего звучания, даже на вершинах мощных кульминационных потоков остающегося в границах высокой музыкальной культуры, ни одной технической погрешности ни у одной из групп – эталонная игра!

Вторая часть симфонии – Vivace non troppo – преподнесла сюрприз. Выполняя роль скерцо, которое обычно воспринимается как интерлюдия, часть ничуть не уступила своим соседкам. «Крылышкуя золотописьмом тончайших жил» – этой строкой Хлебникова можно только попытаться передать ажурную филигранность исполнения Vivace non troppo. Такого единения в воплощении замысла произведения Александр Рудин достиг силой вдохновения и творческой волей. Дисциплины тут недостаточно. Недаром дирижёр отметил еле заметным одобрительным кивком безупречное качество исполнения части. Все вместе творили это чудо. Не могу удержаться, чтобы особо не отметить дуэт кларнета (Дмитрий Айзенштадт) и фагота (Андрей Шамиданов) в Коде первой половины (Allegro vivacissimo) заключительной части симфонии (Allegro maestoso assai). И дело не только в мастерстве – весь оркестр играл мастерски, а в том, как органично сначала кларнет, потом фагот продолжили музыкальную мысль, ни на йоту не выбившись из концептуальной логики, а ведь это совсем не просто!

Строгая красота темы вступления (Andante con moto) к первой части симфонии (Allegro un poco agitato) сразу отсылает к величественному прошлому Шотландии, духом которого веет от каждого холма, каждого валуна, покрытого мхом – особенно для тех, кто ощутил на себе влияние «оссианизма».

Мендельсон начал писать Третью симфонию после посещения Шотландии. Сильное впечатление на него произвели развалины замка, в котором Мария Стюарт обсуждала с преданными сторонниками виды на английский престол, а Мария имела на него больше прав, чем объявленная Генрихом VIII незаконнорожденной Елизавета. В восстании под предводительством принца Чарли – Чарльза Эдуарда Стюарта – третьем восстании сторонников восстановления на престоле династии Стюартов и в то же время противников слияния Англии и Шотландии – участвовали все горные кланы Шотландии. В 1746 в битве при Каллодене войско принца было окончательно разбито. Знатные шотландские роды перестали существовать, но остались героические легенды наряду с преданиями о старинной поэзии шотландских горцев. В 1759 году не пользовавшемуся популярностью молодому поэту Джеймсу Макферсону подали идею перевести с гэльского несколько поэм. В результате появились «Отрывки старинных стихотворений, собранные в горной Шотландии и переведённые с гэльского или эрского языка», которые произвели фурор. Макферсон отправился на острова Гебридского архипелага в Шотландии. Вследствие этой поездки в 1761—1762 была опубликована книга «Фингал, древняя эпическая поэма в шести книгах, вместе с несколькими другими поэмами Оссиана, сына Фингала. Переведены с гэльского языка Джеймсом Макферсоном». В 1773 году были изданы «Поэмы Оссиана». И началась настоящая поттериана, получившая название «оссианизм». Элегический колорит, описание суровых пейзажей, героический эпос, необычайные и чудесные явления оказали влияние на В. Скотта, поэтов Озёрной школы, Байрона, немецких поэтов движения «Буря и натиск» и др. Вертер в роман Гёте говорит: «Оссиан вытеснил из моего сердца Гомера. В какой мир вводит меня этот великан! Блуждать по равнине, когда кругом бушует буря и с клубами тумана, при тусклом свете луны, гонит души предков, слушать с гор сквозь рев лесного потока приглушенные стоны духов из темных пещер и горестные сетования девушки над четырьмя замшелыми, поросшими травой камнями, под которыми покоится павший герой, её возлюбленный!».

У Макферсона требовали гэльские оригиналы, но он придумывал разные предлоги, чтобы их не предоставлять, и дожил в богатстве и почёте до самой смерти, только после которой в 1807 году мистификация раскрылась и тексты были признаны подделкой.

Для Н. Гумилёва и О. Мандельштама Оссиан стал собирательным героем северных саг. М. М. Ипполитов — Иванов написал три музыкальные картины для оркестра под названием «Из песен Оссиана» (соч. 56).

И Феликс Мендельсон не избежал этого не просто поветрия, а реально литературного урагана, сочинив увертюру «Гебриды или Фингалова пещера» («The Hebrides» – «Fingal’s Cave»), соч 26 и Третью, «Шотландскую», симфонию, ля минор, соч. 56. (Опус тот же, что и у Ипполитова – Иванова. Неспроста это…) Кстати, и А. С. Пушкин не устоял: Финн в «Руслане и Людмиле» не национальность, а имя. Имя героя кельтских (ирландских и шотландских) легенд видоизменялось от варианта Финн Маккул (Finn McCool) – Финн, сын Кулла до Финн Гал.

После Шотландии композитор направился в Италию, и «Итальянская» симфония стала третьей законченной симфонией, а «Шотландская» была дописана лишь за 5 лет до кончины автора, но всё равно она – официально Третья, а «Итальянская» – Четвёртая.

Продолжаем про непростую нумерологию: все знают анекдот про то, что «Бетховен написал три симфонии»: Третью, Пятую и Девятую», но, как известно, в каждой шутке – лишь доля шутки. Антон Брукнер сочинил семь месс, но номера – Первая, Вторая и Третья – получили лишь три последние мессы, и нередко только они и упоминаются среди творений композитора.

Все песнопения, которые хор исполняет во время мессы, делятся на ординариум (постоянные части) и проприум (части, изменяемые в зависимости от литургического времени или праздника). В мессе ordinarium должны быть: Kyrie eleison, Gloria in excelsis Deo, Credo, Sanctus и Agnus Dei. Ранние мессы Брукнера, написанные для конкретных небольших австрийских церквей это —мессы proprium, в которых отсутствуют некоторые части, обязательные для мессы ordinarium. Три последние мессы – это ординарные мессы, их ещё называют «Большие мессы».

Вторая месса Брукнера написана для смешанного хора и духовых. Такой состав продиктован идеями цецилианства (см. Примечание). По поводу состава надо заметить, что иногда, в моменты, когда хор поёт forte, звуковые волны, идущие от скрипок, видимо, частично гасятся гигантским объёмом обертонов множества человеческих голосов, и слышится примат корпуса над струной, но возможно, такой эффект возникает из-за особенностей акустики.

Брукнер, глубоко и искренне верующий католик, первым сочинением которого были «Четыре прелюдии Ми-бемоль мажор для органа», который после школы служил певчим в монастыре Св. Флориана, ставшем его вторым домом и последним пристанищем, начинает Мессу фа минор с вопросительных тетрахордов, второй из которых каноном вступает в септиму с первым, а в момент вступления третьего тетрахода последняя нота второго, соль-бемоль, образует опять септиму с басом и тритон —«дьявольскую», уменьшённую, квинту, с удержанной последней нотой первого тетрахорда! Чудесным образом конструкция разрешается в секстаккорд трезвучия второй низкой ступени. То есть композитор признаёт, что истинная вера побеждает сомнения, но они могут появиться. Сомнения были даже у Спасителя, и «Моление о чаше» в Гефсиманском саду «Да минет меня чаша сия» всегда является одной из центральных арий «Страстей». Неколебимая вера утверждается на протяжении всех частей произведения, она торжествует, но Брукнер не просто же так в восходящих гаммах струнных, сразу после того, как бас в очередной раз провозглашает «Kirie eleison», чередует натуральный и миксолидийский До мажор. Потом история повторяется с гаммой (тоже на октаву) Ми-бемоль мажор. Незначительная вариация, в самом конце гаммы, каждая из которых равно прекрасна и возносит дух, но схема опять abba, натуральный мажор по краям. Затем идёт гамма Ми — бемоль мажор уже на две октавы, где в конце первой октавы – миксолидийская седьмая ступень, а в конце второй – натуральная. Что-то Брукнер явно имел в виду. Тем более, что заканчивается Kirie опять тетрахордами, но уже без септим, хотя при четвёртом проведении и образуется уменьшённый септаккорд, в котором, конечно, есть уменьшённая квинта. Фактура сворачивается, как лист старого пергамента, и приходит к унисону на тонике, чем часть и заканчивается, вполне в цецилианском стиле. Дуэт скрипки (Татьяна Поршнева) и сопрано – красота неописуемая.

Gloria – вторая ординарная часть мессы. Во всём великолепии проявились голоса сопрано и меццо–сопрано (альта) уже в первых в репликах Gratias agimus tibi – лагодарим тебя. Поразительно органичны переходы в разные измерения, как в самом шедевре Брукнера, с невероятными модуляциями, так и в том, как это сделано огромным талантом и мастерством Александра Рудина. В местах, подобных началу раздела Qui tollis peccata mundi – Берущий на Себя грехи мира (Andante) или Miserere nobis — Помилуй нас, аж сердце ёкает, как при начале спуска на скоростном лифте, да простится мне такое прозаическое сравнение.

Credo – третья часть. Обязательная аподиактическая (от греч. убедительный, неопровержимый) краткость изложения догматов вероучения отразилась в предельной аскетичности партитуры: дублирование партий хора, параллельное движение, одинаковые длительности. И без цецилианства такое единообразие продиктовано самим смыслом части. Et in unum Dóminum Iesum — Во единого Бога веруем; Qui propter nos hómines et propter nostram salútem descéndit de cœlis – Ради нашего спасения сошедшего с небес.

Всё меняется, когда в Andante misterioso с арией Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex María Vírgine et Homo factus est – И воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы и ставшего Человеком вступает тенор Игорь Морозов. И неудивительно: тема непорочного зачатия так же не поддаётся простому осмыслению, без веры, как и центральная тема Воскресения Господня. Пение Морозова – неземной красоты, а тут ещё скрипка (снова Татьяна Поршнева) и альт (Ксения Жулёва) фиоритурами завораживают! Гаммы, точно ангелы, по всей мессе летают туда — сюда, и вот здесь появляются гаммы диапазоном в септиму. Нет никакого диссонанса, гаммы приводят к новым тональностям и тут же уводят в следующие. Там наши противоречия не имеют значения.

В Allegro (Et resurréxit – И воскресшего) аскетичность партитуры и истовость возвращаются. Отдельно хочется отметить труднейший квартетный канон у солистов в разделе Et conglorificatur – И прославляемого.

Sanctus – Свят. Рождественское настроение начала части сменяется упоительной восторженностью. Вокальный квартет блистательно поёт Осанну – Hosanna.

Ординарных частей в мессе должно быть пять, но здесь их шесть. Benedictus выделяется в отдельную часть. Benedictus qui venit in nomine Domini – Благословен кто придёт во имя Господне. От красоты оркестрового вступления дух захватывает. И это чувство не проходит, вступает вокальный квартет, а перед заключительной Осанной парящие вне времени и пространства гексахорды, которые молитвенно передают друг другу струнные и деревянные духовые, нас самих удерживают в этой сотворённой звуками невесомости.

Начало заключительной части – Agnus dei – Агнец Божий начинается очень просто и по-земному. Можно даже, при желании, услышать волчьи шаги в басах. Однако, на словах Miserere – Помилуй чувство локальности уходит и возвращается ощущение всемирности, возвышенной сопричастности к вечному.

Благоговейный восторг – вот то чувство, которое охватывает слушателей с первой ноты концерта и длится ещё долго после его окончания. Великолепный оркестр, прекрасные солисты, фантастический хор, меняющий всё: и образ, и динамику по едва заметному знаку дирижёра. Даже вспомнился легендарный «Терменвокс» – электро-музыкальное изобретение гениального физика Льва Термена, когда звук подчиняется мановению руки в воздухе. Отдельно хочется упомянуть в этом контексте всю медную группу, звучание которой вливается в музыкальную ткань, посвёркивая золотыми нитями, но нигде не нарушая цельности плетения общей текстуры. Однако есть моменты, когда именно медь концептуально должна превалировать, как торжествующие тромбоны в Amen, завершающем Gloria, или когда они – это собирательная Tuba mirum – труба, возвещающая конец мира (tubae в данном случае) в разделе Credo Et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, или когда медь вообще солирует, как в конце Andante misterioso. Деревянные духовые тоже, как обычно, выше всяких похвал и вообще все – все!

Bravi tutti!

Примечание: первое церковное «Братство св. Цецилии» – св. Цецилия считается покровительницей музыки – было основано в 1584 году в Риме. Руководство взяли на себя Джованни П. да Палестрина и Лука Маренцио. «Понятие цецилианских обществ обрело новый смысл в конце XVIII века: в связи с усилившимися влияниями светской музыки на духовную в католической церкви началось движение за очищение церковных произведений от подобных влияний (прежде всего, оперы и симфонии) и сохранение в них возвышенного «ренессансного» строя» (Д. Е. Локотьянова). Каноник Каспар Этт призвал служителей церкви вернуться к звучанию григорианского хорала в храме. Вопрос о том, какой должна быть церковная музыка, активно обсуждался писателями — романтиками — Людвигом Тиком и Э. Т. А. Гофманом, главными теоретиками йенского романтизма философами Августом и Фридрихом Шлегелями. Каспар Витт, отмечается в статье А. Ветлугиной, «не жалея черных красок, заклеймил сложившуюся ситуацию, при которой церковь ничем не отличалась от концертного зала». Лист, Вагнер и особенно Брукнер ощутили на себе влияние этого движения. К нашему счастью, духовную музыку мы слушаем и в соборах, и в концертных залах, а прекрасные последовательности строгих аккордов в нотных текстах Палестрины, поднятого как знамя цецилианцами, уже давно признаны ориентирами для распевающих на все лады диминуции исполнителей. Никакой строгости, а, наоборот, музыка, подобная пению множества птиц в райском саду.

Фото Ирины Шымчак

Пока нет комментариев