Масштабные фестивали в честь великих русских и зарубежных композиторов давно стали визитной карточкой Мариинского театра. Отрадно, что теперь масштабные задумки Маэстро Валерия Гергиева в этом направлении осуществляет и Большой театр России. Кроме того, благодаря современным технологиям быть ближе к истории музыки, оперным шедеврам получили возможность миллионы россиян из регионов России. В Большом театре России в декабре прошёл фестиваль спектаклей Модеста Мусоргского к 185-летию композитора «Наш Мусоргский. Из глубины…». Обиженных не осталось. Люди самых разных социальных слоёв получили доступ к высокому искусству, каждый смог так или иначе почувствовать себя сопричастным исключительному театральному событию. В залах Новой, Исторической и Камерной сцены им. Б.А. Покровского Большого театра России каждый день были аншлаги. Часть публики устремилась в кинотеатры и наслаждалась зрелищными спектаклями на широком экране. Тот же, кто по причинам элементарной нехватки времени или отсутствия материальных ресурсов, не смог позволить себе светский выход, уютно посмотрел оперы дома, на странице Большого театра в социальной сети в ВКонтакте в режиме реального времени. Кроме того, все трансляции будут сохранены в записи вплоть до 31го декабря — и это настоящий предновогодний подарок меломанам.

Звук зрительских аплодисментов услышали оперы Модеста Мусоргского: “Хованщина”, “Сорочинская ярмарка”, “Саламбо”, “Женитьба”, “Борис Годунов”. Именно о “Борисе Годунове” с участием мировой оперной звезды — басом Ильдаром Абдразаковым, рассказывает музыкальный критик Вера Чистякова.

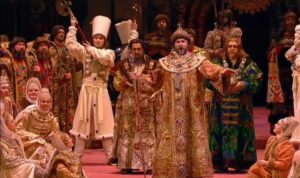

Большой театр России сохраняет в своём репертуаре глубинно русского по духу, более, чем традиционного «Бориса Годунова» в постановке Леонида Баратова (премьера — 1948 г., премьера возобновления — 2011 г.). Здесь и роскошь костюмов в духе времени, и Собор Василия Блаженного будто «живой» (художник Фёдор Федоровский) и игра актёров по-Станиславскому, и колоритные танцы (в постановке ярчайшего представителя драмбалета Леонида Лавровского) а главное, следование завету автора-композитора Мусоргского — соответствие спектакля жанру народной драмы. Царь здесь центральный герой, но судьба его лишь одна из бесправных частиц ужасающего в своей непредсказуемости исторического полотна. Народ, властно занимающий собой сцену и пронизывающий огромное пространство зала своими то славящими, то угрожающими стонами, воплями, вопрошениями — главная движущая сила истории — одновременно рабски управляемая и правящая. Тому, кто придёт в зал «на Абдразакова», придётся потомиться в течение четырёх часов ожиданиями встреч, ярких, как вспышка, но щедро перемежаемых объективно не менее эффектными выходами других персонажей, и созерцанием массовых сцен, масштаб которых полностью соответствует названию и уровню главного театра страны. Никакой другой театр, кроме Большого, не создаст такое впечатляющее зрелище просто за отсутствием человеческих ресурсов и соответствующей величины площадки.

Царь в первом действии появляется на сцене не более, чем на десять минут. Но как! Его скорбный монолог, наполненный пророческими предчувствиями, заставляет сердце замереть. В актёрском плане Ильдар Абдразаков предпочитает не начинать историю своего героя громко: даёт образу развиваться по нарастающей, обретать все большую динамику, чтоб в финале обрушить на зрителей уничтожающую лавину чувств и эмоций.

В спектакле более, чем веско, звучит тема веры. Ильдар Абдразаков чутко уловил задумку авторов спектакля: его царь Борис — типично русский персонаж, грешный и кающийся. Выбрав единожды нечистый ход во имя власти, он не умеет сам себя простить. Казалось бы, властелин, на самом деле Борис стал игрушкой в чужих руках. Первый его выход перед народом — хорошо срежиссированный политически заинтересованными лицами спектакль: средь торжественного ярмарочно-балаганного шума и охмеляющего колокольного звона Москвы златоглавой, средь всего этого славного шума и блеска вдруг просыпается не царский, а простой и мудрый голос человека, который не потерял совесть православного христианина от медных труб своей ловко организованной «счастливой судьбы». Венчается на царство Годунов, но скорбит его православная душа, чует неизбежную расплату за грех, боится будущего Божьего суда, от которого не уйти — здесь так уместна глубинная мягкость басового тембра Ильдара Абдразакова, его благородный, несуетный, полный созерцательного покоя голос, идеально представляющий человека, глядящего внутрь себя. Венчание на царство Бориса — первый шаг к расплате, первый шаг на встречу трагической развязке, первый серьёзный разговор с собой Бориса, лишь согрешив, понявшего, насколько тягостна ноша греха. Не будет более ему покоя. Шагнув за черту невозврата, совершив жестокое преступление, одной мечтою будет жить Борис — вернуться к чистоте.

Мудрый, видящий людей насквозь, недоверчивый, познавший всю непроглядную темноту мира человечьего, царь Борис Ильдара Абдразакова однако остаётся идеалистом. Борьба противоречивых чувств наглядно показана во втором действии. Ильдар Абдразаков демонстрирует невероятную мобильность своего актёрского темперамента: умилительно-ласковый с любимой дочерью, простой, сердечный, чувствующий азарт мужского единства с сыном, строгий, подозрительный, держащий ухо востро с льстивым пройдохой Шуйским, переживающий ежесекундные трансформации, когда им крутит бес воспоминаний при неслучайном упоминании об убиенном царевиче Димитрии. Не теряя фирменной кантиленности пения, Ильдар обладает способностью передавать подлинные разговорные интонации. Всё гениальное просто. Это про Абдразакова. Он говорит музыкой — каждое слово различимо, каждое мгновенное чувство ясно, доходчиво. Не менее, чем в интонациях, певец органичен в своей сценической пластике. Когда на сцене Ильдар, вы не увидите псевдообъятий, бутафорских ненастоящих жестов, порывов — нет, тело его героя всегда звучит также полнокровно, как голос, согласно развитию драматургии меняя динамику существования. Вот он голубит дочь свою Ксению (артистка — Полина Шабунина), тесно прижав к отцовской груди; вот, по-молодецки хлопает по плечу подрастающего сына (в исполнении Юлии Мазуровой) — гордость и главную надежду свою; вот, тяжело склонил голову — оставшись наедине в своих покоях, размышляет, отгородившись сумрачным жестом уставшей властной руки от мира; вот, в кульминационный момент провокационного разговора с Шуйским , едва сохраняя хладнокровие, повелительно, с неумолимой твердостью приказывает сыну удалиться, и вот, уже издевается над словами Шуйского — смеётся о воскрешении мёртвых, но в жестах и во взглядах его чуется безумный непокой. Пограничность состояния царя, конечно, не ускользает от хищного ока первого боярина, который быстро смекает, что жертва уже в силках и добить её несложно. Следующий шаг будет сделан непременно. «Болящий за царя всей душой» приближённый вкрадчиво осведомит других, как плох и недужен владыка. К несчастью, Борис, ведомый рукой провидения, немедленно же это подтвердит: в ужасе преследуемого видениями, вбежит в палату, и, едва оправившись под любопытно-недоуменными взглядами в его сторону, очнётся наконец, возьмёт себя в руки. Но “машина”, заведённая на уничтожение, не прервёт свой ход — разговор с непоколебимо благостным монахом о чудесной могилке Димитрия морально убьёт Годунова. Стоит отметить, что в отличие от многих Ильдар без излишнего нажима проводит сцены безумия царя, явно трактуя их не как развивающуюся психическую болезнь, реальное помешательство, но именно как незаживающую язву души, подтачивающую силы, как невозможность забыть то, что забывать нельзя.

До последнего будет держать на земле Бориса его чадолюбие, даже возглас «Я Царь ещё!» будет звучать не властно-самолюбиво, а только во имя сына, чтобы успеть назначить его наследником престола. До самого смертного вздоха голос царя будет священно светлеть при разговоре о детях, их будущем. Не как властитель, но как простой смертный, как христианин перед исповедью, просто и искренне успеет Борис произнести: «простите», перед тем как испустить дух и распластаться навзничь около трона. И простишь ему… и перекрестишься, что отмаялся. Нет злодейского, нет ничего уперто беспринципного, безоглядно честолюбивого в Борисе Годунове Абдразакова. Тема отцовства и жажда искупления наконец греха, будущей чистой жизни в детях однозначно становится главной, пронизывая насквозь путь Годунова — от первого шага венчания на царство до последнего шатающегося шага перед бездыханным падением около трона на глазах у коршуна Шуйского, незамедлительно загородившего законному наследнику путь к власти. Шуйский (в исполнении Романа Муравицкого) — вот, кто реальный посланник ада, в котором совести нет. Без сомнения, он и был главным провокатором на пути к греху, от которого душа царева так и не опомнится.

Ключевым персонажем в описываемой версии “Бориса Годунова” является Юродивый (Валерий Макаров). Его символическое значение очевидно. Он та самая, грызущая беспощадно Бориса совесть, обретшая плоть. Драматически выразительна их встреча-диалог с царём на площади после службы, когда Борис широко, душевно усердно перекрестившись, осанисто идёт сквозь толпу, сталкивается с жалким обиженным мальчишками нищим, и вдруг всем телом тянется к нему непроизвольно, как говорится, по зову души, и обращается, как к своему избавителю, как к вдруг мелькнувшей надеждой на спасение, на облегчение: «Молись за меня». Буквально прибивает его к земле безжалостный ответ Юродивого: «Нельзя молиться за царя Ирода». Исполинская фигура царя, внявшего ответу, горбится. Едва соблюдая приличия, все больше и больше съёживаясь, суетливо-жалко ускоряя шаг, вжав голову в плечи, будто избиваемый камнями, буквально убегает Борис с площади, от людского глаза. Не смог царь Борис стать выше Бога и его законов. В этом и слабость его, и сила.

фото — vk.com/video

Пока нет комментариев